Madrid, años veinte. Una adolescente de Viveiro llega a Bellas Artes y decide que la tradición no es un altar, sino un mecanismo que se desmonta. Esa joven es Maruja Mallo. Décadas después, en una entrevista televisiva con Joaquín Soler Serrano, se revela entera. Su voz es un látigo y una caricia; su memoria, dinamita contra el tópico. La biografía y la obra se confunden a propósito: vivir fue su método, pintar su manera de discutir con el mundo.

De ese diálogo brota una Maruja total: pintora, ceramista, escenógrafa, conferenciante, teórica; una mujer que se permitió ser veinte a la vez, siempre en combate con la inercia.

Madrid como laboratorio

Maruja aterriza en una capital eléctrica. Comparte aulas con Salvador Dalí —excesivo incluso cuando suspendía—, trata a Buñuel y escucha a García Lorca recitar al piano. Ahí aprende dos verdades: la audacia se entrena y la inteligencia no pide permiso. Cruzar la Puerta del Sol sin sombrero en una ciudad que lo imponía como etiqueta fue un gesto mínimo y colosal. Las piedras que les llovieron encima a ella, a Federico y a Margarita Manso no las devolvieron: las convirtieron en símbolo. Lo mismo harían después con los cantos gregorianos en Silos, entrando disfrazadas con chaquetas a modo de pantalón cuando las faldas estaban prohibidas. Transgresión y rito: la mezcla exacta.

“La pintora que desafió los sombreros, las verbenas y la gravedad, contada desde una entrevista mítica en RTVE”

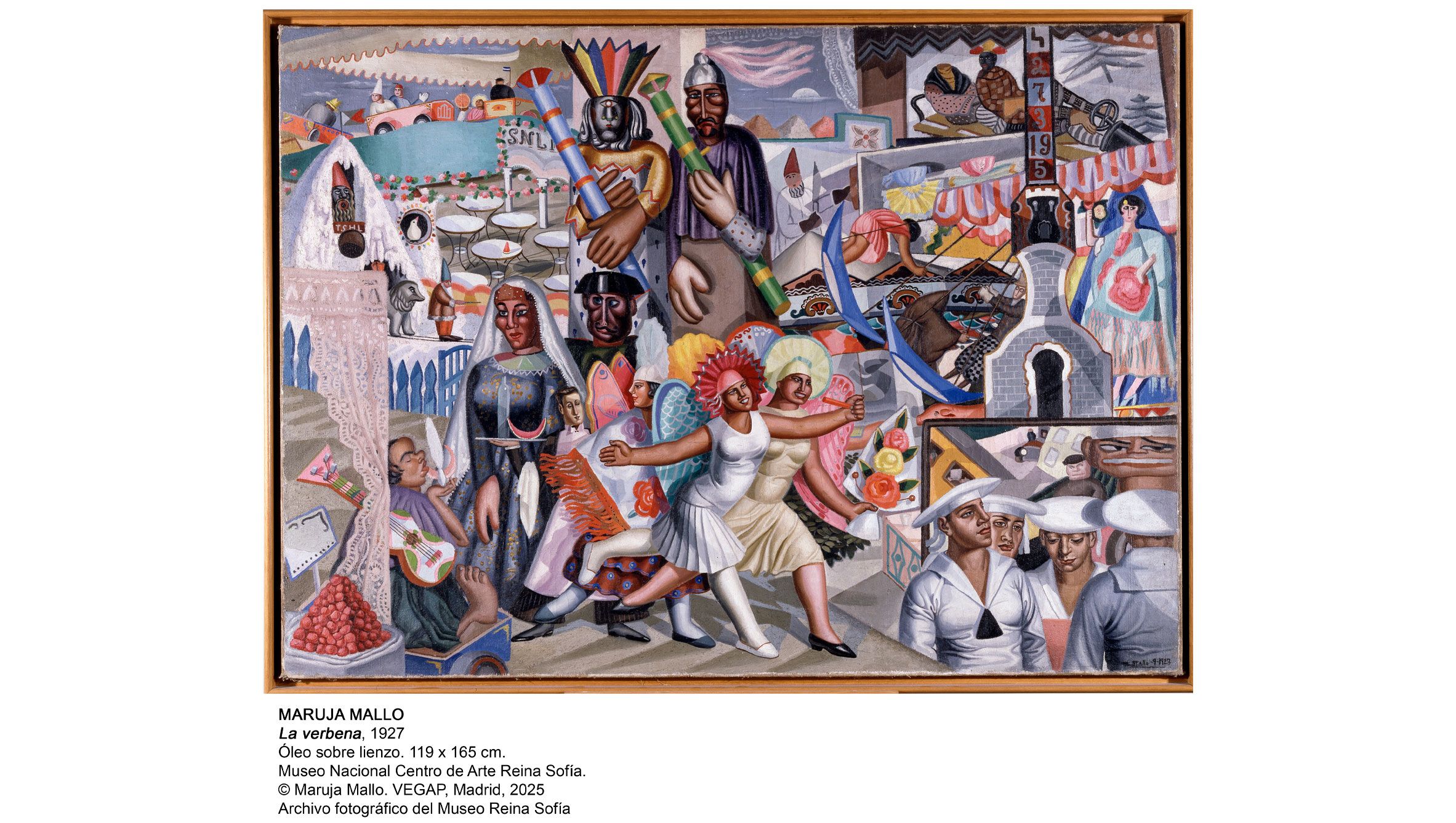

Antes de cumplir veinte, Ortega y Gasset le abre las salas de la Revista de Occidente. Allí cuelga Verbenas que no son postal ni folklore: son una modernidad de barrio alto y farolillo, botijos que miran de frente, norias y carruseles que giran como si el lienzo tuviera motor. Lo popular, en sus manos, deja de ser excusa pintoresca y se vuelve gramática. El color no adorna: organiza. Y la alegría —esa palabra que a tantos les molesta— aparece como un acto político. En Maruja, la fiesta jamás es evasión: es un lenguaje para nombrar la vida que arde.

París, cloacas y campanarios

En 1933, André Breton compra su Espantapájaros. El gesto no solo legitima una carrera: reconoce una intuición salvaje sobre la levedad, la suspensión, la victoria contra la gravedad. Su exposición Cloacas y Campanarios nombra la arquitectura moral del poder con ironía certera: arriba suenan las campanas, abajo corre lo que no se quiere mirar. Entre medias, la gente. Maruja elige la zona incómoda: lo subterráneo, lo que huele a verdad. Su pintura no sermonea: acusa con imágenes.

Una estancia en Canarias le reconfigura la paleta. El Atlántico le regala azules inhumanos y sombras que afilan el contorno. Vuelve a Madrid con la luz en carne viva y transforma la verbena en cosmogonía. Después aparta el mantel y enseña lo que queda tras la fiesta: raspas de sardina, cardos, jaramagos, barriles que crujen, huesos que hablan. Antro de Fósiles no necesita declaración programática: es una pintura que desentierra sin morbo, que incorpora el resto y el residuo como narrativa de país.

Pombo con Ramón Gómez de la Serna; la Revista de Occidente de Ortega; Cruz y Raya con Bergamín; La Granja del Henar con Valle-Inclán; La Casa de las Flores con Neruda. Por las calles, Cernuda, Miguel Hernández, Unamuno, Machado. No es una guía turística, es un mapa de influencias vivas. Maruja circula entre todos sin pedir bendiciones; discute, propone, contagia. Su sitio no es la periferia ni el adorno femenino; su sitio es el centro de la tormenta. Y desde dentro rompe las jerarquías, primero con el gesto, luego con el cuadro.

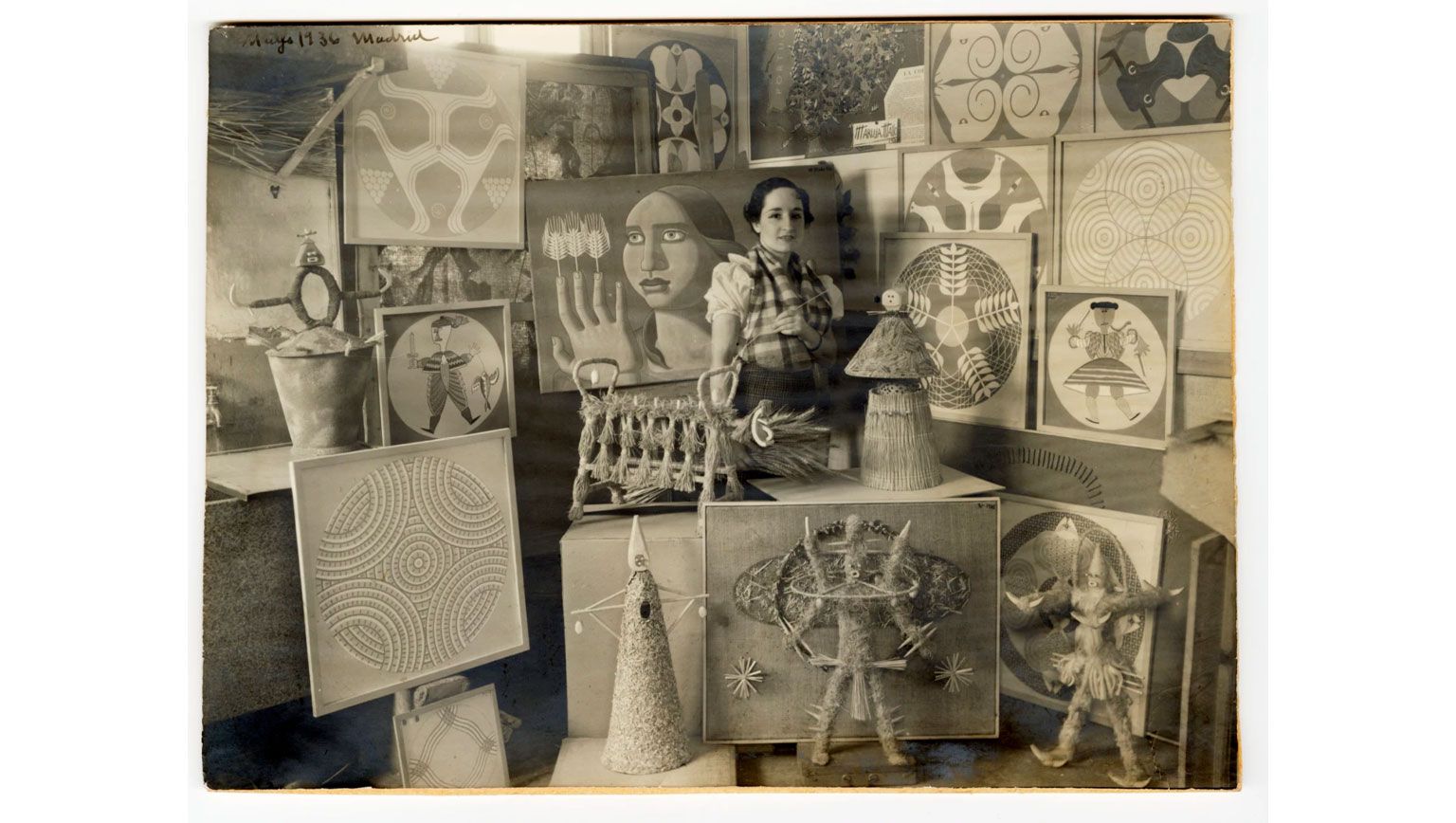

La cerámica antes de la moda

Mientras enseña dibujo en Arévalo y Madrid, entra en la Escuela de Cerámica de Francisco de Alcántara. Cuece platos con espigas, toros y olivos, geometrías que empujan hacia el mural. La crítica parisina detecta ahí una anticipación incómoda: Maruja investiga esa vía antes de que la poterie se vuelva tendencia en torno a Picasso. No importa competir; importa fechar. Su investigación no es un pasatiempo doméstico, es una extensión de su lenguaje. En su obra, el barro no es menor: es materia noble que piensa.

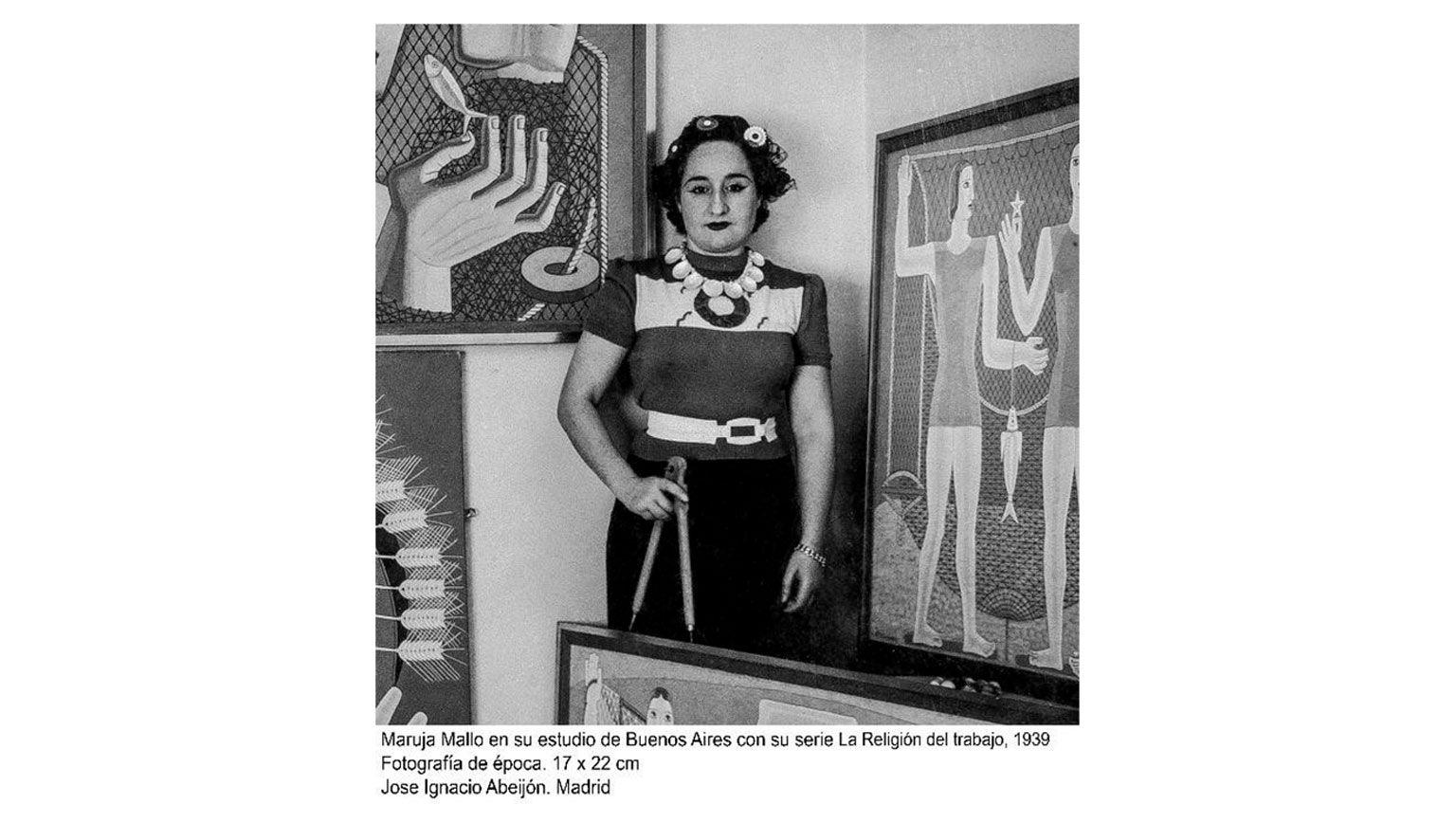

Llega el exilio. Portugal, Buenos Aires, Montevideo, Santiago. América no es un refugio manso, es otra fragua. En Chile, la Isla de Pascua le enseña el secreto de los moáis: “ojos que miran las estrellas”. En las costas del Pacífico recolecta algas y caracolas descomunales. Donde los manuales insistían en “naturaleza muerta”, Maruja escribe “naturaleza viva”: formas que respiran, latidos que se notan. Diseña murales para el Cine Los Ángeles de Buenos Aires, monta escenografías, hace collage, da conferencias. Pinta El Canto de las Espigas y El Mensaje del Mar: himnos al trabajo sin panfleto, con manos abiertas que sostienen peces o trigo. Si hay ideología, está en la composición: dignidad, equilibrio, esfuerzo.

Estructura, forma, volumen, materia y color. Cinco palabras, un sistema. Maruja no se entrega al informalismo de moda porque sabe que la libertad necesita reglas para no vaciarse. En sus Construcciones Rurales —hornos, pozos, molinos— la línea ordena el mundo; en sus retratos bidimensionales desarma la convención combinando perfil y frente. Cada serie es un idioma; cada obra, una oración con sujeto y verbo. Nada gratuito. Incluso cuando roza lo onírico, la lógica interna es feroz.

Política del arte, sin consignas huecas

Cuando habla de política, lo hace con precisión: ciencia y conciencia para anticipar el porvenir; acción para construirlo. No son frases bonitas, es un método de trabajo. Reparte atributos con libertad insolente: Goya, “el hombre”; Velázquez, “el técnico”; El Greco, “el sabio”; Picasso, “el delator del siglo”; Dalí, “figura surrealista, vulnerable, gran dibujante académico”. No adora ídolos: los mira desde la misma mesa. Esa mesa a la que llegó por talento y terquedad.

De Euclides a Einstein: vencer la gravedad

En 1980 anuncia su próxima aventura: Los Moradores del Vacío. Quiere salir de la geometría euclidiana —la tercera dimensión ya domada— y explorar la einsteiniana: quinta, sexta, séptima, curvaturas donde las formas levitan. No es capricho místico: es coherencia. Desde las verbenas rotatorias hasta los espantapájaros suspendidos, Maruja ha peleado con la ley que mantiene todo pegado al suelo. La física como horizonte, la pintura como nave.

Una ética de alegría combativa

Su memoria biográfica no es figurita sentimental: es pólvora. El limón que Lorca ofrecía como contraseña, las risas en residencias donde la poesía era una juerga seria, el “majeta” de la fonda de provincia, la bicicleta que irrumpe por error en una misa solemne. Cada escena es una bofetada a la solemnidad impostada. La alegría —insistimos— no enmascara dolor; lo enfrenta. Por eso su obra no se oxida: sigue recordándonos que lo popular puede ser vanguardia, que la disciplina formal no está reñida con la pasión y que el exilio, si hay pulso, expande el mundo.

Lecciones urgentes para hoy

Primera: lo popular no es decoración, es pensamiento en voz alta.

Segunda: la modernidad exige riesgo y método, no pose.

Tercera: las pequeñas desobediencias —quitarse un sombrero, cruzar umbrales absurdos— son ensayo general de revoluciones estéticas.

Cuarta: el arte que mira el trabajo sin paternalismo rescata la dignidad del gesto.

Quinta: teorizar no es encadenar la intuición, es darle herramientas.

Maruja Mallo no fue a remolque de nadie. Abrió su propia senda a golpe de disciplina y descaro. Verbenas que giran, Espantapájaros que flotan, Naturalezas Vivas que respiran, redes que atrapan cuerpos e historias: su cartografía sigue interpelándonos. ¿Qué inercias obedecemos por costumbre? ¿Qué sombreros seguimos llevando sin darnos cuenta?

Su entrevista no es una reliquia: es un recordatorio. La modernidad española tuvo una voz que no pidió permiso y una bicicleta capaz de colarse hasta el altar mayor. Maruja siempre empujó puertas que parecían cerradas. Y, al abrirlas, dejó entrar luz. Mucha. Más de la que algunos estaban dispuestos a soportar.