La decisión de Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador británico, de comprometerse a derogar la histórica Ley de Cambio Climático de 2008 si regresa al poder, anunciada hoy, marca un punto de inflexión en la política climática del Reino Unido que trasciende la mera regresión ideológica.

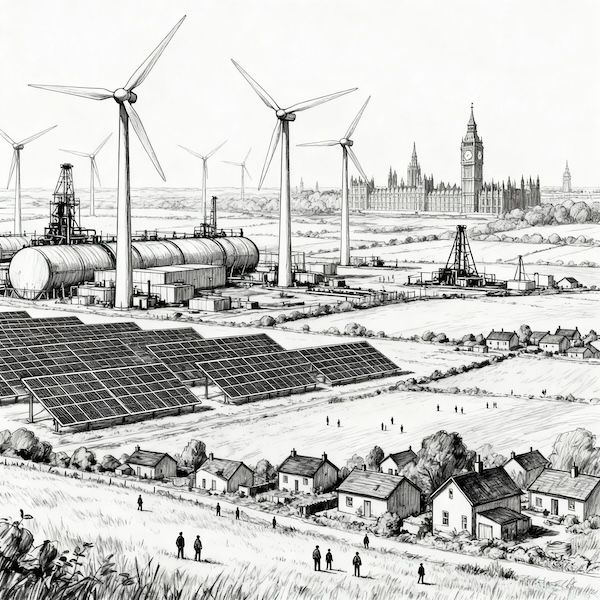

Esta normativa, que convirtió al Reino Unido en el primer país del mundo en establecer objetivos legalmente vinculantes para reducir las emisiones de carbono, había funcionado como piedra angular de la política energética durante más de una década, atrayendo inversiones por valor de decenas de miles de millones de libras. La propuesta conservadora de sustituir esta legislación por una estrategia centrada en “energía barata y fiable” puede ser recibida, paradójicamente, como una oportunidad para repensar desde cero el modelo de transición energética.

Badenoch argumenta que las regulaciones laboristas “nos han atado en burocracia, nos han cargado de costes y no han hecho nada para reducir las emisiones globales”. Aunque esta narrativa simplifica deliberadamente los logros de la ley, señala problemas reales que el movimiento progresista ha evitado abordar con suficiente profundidad crítica.

El éxito parcial de un marco a todas luces insuficiente

Los datos oficiales muestran que el Reino Unido ha cumplido sus primeros tres presupuestos de carbono, reduciendo las emisiones territoriales en más del 50% desde 1990. Este éxito se ha basado fundamentalmente en la eliminación gradual del carbón y el aumento de la generación renovable, sectores que han aportado más de la mitad de las reducciones de emisiones durante el período. Sin embargo, el Comité de Cambio Climático reconoce que el país no está en camino de cumplir sus objetivos de 2030, requiriendo acelerar las reducciones en todos los sectores más allá de la electricidad.

La debilidad estructural del modelo británico radica en haber priorizado objetivos cuantitativos sobre transformaciones cualitativas del sistema energético. Mientras las grandes corporaciones energéticas han capitalizado las subvenciones públicas y los mecanismos de mercado, las comunidades locales siguen enfrentando pobreza energética y dependencia de combustibles fósiles importados. La Confederación de la Industria Británica (CBI) defiende que “la descarbonización y el crecimiento económico no son un juego de suma cero”, citando los 83.000 millones de libras que el sector de cero neto aportó a la economía en 2024. Pero esta cifra oculta las desigualdades distributivas y la concentración del poder económico en pocas manos.

La trampa de la falsa dicotomía

El debate polarizado entre “crecimiento económico” y “acción climática” que Badenoch pretende explotar refleja el fracaso de las élites progresistas para articular una alternativa sistémica convincente. La líder conservadora ha encontrado eco en sectores de la clase trabajadora que perciben las políticas climáticas como imposiciones desde arriba que amenazan su bienestar inmediato, especialmente en contextos de crisis del coste de vida.

Esta percepción no es infundada. Las políticas climáticas neoliberales han funcionado como mecanismos de transferencia de riqueza hacia sectores con capacidad de inversión en tecnologías verdes, mientras penalizan a quienes no pueden permitirse vehículos eléctricos o bombas de calor.

Bob Ward, del Instituto de Investigación Grantham, considera, en mi opinión de manera acertada, que “mantener a Gran Bretaña dependiente de los combustibles fósiles causa precios altos para la electricidad y calefacción de empresas y hogares”. Pero esta respuesta técnica ignora que el modelo actual de transición energética reproduce las mismas dinámicas extractivas del sistema fósil.

Hacia un paradigma energético democrático

La regresión conservadora abre paradójicamente un espacio político para propuestas más radicales que superen tanto el neoliberalismo verde como el populismo fósil. Y personalmente considero que ha llegado el momento de saberlo aprovechar para que se planteen cuestiones fundamentales en beneficio de la ciudadanía, al tiempo que se proteja también el medio ambiente. Es posible. Solamente hay que reconocer que la transición ecológica no se ha hecho pensando en el beneficio de la mayoría, dificultando las cooperativas de consumo, preservando espacios agrícolas y naturales protegidos. En España resulta evidente que la energía sigue siendo un problema para las economías familiares. A pesar de haber invertido ahorros familiares en la instalación de placas, por citar un ejemplo. Ayudas burocratizadas que nunca llegan y beneficios que no eran tales, puesto que no se permite a los consumidores ser sus propios generadores de energía, sin tener que pasar por trámites y costes aún muy por encima de las posibilidades de la clase media, ya en peligro de extinción.

El sector de energías renovables del Reino Unido emplea ya a más de 270.000 personas, con salarios un 15% superiores a la media nacional, y podría alcanzar 1,12 millones de empleos para 2030. Pero estos empleos deben organizarse en torno a principios de propiedad comunitaria, planificación democrática y redistribución territorial. Porque de lo contrario, estaremos esclavizando aún más el sistema, al albur de los grandes fondos de inversión.

El éxito del sector eólico, que ha pasado de 32.000 a 55.000 empleos en solo dos años, demuestra el potencial de una transición energética que priorice el empleo decente. Sin embargo, la concentración de estos empleos en determinadas regiones reproduce desigualdades espaciales que alimentan el resentimiento político. Una estrategia progresista genuina debe garantizar que las comunidades más afectadas por la desindustrialización fósil sean las primeras beneficiarias de la transición verde. Pero se debe conjugar con procesos democráticos y participativos, que pongan en valor el cuidado del entorno rural, la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. En España, lamentablemente, estamos viendo avanzar a marchas forzadas un sistema que, lejos de suponer un beneficio real para estos entornos rurales, los está condenando.

La dimensión jurídica del retroceso

Desde una perspectiva jurídica, la derogación de la Ley de Cambio Climático podría representar un precedente alarmante de regresión normativa en materia de derechos ambientales. La legislación británica había establecido no solo objetivos cuantitativos, sino un marco institucional de rendición de cuentas que permitía el escrutinio judicial de las políticas gubernamentales. La eliminación del Comité de Cambio Climático y los presupuestos de carbono dejaría la política climática al arbitrio del ejecutivo de turno, erosionando el Estado de derecho ambiental. Por eso es importante abordar este debate desde este preciso momento, porque de lo contrario, será demasiado tarde cuando queramos darnos cuenta, y ya no podremos reaccionar. Se trata de poner el foco en lo que ha resultado ser un engaño, un despropósito, pero sin dejar de mantener y preservar lo que sí garantiza una gestión transparente y democrática.

Esta regresión jurídica contrasta con la evolución normativa en otros países europeos. Francia ha fortalecido su marco legal climático con la Ley de 2021, aunque con limitaciones similares al modelo británico en términos de participación ciudadana y justicia distributiva, un punto donde se debería ahondar. Alemania ha desarrollado un sistema de objetivos sectoriales más ambicioso tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró insuficientes las medidas previas. El Reino Unido se arriesga a quedar rezagado en el desarrollo del derecho climático internacional, precisamente cuando otros países avanzan hacia marcos más exigentes, cambiando el rumbo.

Oportunidades para la Refundación Progresista

La crisis del consenso climático británico debe entenderse como síntoma de las contradicciones inherentes al modelo neoliberal de transición energética, no como evidencia de la impracticabilidad de la acción climática. Las inversiones en energía limpia del Reino Unido alcanzarán los 30.000 millones de libras anuales para 2035, según los planes gubernamentales actuales. Pero estas inversiones seguirán beneficiando principalmente a las grandes corporaciones si no se modifican los mecanismos de propiedad, financiación y control democrático.

Una alternativa progresista debería articular, en mi opinión, y siguiendo las recomendaciones de los analistas expertos en la materia, tres elementos fundamentales: propiedad pública de las infraestructuras energéticas estratégicas, participación comunitaria en la planificación energética local, y redistribución de los beneficios de la transición hacia los sectores más vulnerables. El Green New Deal debe evolucionar desde un programa de estímulo keynesiano hacia un proyecto de democratización económica que desafíe el poder corporativo en el sector energético.

El retroceso como catalizador

La propuesta de Badenoch de eliminar la Ley de Cambio Climático, aunque regresiva en términos inmediatos, podría funcionar como catalizador para una refundación más profunda de la política climática británica. El fracaso del modelo neoliberal verde para generar legitimidad social masiva exige respuestas que vayan más allá de la defensa nostálgica del status quo que se ha venido imponiendo.

El movimiento progresista tiene la oportunidad histórica de proponer un modelo energético que combine ambición climática, justicia social y soberanía democrática. Esto requiere abandonar la retórica tecnocrática y construir alianzas entre comunidades rurales, trabajadores industriales y movimientos urbanos en torno a un proyecto de transición energética verdaderamente transformador.

La regresión conservadora no es inevitable, pero superarla exige reconocer que el problema no es solo la resistencia reaccionaria, sino las limitaciones estructurales del propio modelo progresista dominante. Solo desde esta autocrítica será posible construir una alternativa que haga de la crisis climática una oportunidad para la democratización radical de la economía y la sociedad.