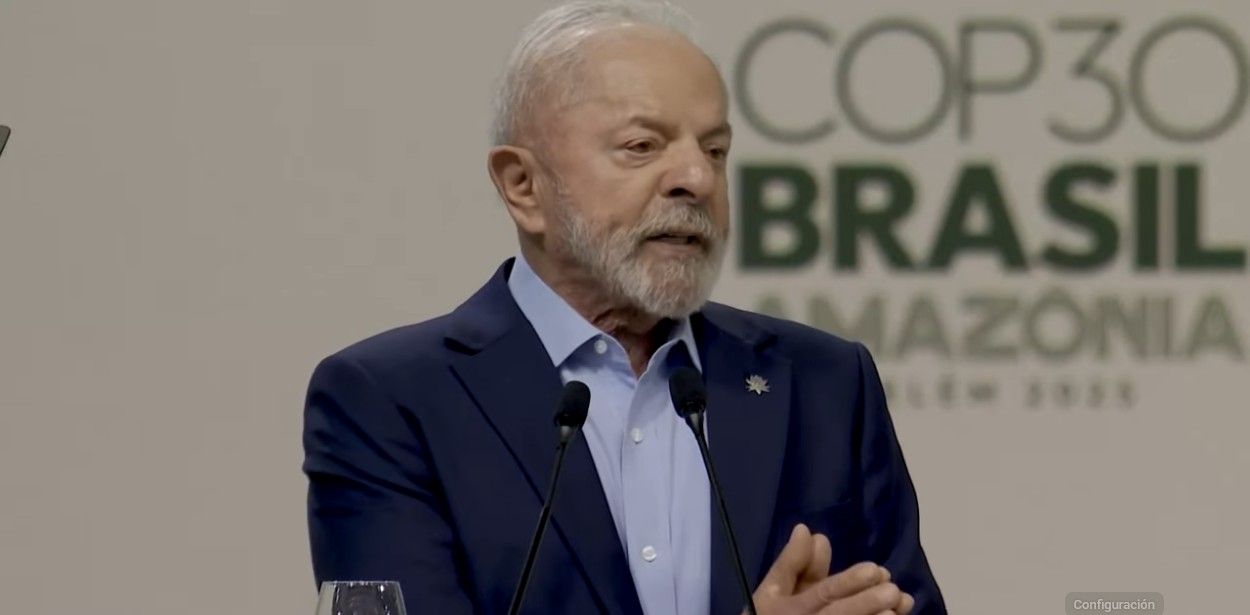

Luiz Inácio Lula da Silva inauguró la COP30 con un diagnóstico que resonó más allá de Brasil: las “fuerzas extremistas” fabrican mentiras, manipulan emociones y erosionan la acción colectiva frente al calentamiento global. Su advertencia sintetizó una paradoja: en la era de la sobreabundancia informativa, la supervivencia climática depende cada vez más de la capacidad de los gobiernos para resistir la desinformación.

La cumbre, que reúne a cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno, es menos un foro técnico que un termómetro del poder global. Lula, anfitrión y figura simbólica del Sur Global, no solo buscó reposicionar a Brasil como mediador climático, sino también proyectar una narrativa de resistencia frente a un orden internacional que, a su juicio, sacrifica el bien común en nombre de rivalidades estratégicas. En su discurso inaugural, describió un mundo atrapado entre guerras, sanciones y disputas comerciales que desvían los recursos necesarios para la descarbonización. En esa tensión entre las urgencias ecológicas y las prioridades geopolíticas se define el nuevo desorden climático.

Crisis de la cooperación global

La COP30 llega en un momento en que el multilateralismo ambiental se encuentra exhausto. Los compromisos del Acuerdo de París languidecen frente a un contexto de desconfianza mutua y proteccionismo energético. Según un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el planeta se encamina a un aumento de temperatura de 2,5 °C hacia finales de siglo. Las consecuencias económicas y humanas serían devastadoras: más de 250.000 muertes anuales y una contracción potencial del PIB global de hasta un 30%. La estadística se repite con fatalismo en cada cumbre, pero su peso político se diluye entre intereses cruzados.

El contraste entre los discursos del Norte y del Sur fue notorio. Mientras los países industrializados insistieron en la necesidad de “ajustar mecanismos de mercado” y ampliar los fondos de transición, los líderes latinoamericanos en Belém (Lula, Gustavo Petro y Gabriel Boric) colocaron la responsabilidad moral y estructural en el hemisferio norte. Petro habló sin rodeos de un “fracaso” del sistema multilateral, culpando al lobby fósil de paralizar la acción colectiva. Boric, por su parte, acusó directamente a Donald Trump, quien ha retomado el discurso negacionista en su nueva etapa política, de “mentir” sobre la crisis climática. Ambos insistieron en que la evidencia científica no puede ser objeto de disputa ideológica.

La retórica del Sur Global converge en una idea: el cambio climático es, ante todo, una manifestación de desigualdad. Los países ricos, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones, exigen disciplina ecológica a las economías emergentes mientras continúan subsidiando la extracción de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, las promesas de financiación climática (100.000 millones de dólares anuales desde 2020) siguen incumplidas o atrapadas en mecanismos financieros opacos. En la práctica, los países en desarrollo enfrentan una doble penalización: son los más vulnerables a los impactos del calentamiento y los que disponen de menos recursos para mitigarlo.

Desinformación y poder

El énfasis de Lula en las “fuerzas extremistas” no fue retórico. En Brasil, como en buena parte del mundo, la negación climática ha mutado: ya no se expresa en la refutación abierta de la ciencia, sino en narrativas conspirativas y tecnonacionalistas que presentan la transición verde como una imposición globalista. Esa retórica, amplificada por redes digitales y medios partidistas, traduce el lenguaje científico en términos de identidad y soberanía. En el fondo, el negacionismo climático funciona como un instrumento político para movilizar resentimientos frente a la globalización.

Esa dinámica no se limita a América Latina. En Estados Unidos, el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, donde calificó la crisis climática de “invención elitista”, reactivó la fractura ideológica interna en torno a la energía. Su argumento, que apela al empleo y la seguridad nacional, resuena en sectores industriales del medio oeste y en estados petroleros del sur, consolidando una coalición electoral que ve en las políticas verdes una amenaza cultural. En Europa, movimientos populistas de extrema derecha han adoptado estrategias similares, denunciando los impuestos al carbono como una “guerra contra el ciudadano común”.

El efecto es corrosivo. La desinformación climática socava no solo la credibilidad científica, sino también la legitimidad de los organismos multilaterales. Si cada narrativa nacional produce su propia “verdad climática”, el concepto de responsabilidad compartida se vuelve inoperante. De ahí que Lula advirtiera contra un mundo donde “los salones diplomáticos” se desconectan de la realidad de los bosques incendiados, las sequías prolongadas y las ciudades inundadas.

El tablero del clima

La geopolítica del clima ya no se articula únicamente en torno a la reducción de emisiones, sino al control de las tecnologías y cadenas de suministro asociadas a la transición energética. China, líder en producción de paneles solares y baterías de litio, ha convertido la transición verde en un vector de poder industrial. Estados Unidos, bajo presiones internas contradictorias, oscila entre el liderazgo tecnológico y la protección de sus sectores fósiles. Europa, atrapada entre ambos polos, intenta mantener su Green Deal mientras lidia con costos sociales crecientes.

El Sur Global observa con suspicacia esta competencia. En la práctica, las grandes potencias transforman la agenda climática en una extensión de sus estrategias industriales. La “diplomacia verde” se convierte en un instrumento de influencia: créditos para infraestructura renovable, transferencia selectiva de tecnología, y acuerdos bilaterales condicionados. La cooperación multilateral se ve desplazada por alianzas asimétricas.

Belém puso en evidencia esa fractura. Mientras los países del Norte defendían los mecanismos de mercado, los líderes latinoamericanos reclamaban una reestructuración del sistema financiero internacional para permitir una transición justa. El mensaje de fondo fue político: sin redistribución del poder económico, no hay sostenibilidad posible.

Amazonía

Para Lula, la COP30 representa algo más que un evento ambiental: es una puesta en escena del regreso de Brasil como potencia verde. La elección de Belém, puerta de entrada a la Amazonía, buscó subrayar el vínculo entre soberanía nacional y preservación ecológica. En el último año, su gobierno logró reducir la deforestación amazónica en más de un 50%, revertiendo la tendencia del periodo Bolsonaro. Pero la paradoja persiste: Brasil sigue dependiendo de la agroindustria y la exportación de petróleo, incluso mientras lidera el discurso de la transición.

Ese equilibrio entre pragmatismo y ambición define el dilema estructural del Sur Global. Ningún país puede sacrificar su desarrollo en nombre del clima, pero el desarrollo mismo ya no puede sostenerse sobre los patrones del siglo XX. Lula intenta presentarse como articulador de una tercera vía: una transición justa, inclusiva y soberana. Sin embargo, la eficacia de ese liderazgo dependerá de su capacidad para traducir la retórica en políticas verificables y de convencer a las potencias de que el financiamiento verde no es caridad, sino una inversión en estabilidad global.

Consenso imposible

El resultado más visible de Belém fue la constatación de un consenso fragmentado. Los países coincidieron en la urgencia de reducir emisiones, pero difirieron en los medios, los plazos y las responsabilidades. El lenguaje diplomático ocultó las divergencias reales: los compromisos nacionales siguen siendo voluntarios, los mecanismos de compensación insuficientes y la financiación incierta. En ese contexto, el “fracaso” que Petro denunció no es solo científico, sino político: la incapacidad del sistema internacional para producir incentivos efectivos en ausencia de confianza.

La COP30, así, expuso la dimensión geopolítica del cambio climático. Ya no se trata únicamente de ajustar los límites de temperatura, sino de redefinir las jerarquías del poder global. El clima se ha convertido en el nuevo campo de disputa entre modelos de desarrollo, fuentes de legitimidad y estructuras de conocimiento. El negacionismo, ya sea explícito o disfrazado de soberanismo energético, no es un fenómeno marginal, sino una estrategia de poder.

En Belém, Lula, Petro y Boric articularon un mensaje compartido: la verdad climática no necesita aliados ideológicos, sino voluntad política. Sin embargo, el problema es que la voluntad, como el clima, está sujeta a presiones atmosféricas. Mientras las potencias discuten sobre el ritmo de la transición, la Tierra sigue calentándose a una velocidad que hace que cada cumbre sea, en cierto modo, una posdata.