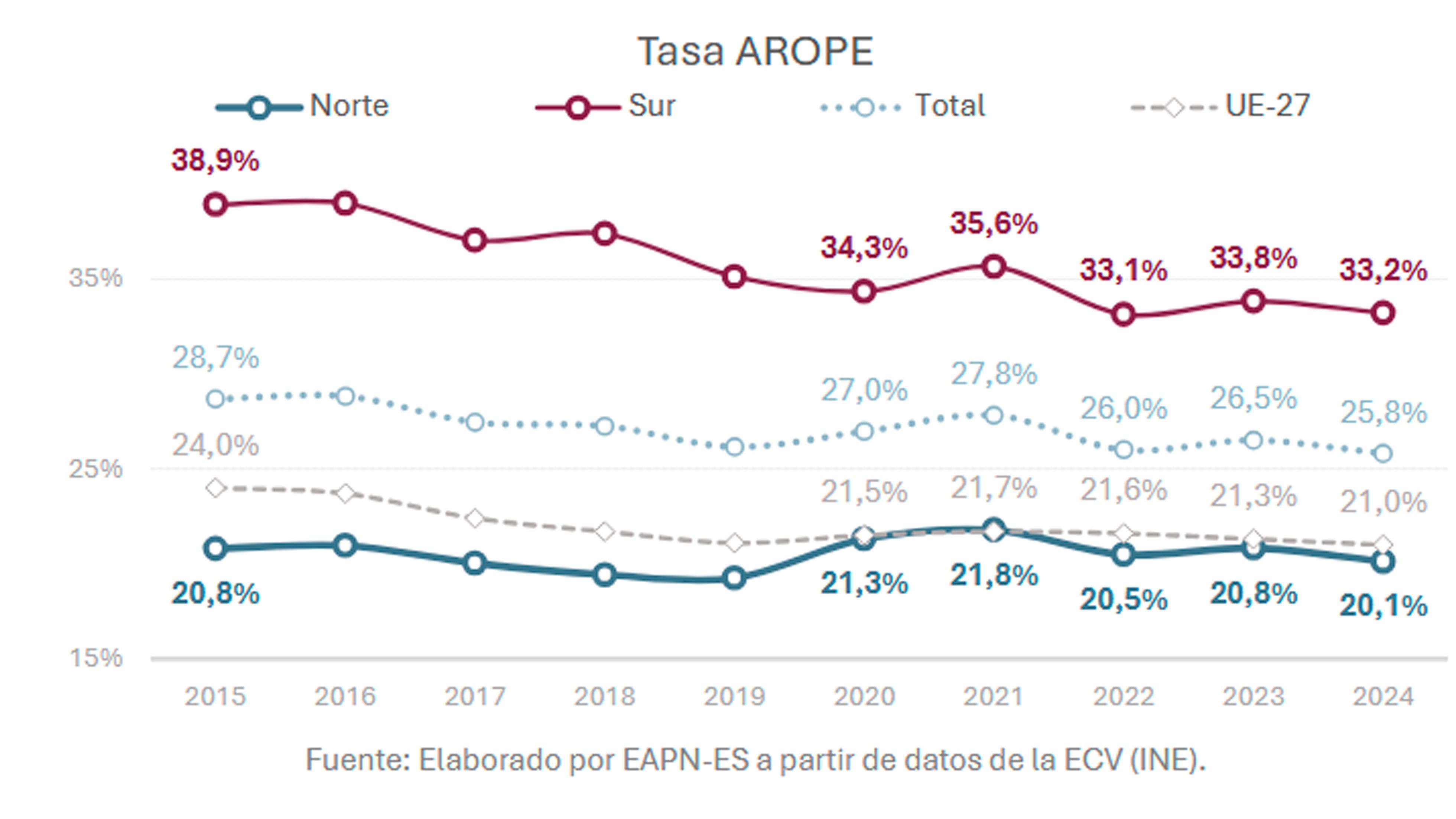

A pesar del crecimiento económico y de la reducción del paro, España continúa dividida por una frontera invisible que separa a quienes pueden vivir con dignidad de quienes apenas llegan a fin de mes. Esa línea, cada vez más clara, es geográfica: el norte y el sur del país viven realidades sociales opuestas. Así lo confirma el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), El Estado de la Pobreza 2025, que radiografía la situación de cada comunidad autónoma y analiza hasta qué punto España cumple los objetivos de la Agenda 2030.

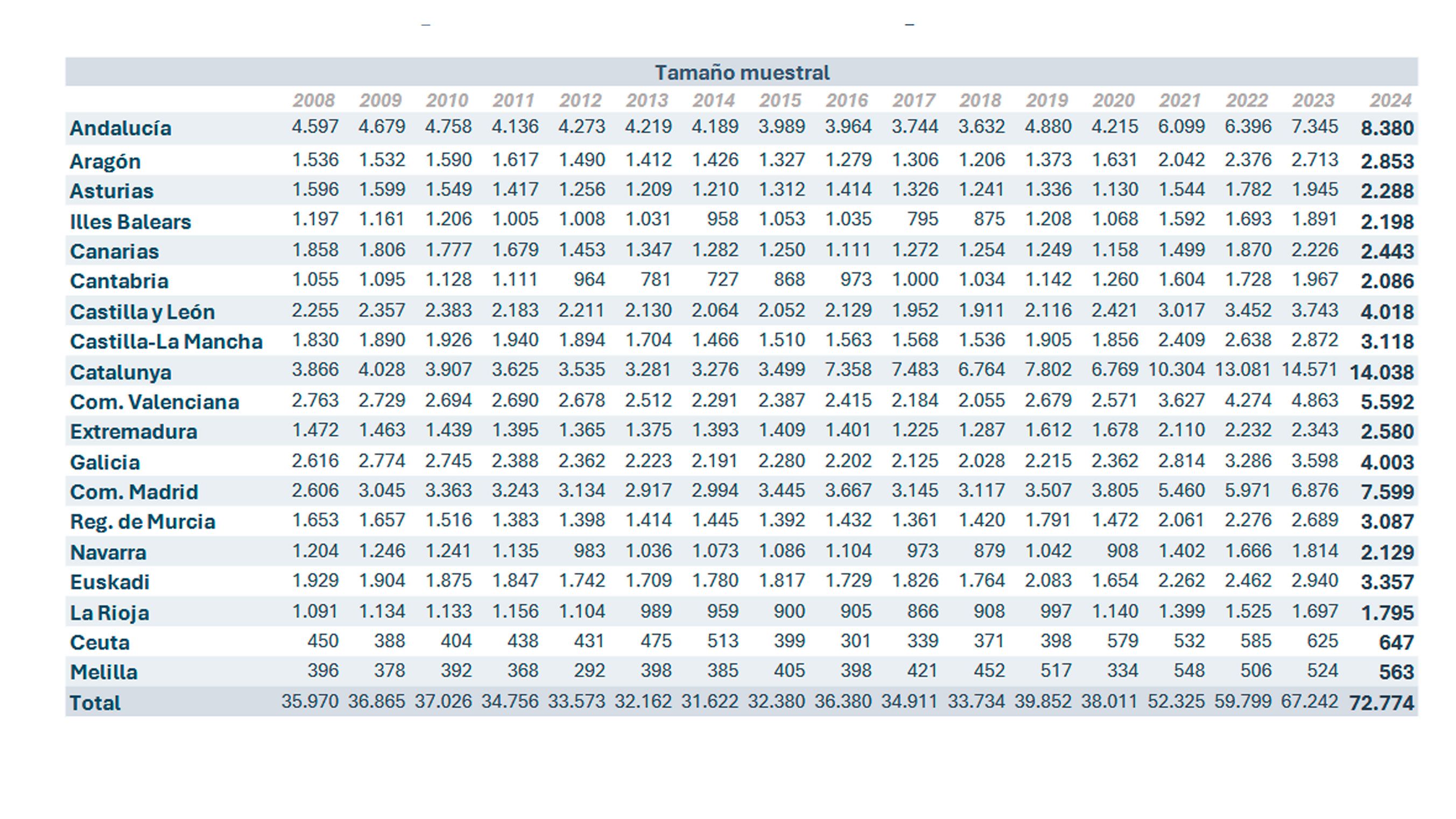

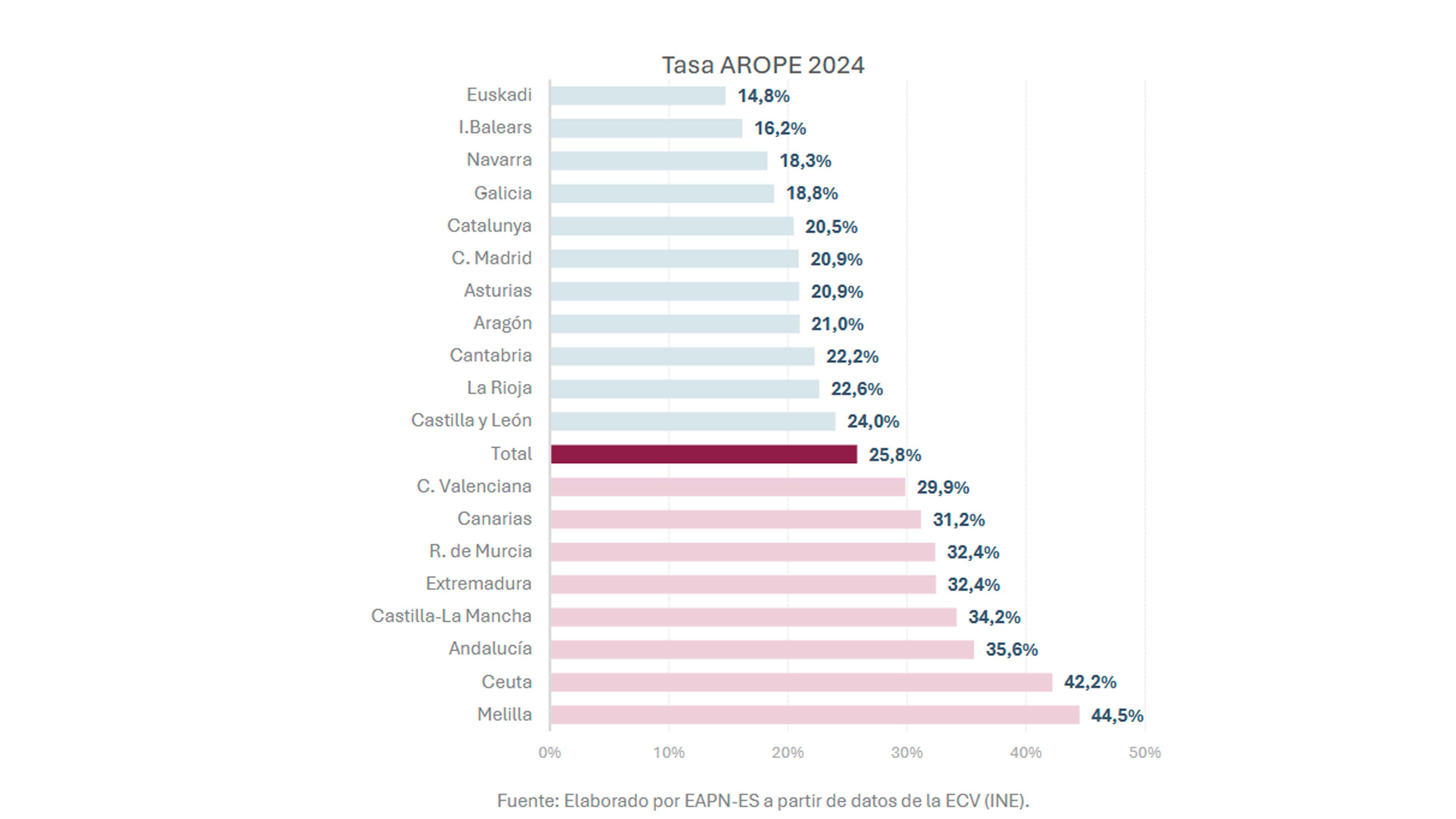

El dato central es demoledor: uno de cada cuatro españoles (25,8 %) está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a 12,5 millones de personas. Aunque la cifra mejora levemente respecto a 2023 —unas 200.000 personas menos—, el informe insiste en que las desigualdades regionales son profundas, persistentes y “estructurales”.

“La cohesión territorial no es solo un ideal político, sino una obligación social. No puede depender del lugar donde se nazca el derecho a vivir con dignidad”, señala el documento.

Norte y sur: dos países en uno

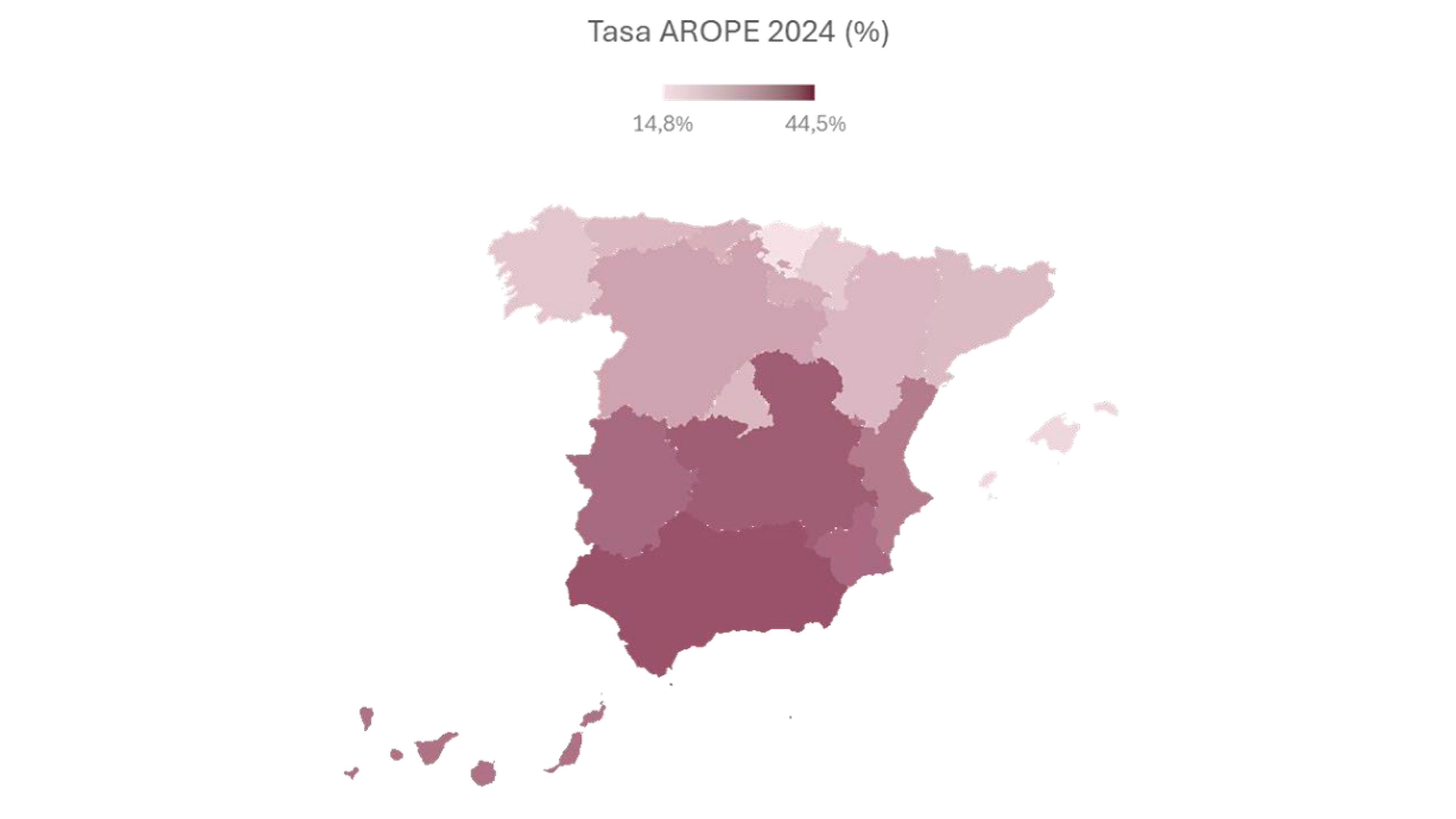

El estudio muestra una fractura que no ha hecho más que consolidarse: las comunidades al norte de Madrid registran tasas de pobreza muy por debajo de la media estatal, similares a las de los países europeos más desarrollados. En cambio, las del sur —Andalucía, Extremadura, Murcia o Canarias— superan la media estatal entre cuatro y diez puntos porcentuales.

En 2024, la tasa AROPE, que combina los indicadores de pobreza, privación material y baja intensidad de empleo, alcanza en el sur un 27,2 %, casi el doble que en el norte (13,9 %). Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura vuelven a encabezar el ranking de las comunidades más afectadas. En el extremo contrario, Euskadi y Baleares mantienen las cifras más bajas, con tasas que rondan el 14 %.

“La pobreza no es una consecuencia inevitable de la historia o la geografía —advierte el informe—, sino de decisiones políticas concretas. Las estrategias de cohesión aplicadas por las administraciones determinan en gran medida las oportunidades reales de las personas”.

La pobreza infantil: la herencia que se repite

Uno de los capítulos más preocupantes es el que analiza la pobreza infantil. En España, casi tres de cada diez menores (29,2 %) viven en hogares pobres, lo que equivale a 2,3 millones de niños y niñas. En comunidades como Murcia y Andalucía, las cifras son aún más dramáticas: dos de cada cinco menores crecen en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza.

El informe recuerda que la pobreza infantil “no solo compromete el presente de los menores, sino también su futuro”, al limitar su acceso a la educación, la salud y la vivienda digna. “Cada niño que crece en pobreza es un fracaso colectivo”, subraya EAPN-ES.

Más empleo, pero no menos pobreza

Aunque las tasas de paro han bajado en casi todas las regiones, tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. Según el estudio, la relación entre empleo y bienestar “ya no es directa”: el 13 % de las personas con trabajo se encuentran igualmente en riesgo de pobreza. La explicación es clara: los salarios bajos, la temporalidad y el empleo parcial mantienen a muchas familias atrapadas.

“La creación de empleo es necesaria, pero no suficiente”, destaca el documento. “Es imprescindible mejorar la calidad del trabajo y reforzar los sistemas de protección social”.

El informe advierte además que las diferencias entre PIB y pobreza desmienten el mito de que el crecimiento económico se traduce automáticamente en bienestar. “Una región puede tener un PIB elevado y seguir manteniendo altos niveles de pobreza si no hay políticas redistributivas”, explica.

El papel del Estado: sin transferencias, la pobreza se duplicaría

Una de las conclusiones más contundentes del informe es el papel decisivo de las transferencias públicas (pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas sociales, etc.) en la reducción de la pobreza. Sin ellas, la tasa nacional se dispararía del 19,7 % al 42,6 %, lo que significa que el Estado consigue sacar de la pobreza a más de 11 millones de personas.

La magnitud del impacto varía por territorios. En Asturias y Galicia, las pensiones reducen la pobreza a la mitad, mientras que en Illes Balears el efecto es mucho menor. También se observa que regiones con altos presupuestos generales, como Madrid o Catalunya, dedican proporcionalmente menos gasto por habitante a políticas sociales que comunidades como Euskadi o Navarra.

“Las transferencias públicas son la red que impide que millones de personas caigan en la pobreza extrema. Debilitar esa red sería un error histórico”, afirma EAPN-ES.

Vivienda y pobreza: una relación directa

El informe vuelve a destacar el papel central de la vivienda como factor determinante de la desigualdad. El acceso a un hogar se ha vuelto más difícil, especialmente en el mercado del alquiler, donde los precios han subido un 39 % desde 2014, casi el doble que las cuotas hipotecarias. El resultado: cada vez más familias destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar vivienda, superando el umbral considerado “esfuerzo excesivo”.

Canarias, Baleares, Madrid y Catalunya concentran los mayores niveles de sobrecarga por vivienda. “El derecho a la vivienda no puede depender del código postal”, advierte el estudio, que reclama políticas de alquiler social y un refuerzo de las ayudas habitacionales.

Un país con desigualdades persistentes

Aunque los indicadores generales mejoran ligeramente, el mensaje de fondo del informe es claro: la pobreza en España sigue siendo un fenómeno estructural y profundamente desigual. No responde solo a coyunturas económicas, sino a una falta de cohesión territorial y a políticas redistributivas insuficientes.

“No se trata solo de crecer, sino de repartir. Y España aún no reparte bien”, concluye el documento.

El reto, por tanto, no es solo reducir las cifras, sino garantizar que nacer en Andalucía, en Murcia o en Galicia no determine las posibilidades de tener una vida digna. En un país con más de doce millones de personas en riesgo de exclusión, el informe de EAPN-ES actúa como un espejo incómodo: muestra lo que muchos prefieren no ver, pero que todos deberían afrontar.