Hay exposiciones que se visitan y otras que se piensan. La del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza entra en la segunda categoría. Bajo el título “Warhol, Pollock y otros espacios americanos”, el museo propone una lectura fresca de dos colosos que durante décadas se contaron como opuestos: el hombre que convirtió la pintura en coreografía —Jackson Pollock— y el artista que llevó la reproducción mecánica al pedestal del museo —Andy Warhol—. El resultado, sin estridencias pero con ambición intelectual, deshace lugares comunes, teje puentes y empuja a la sala un gesto poco frecuente en tiempos de prisa: sentarse y mirar.

El lujo de perder la prisa

Una conversación que siempre estuvo ahí

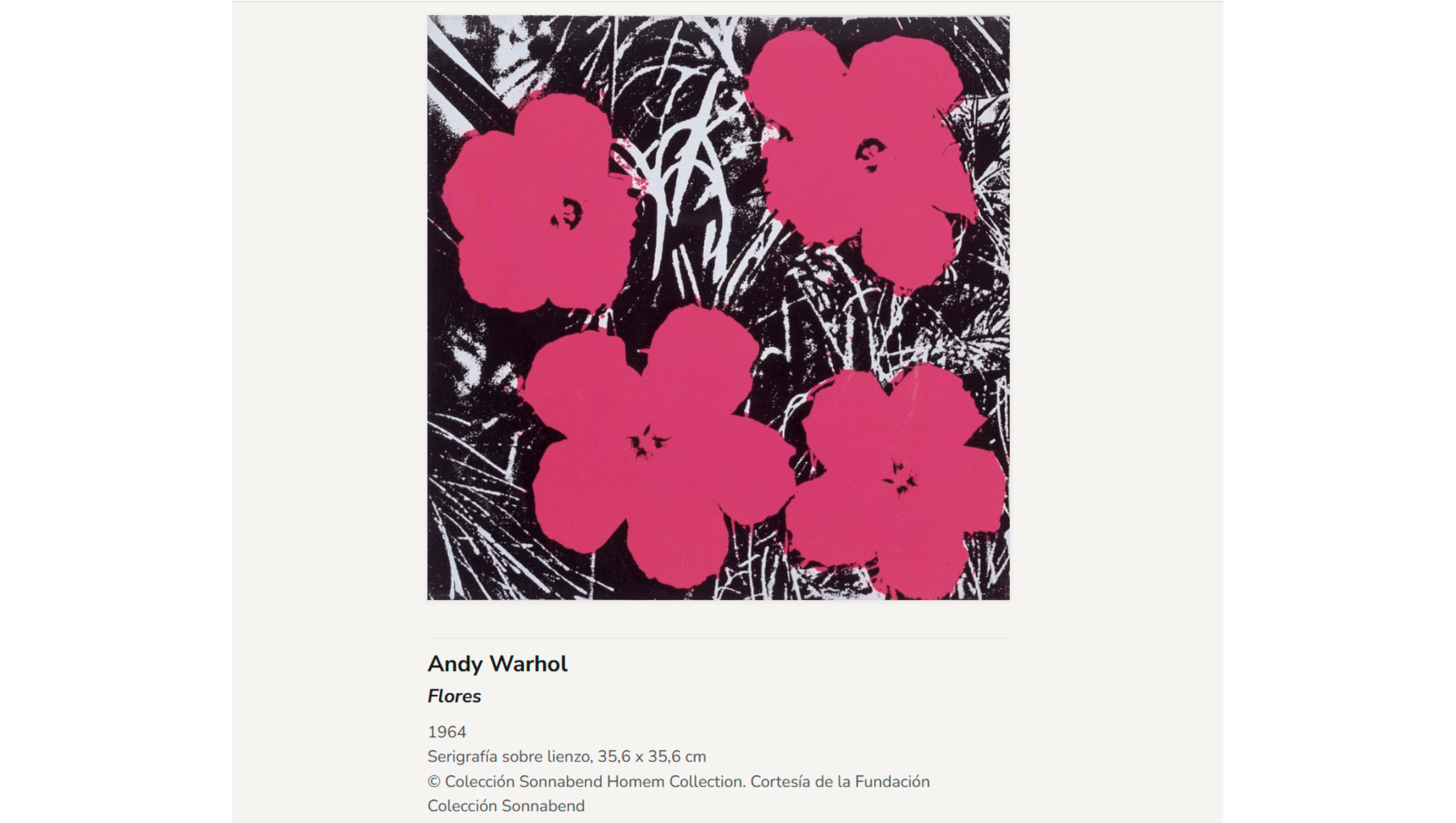

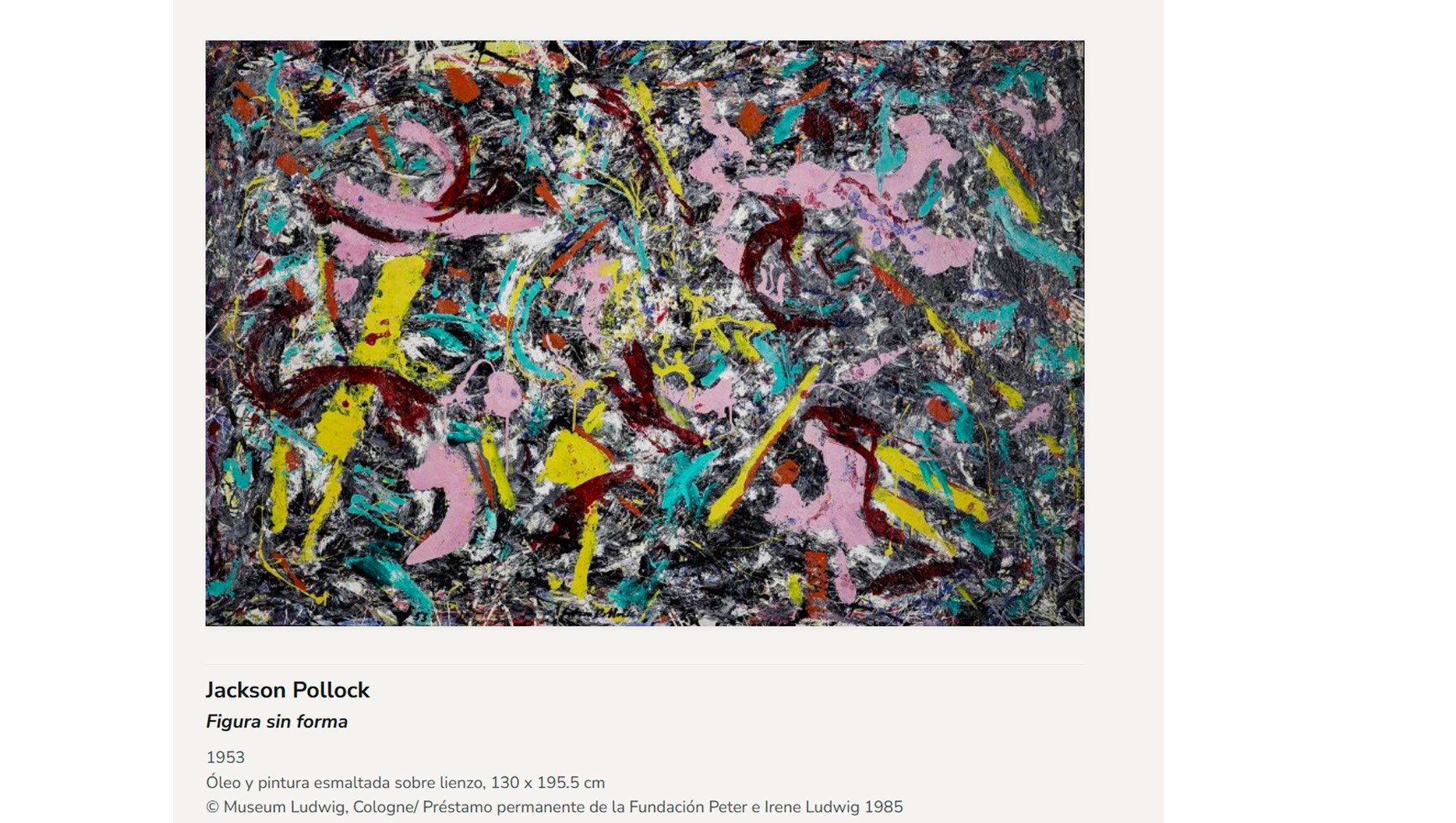

El relato tradicional separó a ambos creadores como si pertenecieran a galaxias distintas: expresionismo abstracto frente a pop art; el chorro de esmalte contra el brillo serigráfico; emoción versus distancia. Esta muestra, comisariada por Estrella de Diego, demuestra que esa dicotomía es más un corsé historiográfico que una verdad incuestionable. Warhol, que elevó a Elvis, Liz Taylor o la Coca-Cola al rango de iconos contemporáneos, trabajó también con la ausencia, con fondos que se tragan la figura, con series en las que la repetición no enfría, sino que satura y descompone el espacio. Pollock, el de la “pintura total”, pasó por etapas figurativas y dejó rastros —huellas, números, siluetas— que desmienten al supuesto “pintor sin imagen”. Ambos, a su manera, reordenaron el mapa de la mirada.

El recorrido quiebra ese blanco o negro y propone una zona intermedia, un territorio en el que lo abstracto y lo figurativo se contaminan. La idea no es forzar similitudes, sino enseñar a ver los vasos comunicantes: la línea que se fuga en Pollock encuentra eco en la serialidad de Warhol; el derrame espontáneo del primero conversa con las superficies “accidentadas” del segundo; el fondo deja de ser mero telón y adquiere espesor, sentido y política.

Mapas de un territorio compartido

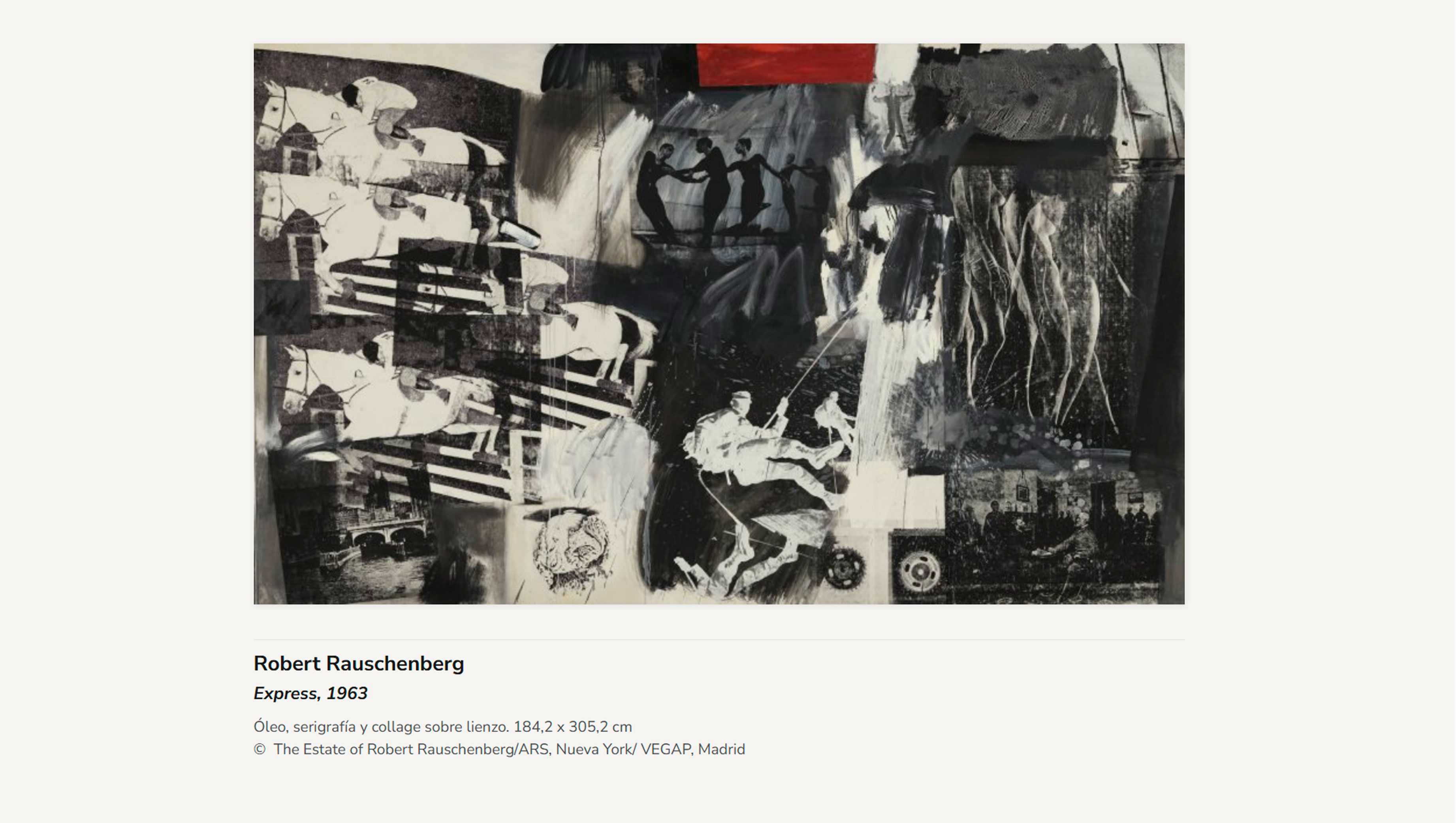

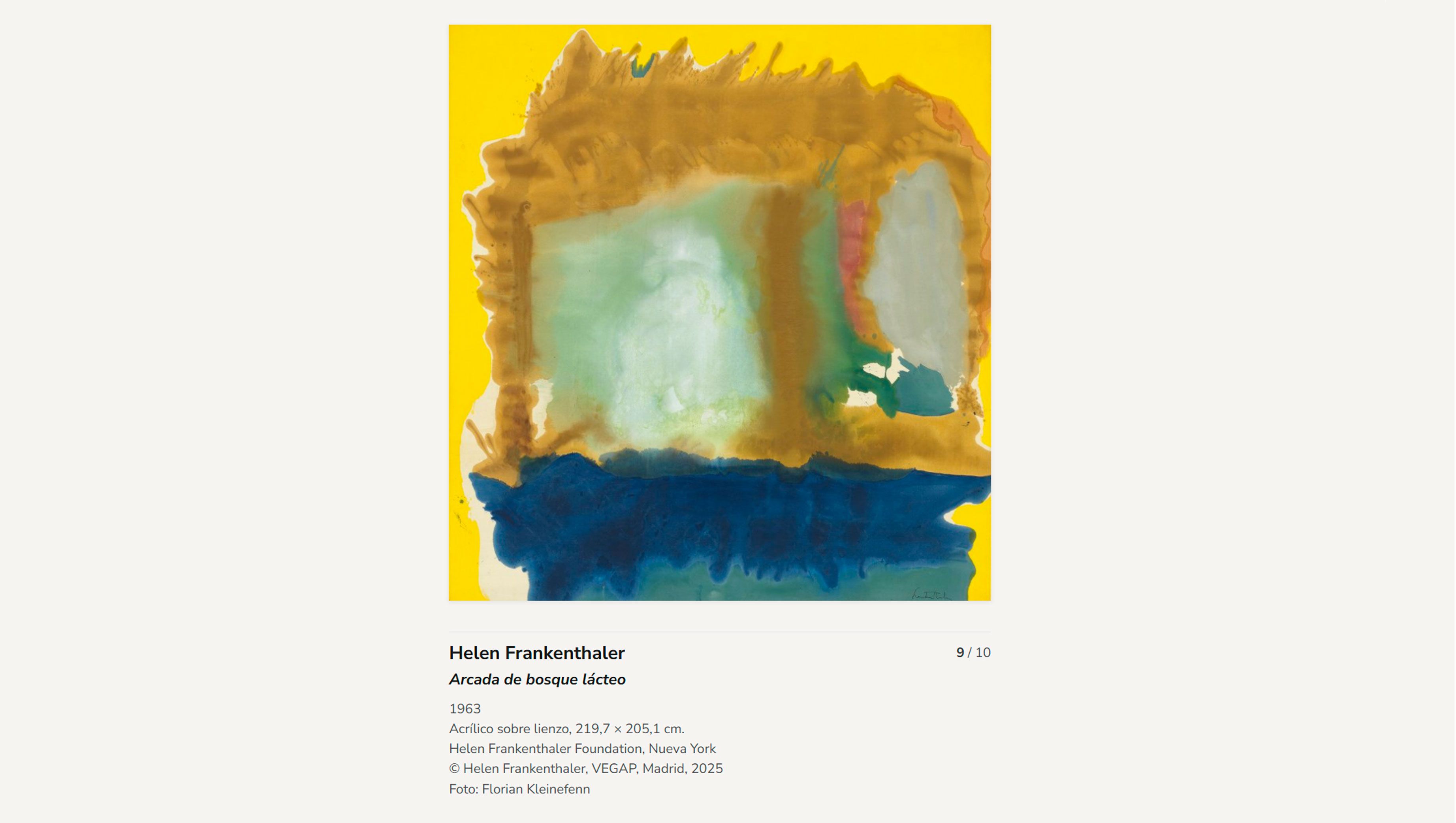

La exposición no se queda en el cara a cara. Se multiplica en seis núcleos que amplían la conversación con artistas que, desde ángulos distintos, redefinieron el espacio pictórico en la posguerra estadounidense. Ahí están Lee Krasner —imprescindible para entender la mutación del gesto—, Hedda Sterne, Anne Ryan o Perle Fine, que corrigen el viejo relato monocorde; Helen Frankenthaler, con sus grandes campos de color impregnados en la trama del lienzo; Cy Twombly y Sol LeWitt, que empujan la línea hacia el signo y el sistema; Robert Rauschenberg, que rompe el cuadro desde la acumulación; Marisol Escobar y Audrey Flack, que abren fisuras entre lo real, lo fotográfico y lo escultórico. El museo se convierte así en un coral americano donde los cruces hacen más que las etiquetas.

Una sección especialmente iluminadora muestra imágenes repetidas de Warhol que, lejos de aplanar la experiencia, estallan como mosaicos: cada impresión, ligeramente distinta, obliga al ojo a comparar, a contar variaciones, a advertir que la copia, en arte, siempre es otra cosa. Frente a esa lógica de la repetición, un Pollock de esmaltes plateados o un Bosque encantado de líneas en expansión recuerdan que el gesto es también método: hay cálculo en el derrame, hay ritmo en el azar.

Del icono a la materia (y vuelta)

Pocas veces se ha explicado tan bien que el pop no vive solo de la superficie y que la abstracción no renuncia a lo humano. Una botella de Coca-Cola pintada por Warhol, vista junto a composiciones tempranas de Pollock y Krasner, cambia de estatuto: deja de ser “símbolo” para volverse pincelada, mancha, contorno que compite con su propio brillo. Del otro lado, los accidentes y sillas eléctricas de Warhol asoman nítidos: son política hecha imagen, memoria de un país que se miraba en sus tragedias mediáticas.

Cuando aparecen las sombras tardías de Warhol, esa penumbra densa que no define figuras, el tópico se desarma del todo. El artista de las estrellas de cine entra en un territorio suspendido, casi místico, donde la forma parece retirarse para dejar solo la vibración de la luz. Frente a ellas, un Rothko de grandes masas cromáticas respira como campana baja: no compiten, se escuchan. El museo, con buen criterio, dispone un banco. Es una invitación y, a la vez, una declaración de principios: contemplar no es perder el tiempo; es, quizá, la única manera de entender.

Reescribir el canon sin sermón

La ambición del proyecto no es hacer “la exposición definitiva” sobre la Guerra Fría y el arte americano, sino probar una hipótesis: que el canon fue más poroso de lo que nos contaron. El paso de París a Nueva York como capital de las artes tras la Segunda Guerra Mundial no supuso una única bandera estilística, sino una constelación de respuestas a un mundo que cambiaba de tamaño, velocidad y ruido. Unos eligieron la escala monumental y el gesto corporal; otros, la imagen multiplicada y el brillo industrial. En ambos casos, la pregunta de fondo fue la misma: ¿qué es un espacio pictórico cuando todo alrededor se acelera?

En este punto, la muestra hace algo valioso: evita los sermones curatoriales y prefiere construir diálogos. Coloca piezas que se explican entre sí, afina la luz, ordena los silencios y confía en la inteligencia de quien mira. Hay textos de sala justos, datos útiles y un ritmo expositivo que alterna respiro y densidad. En tiempos de exhibiciones que lo cuentan todo a gritos, se agradece la contención.

Desmontar los disfraces sin matar el misterio

Warhol supo jugar con su propia máscara —la peluca, el gesto neutro, el mito de la frialdad— y fue cómplice de su imagen pública. Pero bajo esa piel había un artista que pensaba como estratega: la elección de motivos, la economía del color, el tamaño, la cadencia de las series, la gestión de su archivo fotográfico… nada era inocente. Pollock, por su parte, es mucho más que la fotografía de Hans Namuth en el suelo. La exposición rescata obras figurativas y composiciones de transición que devuelven al pintor su complejidad: no hay ruptura absoluta, hay deriva hacia un lenguaje que necesitó desaprender lo aprendido.

Ese trabajo de desmontaje de tópicos no cancela el misterio. Al contrario: lo afina. Salimos de las salas sabiendo más, sí, pero sobre todo aprendiendo a sospechar de las etiquetas cómodas. Y con la sensación de que la distancia entre un charco de esmalte y un retrato serigrafiado puede ser la misma que separa —o une— a dos maneras de pensar el mundo.

Otras voces para un mismo relato

Que el museo convoque a tantas instituciones y reúna obras poco vistas en España no es un gesto de músculo, sino una apuesta por escribir entre muchos. La presencia de artistas mujeres —con obra sustantiva, no como nota al pie— no solo corrige una deuda histórica: permite mirar de otro modo lo que creíamos conocido. Las piezas de Frankenthaler vibran junto a las de Warhol; Krasner dialoga con Pollock en igualdad; Twombly y LeWitt desplazan la conversación hacia el signo y la regla. El conjunto, más que una suma de nombres, funciona como partitura.

Si algo pide esta exposición es tiempo. No el de la agenda, sino el de la mirada. Detenerse ante una serie y contar sus variaciones; buscar, en un lienzo de esmalte, la dirección de un gesto; dejar que un fondo “sin figura” respire; volver a cruzar la sala y comprobar cómo lo visto recolorea lo que creíamos saber. Quizá por eso el banco final no es un capricho: es una propuesta ética. Mirar con calma en la era del scroll es casi un acto de resistencia.

Por qué importa hoy

Más allá del disfrute museístico, la muestra plantea preguntas contemporáneas. ¿Qué hacemos con la saturación de imágenes que nos rodea? ¿Cómo se construye una memoria visual cuando todo se repite hasta la anestesia? Warhol ya sabía que la repetición podía ser un golpe seco; Pollock entendió que el exceso podía ser el camino hacia otra intensidad. Al ponerlos en conversación, el Thyssen nos recuerda que el arte no solo decora el presente: lo piensa.

“Warhol, Pollock y otros espacios americanos” no es una exposición de fuegos artificiales ni un examen de erudición. Es, sencillamente, una invitación a mirar otra vez. Y en ese gesto humilde —mover un poco el foco, desconfiar del tópico, aceptar que los grandes también cambian— hay una pequeña revolución. Quien entre esperando la vieja pelea entre la emoción y la máquina saldrá, probablemente, con una certeza distinta: siempre hubo conversación; solo hacía falta escucharla.