En un salón con lámparas de gas, las manos se entrelazaban alrededor de una mesa, el silencio se hacía espeso y alguien susurraba una pregunta al vacío. La escena parece un relato gótico, pero fue una estampa cotidiana de la Inglaterra victoriana. Allí, en ese clima de velas, golpes en la madera y respiraciones contenidas, una mujer convirtió las sesiones espiritistas en un laboratorio pictórico. Se llamaba Georgiana Houghton (1814–1884) y su obra desbarata una comodidad historiográfica: la idea de que la abstracción brotó de la nada al filo del siglo XX.

Un movimiento masivo, no una excentricidad

El espiritismo moderno, surgido a mediados del siglo XIX, no fue una extravagancia de salón sino un fenómeno cultural que cruzó océanos. Defendía que la conciencia no se extingue con la muerte y que es posible comunicarse con ella a través de médiums. Esa promesa —consuelo privado, revelación pública— atrajo a científicos curiosos, políticos, escritores y a miles de personas anónimas. Entre sus prácticas, además de mesas parlantes o escrituras automáticas, prendió una modalidad creativa: imágenes concebidas durante el trance, consideradas por sus adeptos como testimonios tangibles de la intervención de los espíritus.

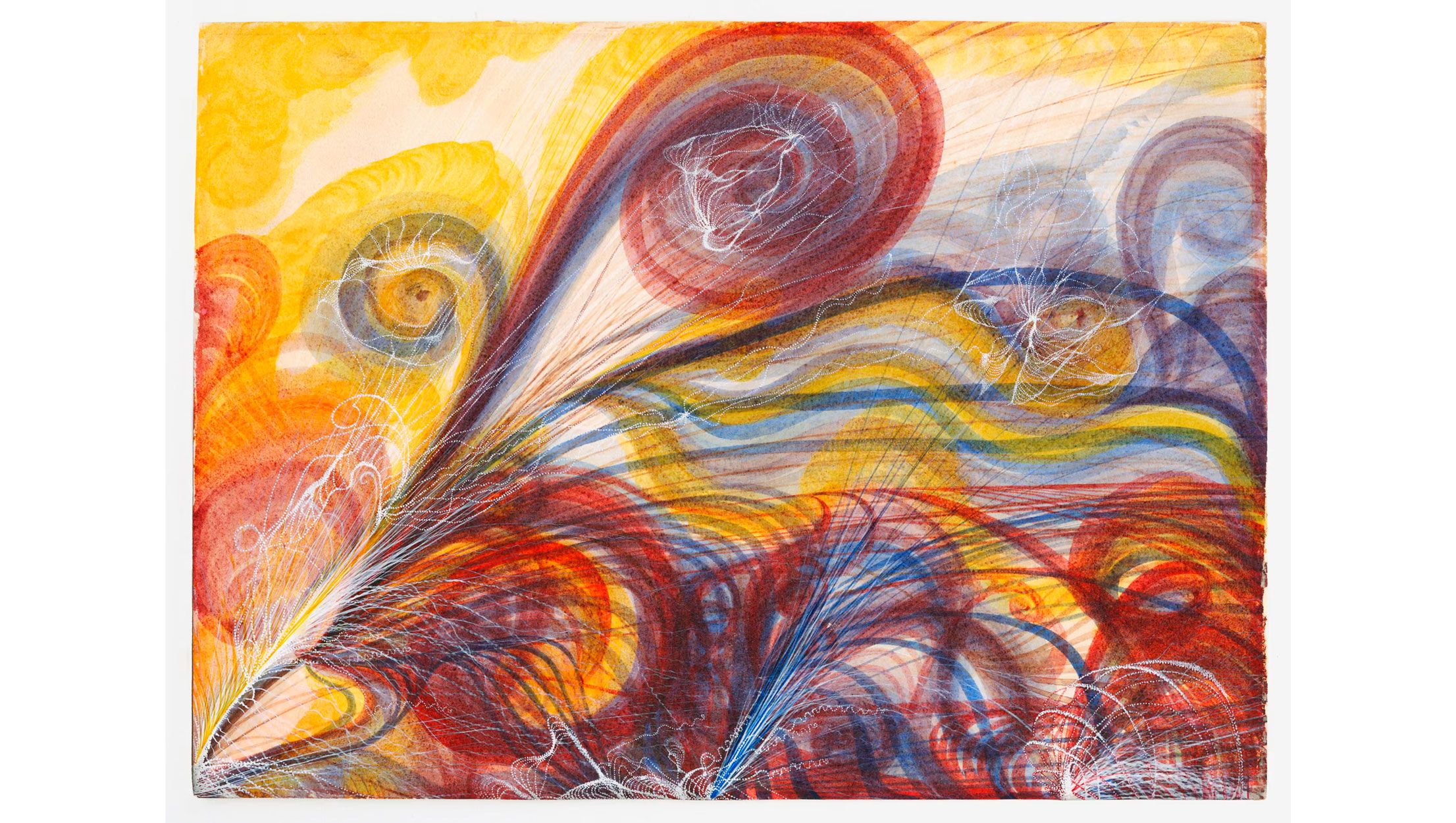

Houghton fue una de las voces más singulares de esa corriente. Nunca se presentó como “genio” en el sentido académico del término; prefería proclamarse instrumento. Pero la radicalidad formal de lo que produjo no necesita avales metafísicos para imponerse: tramas de líneas superpuestas, espirales y filigranas que vibran como si contuvieran una corriente eléctrica; capas acuosas de color que dejan ver, a través de transparencias, caminos secretos; símbolos que remiten a su fe y a una cosmovisión moral. Años antes de que los manuales de historia sitúen el nacimiento de la abstracción, ella ya había traspasado la frontera de lo figurativo.

La biografía es una clave, no una coartada

Houghton nació en una familia británica vinculada al comercio atlántico y pasó temporadas en Canarias y Madeira. Su vida adulta transcurrió en el norte de Londres, donde cultivó una religiosidad intensa. El golpe que marcó su trayectoria fue la muerte de su hermana menor, Zilla. A partir de entonces se acercó a los círculos espiritistas con el doble deseo del duelo: la esperanza de oír la voz de quien se fue y la necesidad de dotar de sentido a lo vivido. Esa puerta, abierta por el dolor, derivó en una práctica artística sostenida durante décadas.

No se formó en academias prestigiosas ni frecuentó jurados de salón. Su “escuela” fue la mesa del comedor, el planchette —ese pequeño artilugio con ruedas para trazar líneas guiadas— y, pronto, el abandono de cualquier herramienta que interfiriese entre la mano y el papel. La suya es una modernidad doméstica y obstinada, hecha de constancia y cuadernos.

Cómo se pinta un mensaje del más allá

Para sus contemporáneos espiritistas, el proceso era inseparable del resultado. Houghton entraba en un estado de concentración absoluto —ella lo llamaba influencia o dirección— y dejaba que el dibujo se desplegara sin boceto previo. Sobre el reverso de muchas obras añadió explicaciones que hoy valen como glosa y como documento: allí descifra símbolos, registra fechas, invoca presencias. Uno de sus motivos recurrentes, tres ojos entrelazados, condensa la Trinidad cristiana; otros remiten a virtudes, afectos o a personas concretas.

Esas anotaciones no apuntaban al capricho, sino a una voluntad pedagógica: hacer comprensible la obra a quien no había presenciado su gestación. En 1871, llevando esa ambición al extremo, alquiló por su cuenta una sala en Old Bond Street y montó una exposición con cientos de “dibujos espirituales”. No se escondió en sociedades privadas: llevó el debate a la calle. Quería que su trabajo se leyera como arte y como prueba de una verdad espiritual.

Elogios, burlas y el peaje del escepticismo

La respuesta fue dispar. Hubo quien se rindió ante el magnetismo de aquellas superficies que parecían moverse; y hubo quien se revolvió contra “las locuras” que, a su juicio, pretendían colar una superstición en el terreno de la cultura. La sospecha de fraude sobrevoló a muchos médiums de la época, y las polémicas —algunas justificadas, otras hijas del prejuicio— terminaron por empujar estas obras a los márgenes del canon. Ni museos ni academias, atentos a otras batallas, supieron integrar ese territorio híbrido donde lo devocional y lo experimental se tocaban.

A esa desconfianza estructural se sumó un sesgo de género. La historiografía del XIX y buena parte del XX levantó sus héroes con nombres masculinos y trayectorias homologables: formación reglada, carrera pública, reconocimiento crítico. Un arte nacido en casas particulares, firmado por una mujer que, para mayor escándalo, atribuía la autoría a “otros”, difícilmente iba a encajar en ese relato.

Una genealogía alternativa de la abstracción

Cuando, décadas más tarde, la escritura automática y el azar se convirtieron en herramientas de simbolistas, dadaístas y surrealistas, aquel filón espiritista volvió a asomar, ahora por otras vías. Y en el norte de Europa, Hilma af Klint —también atravesada por corrientes esotéricas— pintó entre 1906 y 1915 series monumentales no figurativas que el gran público descubrió más de un siglo después. Estas historias no son calcadas, pero dialogan: hablan de modernidades paralelas, de intuiciones compartidas, de mujeres que encontraron en la periferia del sistema un lugar para explorar lo invisible.

Situar a Houghton en esa constelación no implica otorgar medallas retrospectivas, sino revisar una mirada demasiado lineal. La abstracción no brotó de una única semilla ni de un solo manifiesto. Fue un proceso plural, con ensayos y errores, con lenguajes que nacieron fuera de las aulas. En ese mapa, los dibujos espirituales no son una nota a pie de página pintoresca, sino una vía fértil para pensar cómo la imagen puede representar lo que no tiene forma.

Quien se planta hoy ante un dibujo de Houghton percibe tres capas de experiencia. Primero, la pura física del soporte: el agua que abre camino en el papel, la línea que insiste, la malla que se densifica. Después, el programa simbólico: números, ojos, flores imposibles, constelaciones morales. Por último, la performatividad del gesto: la conciencia de que esa imagen nació de un ritual compartido, de un pequeño teatro doméstico en el que alguien preguntaba y algo —llámese memoria, creencia o deseo— respondía.

Ese “dorso” de la obra —las notas manuscritas, la liturgia que las acompaña— incomoda a quienes querrían un arte puro, sin contexto, reducido a la forma. Pero es precisamente ahí donde su interés crece: en el cruce entre estética y creencia, entre técnica y consuelo, entre disciplina y trance. El resultado no necesita que el lector comparta la fe espiritista para conmover. Basta con admitir que, en el XIX, hubo artistas que exploraron territorios sensibles que hoy llamamos modernos por otras razones.

Rescates que cambian el relato

Las últimas décadas han traído un proceso doble: la relectura crítica del siglo XIX y la ampliación del canon para incluir relatos, autores y prácticas invisibilizadas. Las muestras dedicadas a Houghton y a otras creadoras afines no son una curiosidad arqueológica, sino un correctivo. Al mostrar su obra junto a la de figuras consagradas, no se propone un “ranking” nuevo, sino una cartografía más exacta de cómo surgió la sensibilidad abstracta: menos lineal, más coral, definitivamente más compleja.

Ese rescate no exime de preguntas difíciles. ¿Cómo distinguir, en un contexto plagado de engaños documentados, las prácticas genuinas de las farsas? ¿Qué lugar ocupa la creencia personal en la lectura de una obra? ¿De qué modo valoramos la dimensión espiritual sin convertir la sala de exposiciones en un templo? Lejos de ser un problema, esas preguntas abren la posibilidad de una crítica más fina y honesta con su tiempo.

Una lección vigente

En una época que pretende medirlo todo, los dibujos de Houghton recuerdan que parte de la creación nace en zonas de sombra: intuición, repetición, escucha, meditación. También recuerdan algo más incómodo: que la historia del arte que aprendimos fue, durante mucho tiempo, una criba. Hoy, al volver la vista a esos papeles que vibran como si contuvieran un pulso, no solo descubrimos a una pionera. Descubrimos, sobre todo, que el siglo XIX fue menos conservador de lo que imaginábamos y que el presente, si quiere ser veraz, debe aprender a mirar de nuevo.

Georgiana Houghton no “invocó” la modernidad; la trabajó, día tras día, con lápices, acuarelas y una convicción inagotable. Sus manos, en aquellas mesas donde tantos buscaban respuestas imposibles, trazaron una ruta que parecía un espejismo y hoy se revela como lo que siempre fue: una aventura artística mayor que empuja a reescribir el relato. No hace falta creer en los espíritus para verlo. Basta con ponerse frente a sus dibujos y dejar que hablen. Y hablan.

Galería