La historia del arte no es un tribunal moral, pero opera como si lo fuera: selecciona a quién redime, a quién sacrifica y a quién ignora. El carácter de los artistas —sus desplantes, su soberbia, su violencia o su excentricidad— rara vez explica por sí solo su suerte póstuma. Lo decisivo suele ser otra cosa: si su obra resulta útil para construir un relato sobre la identidad de una época, una nación o una sensibilidad moderna.

A partir del caso de Rembrandt en la República de las Siete Provincias Unidas, podemos ver cómo algunos artistas sobreviven a una mala fama demoledora, mientras otros, con defectos similares, quedan atrapados en el estereotipo de “problemáticos” y desaparecen del canon durante siglos.

Rembrandt frente a sus coetáneos: del fracaso tardío al mito nacional

En el siglo XVII, en la entonces República de las Siete Provincias Unidas, Rembrandt no era el “genio solitario” que hoy proyectamos, sino un maestro más dentro de un mercado ferozmente competitivo. Sus coetáneos Frans Hals, Gerard Dou, Jan Steen o Gerrit ter Borch respondían mejor al gusto dominante en distintos momentos: retratos brillantes y ligeros, escenas de género pulidas, interiores amables que encajaban en las casas de una burguesía próspera. Rembrandt, en cambio, fue cambiando de rumbo.

En su etapa madura endurece el dibujo, oscurece las paletas, hace la pincelada más pastosa y se obstina en explorar la vulnerabilidad humana en lugar del decoro social. Eso le cuesta caro: pierde clientela, queda endeudado, termina subastando sus bienes y muere sin el prestigio que había conocido de joven.

Su mal carácter —la fama de orgulloso, difícil en el trato y obstinado con los patronos— no ayudó. Pero lo que realmente le hunde en vida es que se sale del consenso estético de su tiempo. El público de la República prefiere obras más “acabadas”, más “decorativas”, mientras Rembrandt se mueve hacia una pintura más introspectiva y menos complaciente.

Sin embargo, cuando en el siglo XIX los estados-nación buscan héroes culturales, Rembrandt se convierte en el candidato perfecto:

- es profundamente local, pero con ambición universal;

- refleja, con su luz dramática, la intensidad de lo íntimo;

- ofrece una narrativa biográfica trágica que encaja con el romanticismo.

Mientras tanto, muchos colegas que fueron más exitosos en vida quedan en segundo plano. Hals o Vermeer serán rescatados, pero otros pintores finos y muy cotizados en la República, como algunos “fijnschilders” de Leiden, se convertirán en nombres de catálogo, no de manual escolar.

La moraleja: el carácter conflictivo de Rembrandt se vuelve irrelevante cuando su obra sirve para construir una identidad nacional y un relato moderno sobre la subjetividad.

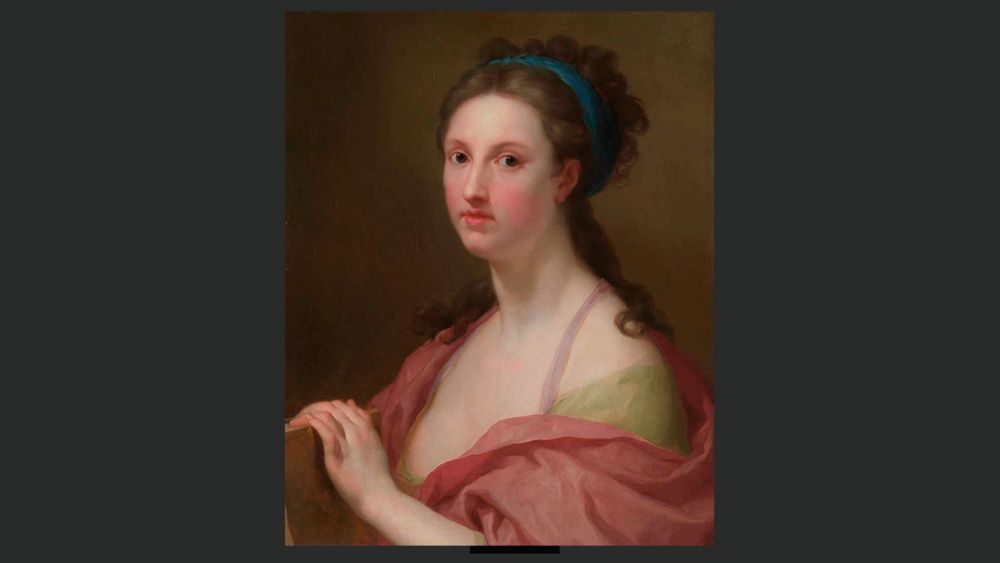

Mengs: el genio disciplinado que hoy sigue “cayendo mal”

El caso de Anton Rafael Mengs es casi la imagen invertida. En el siglo XVIII fue, literalmente, el artista de referencia en las cortes de Europa: Dresde, Roma, Madrid. En vida tuvo un prestigio que Rembrandt ya había perdido. Era el gran ideólogo de la nueva belleza clásica, el aliado teórico de Winckelmann, el primer pintor de cámara de Carlos III.

Pero Mengs tenía una personalidad complicada: obsesivo, perfeccionista hasta la exasperación, severo en sus juicios, muy poco diplomático. Su defensa tajante de una belleza universal basada en el modelo griego le hizo denigrar escuelas enteras. Dejó detrás un rastro de artistas, académicos y críticos irritados.

Con la llegada del romanticismo, su figura se convierte en blanco perfecto:

- encarna el racionalismo ilustrado que se quiere superar;

- es visto como la encarnación del academicismo frío;

- en España, se le asocia a la “impiedad” y al “extranjerismo borbónico”.

A diferencia de Rembrandt, el siglo XIX no necesita a Mengs para contarse a sí mismo. Su ideal clásico estorba a las nuevas narrativas nacionales y a las vanguardias, que lo utilizan como espantajo académico. Su mala fama personal —“antipático”, “dogmático”, “pedante”— amplifica el rechazo.

Aquí vemos el contraste: Rembrandt es rescatado porque se le puede reinterpretar como moderno; Mengs sigue penalizado porque se asocia a un orden que las generaciones posteriores quisieron derribar. El carácter no es la causa de su ostracismo, pero sí el combustible perfecto de un prejuicio ya instalado.

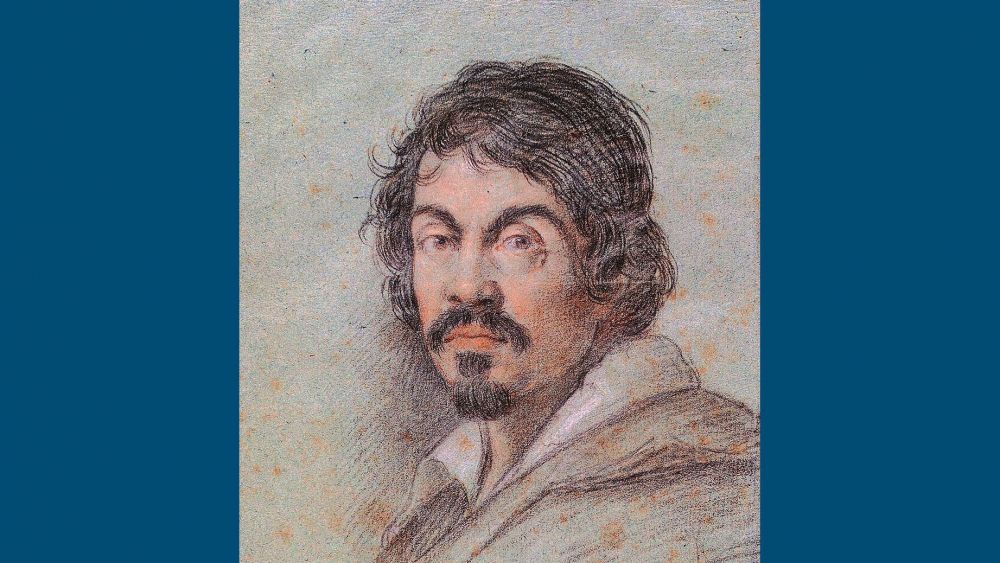

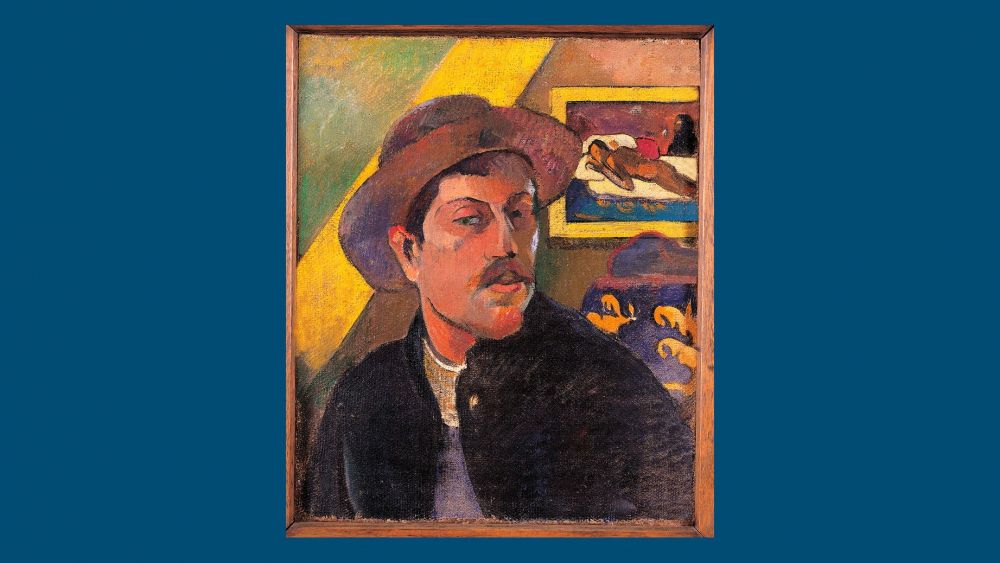

Cuando la mala fama se convierte en mito: Caravaggio, Gauguin, Van Gogh

Hay artistas para los que el mal carácter no solo no penaliza, sino que alimenta el mito.

Caravaggio es el ejemplo clásico: violento, pendenciero, procesado por agresiones constantes y condenado por homicidio. Un personaje que hoy sería, como mínimo, polémico. Sin embargo, su pintura —radical en la luz, en la fisicidad de los cuerpos, en el realismo brutal— se ha convertido en un fundamento del barroco y un imán para la sensibilidad contemporánea.

Sus crímenes son hoy parte del relato. La historiografía ha decidido que el “genio maldito” encaja en nuestra narrativa sobre el artista como figura transgresora. Su carácter es escandaloso, pero funcional para el mito.

Gauguin: arrogante, manipulador, profundamente colonialista en su conducta en Tahití, abusador de niñas y misógino. Su vida personal es hoy duramente criticada. Pero su papel en la ruptura con el naturalismo y en la construcción de un simbolismo de colores planos ha hecho que su obra siga ocupando un lugar central. De nuevo, la historia del arte “tolera” el personaje porque el estilo es imprescindible para explicar la transición hacia la modernidad pictórica.

Van Gogh, por su parte, une carácter inestable, sufrimiento psicológico extremo y fracaso en vida. Para el mercado de su época, era un problema; para el relato del siglo XX, un regalo: el mártir perfecto del arte. Su singularidad expresiva convierte su biografía trágica en símbolo de autenticidad.

En los tres casos, el mal carácter no desaparece, pero se reenvuelve en un relato heroico que refuerza el aura de la obra.

Cuando la mala fama es castigo estructural: Artemisia, Camille Claudel y otras

Para muchas artistas mujeres, la “mala fama” no nace de su carácter real, sino de los prejuicios de género. Aquí la historia del arte ha sido, directamente, un mecanismo de castigo.

Artemisia Gentileschi fue acusada de poco virtuosa, demasiado independiente, demasiado ambiciosa. Su vida estuvo marcada por una violación, un juicio humillante y una carrera en la que tuvo que negociar con un sistema que no toleraba a una mujer pintora de grandes encargos. Durante siglos, se la redujo a una nota al pie del caravaggismo.

Solo en las últimas décadas su obra se ha rescatado como lo que es: una de las aportaciones más poderosas a la pintura barroca. La “mala fama” que la lastró era, en realidad, la incomodidad de una sociedad que no soportaba ver a una mujer ocupar espacio.

Algo similar ocurre con Camille Claudel. Su carácter apasionado, sus crisis, su enfrentamiento con Rodin fueron leídos como inestabilidad y capricho. Su internamiento psiquiátrico selló el estigma. Hoy sabemos que fue una escultora de una originalidad extraordinaria, pero su rehabilitación llega tarde y aún desigual.

En estos casos, la pregunta no es por qué la mala fama no pasa factura, sino por qué la factura es tan desproporcionada cuando se trata de mujeres.

¿Influye el carácter o influye el relato?

Si juntamos todos estos ejemplos, la conclusión es incómoda pero clara:

- El mal carácter no condena automáticamente a un artista: si su obra resulta necesaria para explicar una transición estética, una identidad nacional o un mito moderno, la historiografía encontrará la manera de salvarlo, incluso glorificando sus defectos.

- El carácter “difícil” sí se utiliza como excusa para expulsar a quienes ya estorban: Mengs, durante dos siglos, ha sido el académico antipático que convenía olvidar.

- En el caso de muchas artistas mujeres, la mala fama ni siquiera parte de su carácter, sino de normas sociales que castigaban la ambición, la independencia o la sexualidad femenina.

La historia del arte, más que un espejo de la personalidad de los artistas, es un relato construido desde el presente. No recordamos a quienes fueron amables o difíciles, sino a quienes el relato decidió que eran imprescindibles o prescindibles.

El carácter cuenta, pero nunca solo: lo que decide el veredicto final es si la obra encaja —o no— en la historia que una sociedad necesita contarse sobre sí misma.

Galería