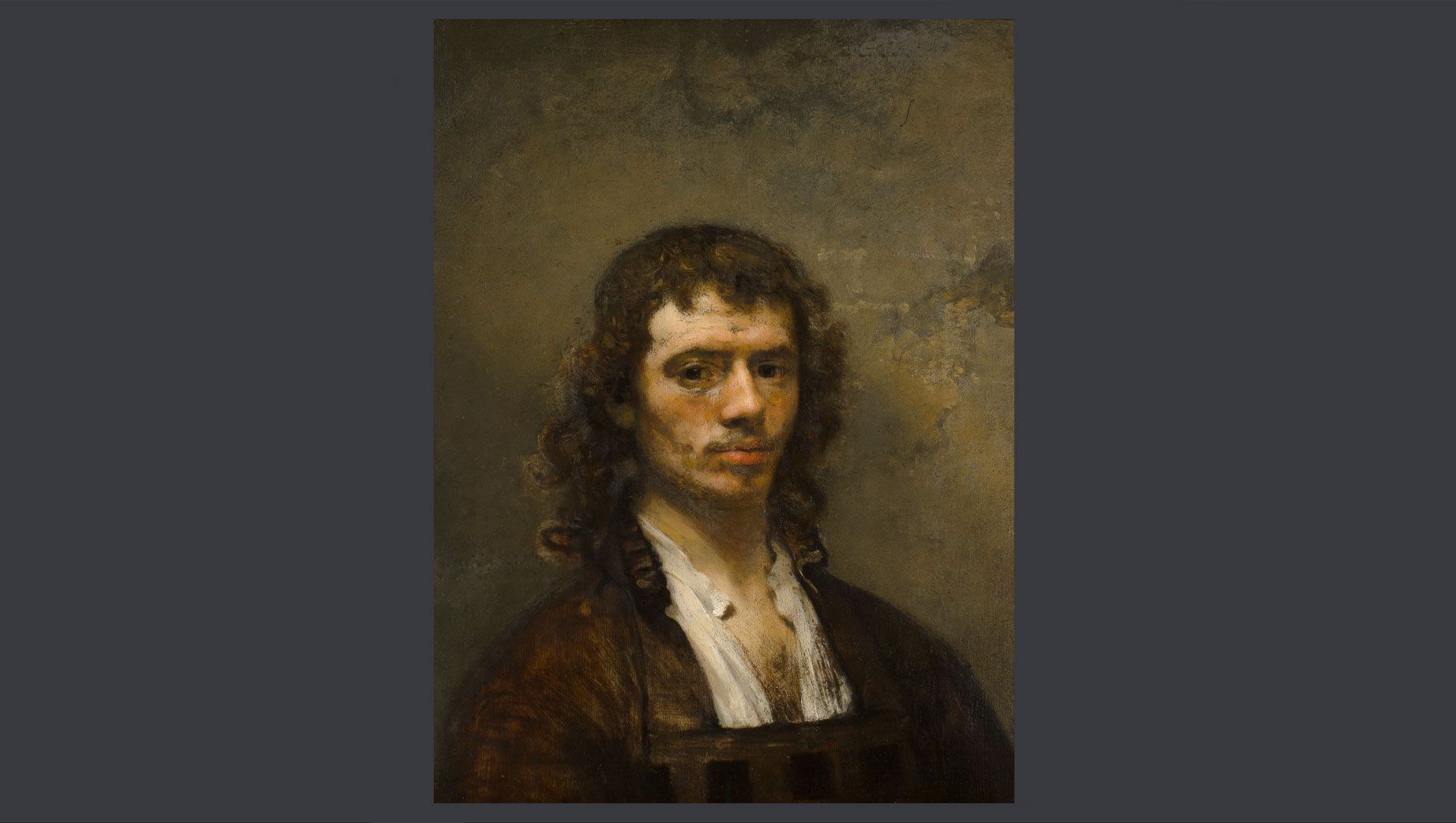

Carel Fabritius es uno de esos nombres que parecen estar siempre a punto de consolidarse como figura central del Siglo de Oro neerlandés, pero cuya vida truncada lo rodea el misterio. Su trágica muerte en 1654, en la devastadora explosión del polvorín de Delft, dejó una obra mínima, apenas una docena de pinturas, entre las cuales solo unas pocas han resistido sin discusión el escrutinio de los especialistas. Esta escasez —y la voz cada vez más insistente de quienes piden una revisión más prudente de algunas atribuciones— explica por qué cada cuadro atribuido a Fabritius adquiere un valor casi mítico. A la vez, abre la puerta a debates incómodos: ¿estamos seguros de que todo lo que se le atribuye salió realmente de su mano? Incluída la galería de fotos que aquí aportamos.

En el caso de la galería cuya pieza analizamos, esa duda no es un capricho; es una advertencia imprescindible. La historia de este pintor es fascinante, pero también es un terreno fértil para atribuciones optimistas, restos documentales fragmentados y restauraciones que han creado más incógnitas que certezas. Y precisamente por eso conviene mantener siempre un margen crítico.

Un talento nacido a la sombra de Rembrandt

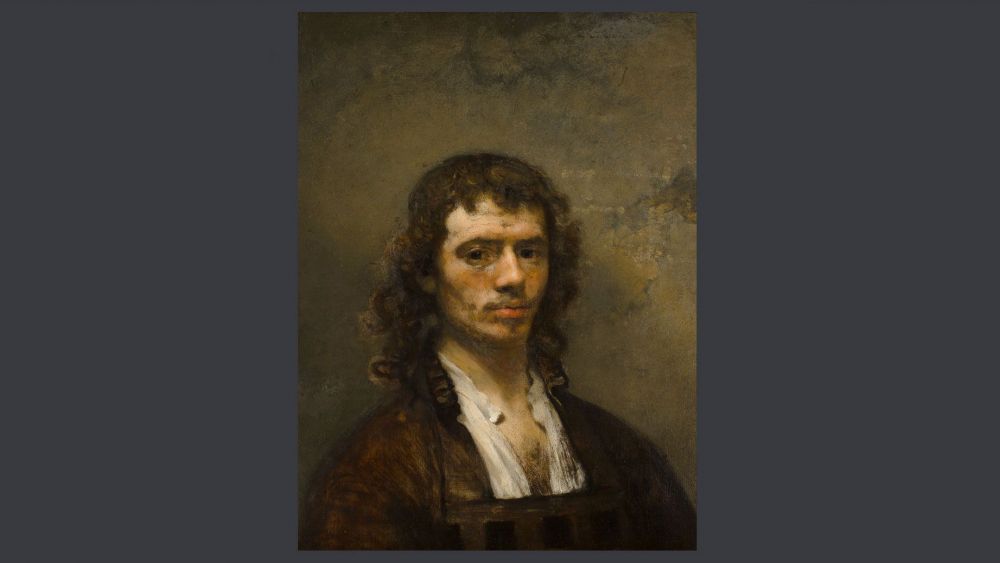

Fabritius comenzó su carrera en el taller de Rembrandt en Ámsterdam. Allí aprendió la construcción dramática de la escena, el uso de luces y sombras y la intensidad emocional que caracterizan al maestro. Pero, a diferencia de muchos discípulos que imitaron la fórmula hasta diluirse en ella, Fabritius desarrolló pronto un lenguaje propio: más luminoso, más audaz en la perspectiva, más preocupado por la atmósfera que por el claroscuro pesado típico del estudio de Rembrandt.

Su traslado a Delft, donde vivió sus últimos años, consolidó esa evolución. En aquella ciudad, la luz y la experimentación con los efectos ópticos se habían convertido casi en una seña de identidad. Fabritius encajaba perfectamente en ese ambiente. Su famosa obra El jilguero, hoy una de las más celebradas, demuestra esa sensibilidad: pinceladas livianas, una composición sorprendentemente moderna y una distancia deliberada respecto al dramatismo rembrandtiano.

Pero justamente porque su obra es escasa y variada, su trayectoria pictórica no es fácil de reconstruir. De ahí que algunas atribuciones históricas —especialmente aquellas basadas en tradiciones familiares, inventarios antiguos o restauraciones agresivas— deban tomarse con cautela.

La vida breve que alimentó el mito

Cuando el polvorín de Delft explotó, Fabritius tenía apenas treinta y dos años y ya había mostrado un talento extraordinario. La detonación fue tan brutal que destruyó su casa, su estudio y buena parte de sus cuadros. La mayoría se perdieron para siempre. Esto ha generado un vacío documental que propicia especulaciones: apenas quedaron obras identificables, y durante siglos se atribuyeron a él lienzos de calidad dispar, muchas veces simplemente por afinidad estilística.

En el siglo XVIII, varios de esos cuadros fueron atribuidos a Rembrandt y más tarde reasignados a discípulos como Bol o Flinck. No sería extraño que algunos de los que hoy se presentan como “seguramente de Fabritius” fuesen parte de esa tradición cambiante.

Por eso conviene declarar con transparencia un hecho básico: no podemos estar totalmente seguros de que la obra concreta que analizamos, perteneciente a una colección privada durante siglos, sea realmente de su autoría. Su historia de atribuciones cambiantes, las intervenciones de restauración y las escasas pruebas materiales conservadas obligan a la prudencia. Y la prudencia, en historia del arte, es un acto de rigor.

Un cuadro discutido: ¿Fabritius… o un eco de su círculo?

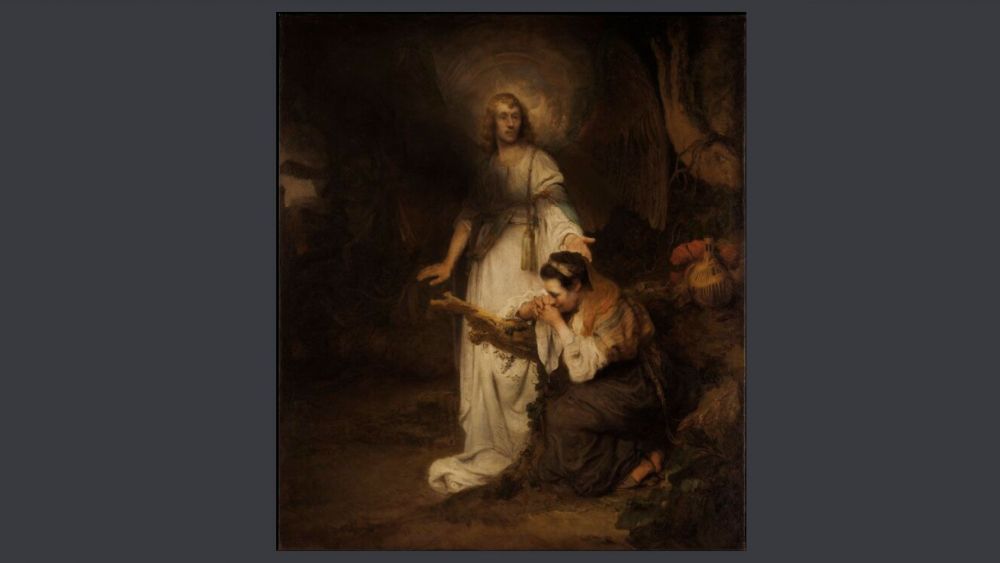

La obra en cuestión representa un episodio bíblico: la visita de un ángel a Hagar en el desierto. La composición, la impronta emocional y la paleta hacen pensar en un pintor formado con Rembrandt, sin duda. Pero eso no basta para confirmar que la pieza saliera del pincel de Fabritius.

Históricamente, este lienzo pasó por varias manos y diversas etiquetas antes de llegar a su atribución actual. En el siglo XVIII se consideró obra de Rembrandt; más tarde, de Bol; en otro momento, de Flinck. No fue hasta el siglo XX cuando algunos especialistas comenzaron a vincularlo a Fabritius por su tratamiento del color y ciertos paralelismos técnicos con obras firmadas. Sin embargo, no todos los expertos aceptaron plenamente la atribución, y algunos continúan señalando inconsistencias.

La composición recuerda poderosamente a modelos muy difundidos en el taller de Rembrandt: la figura femenina abatida, el ángel monumental que irrumpe en escena, el recurso del pañuelo blanco como símbolo de súplica. Muchos discípulos del maestro manejaban estos elementos con gran solvencia. No es descabellado pensar que la mano detrás de esta escena pudiera ser la de un alumno aventajado, más que la de Fabritius.

Además, la obra sufrió restauraciones que alteraron su lectura. Zonas repintadas, barnices oxidados y sombras reinterpretadas por restauradores de siglos pasados dificultan una apreciación limpia del original. Incluso la firma atribuida al pintor, descubierta en una intervención reciente, ha sido objeto de debate por su trazo y ubicación.

¿Qué define realmente a Fabritius?

Para valorar una pintura atribuida a Fabritius, conviene acudir a las características que sí pueden considerarse propias de su estilo:

- Una luz envolvente, que parece surgir del ambiente más que de un foco concreto.

- Pinceladas delicadas, con una atención casi acariciadora a las superficies.

- Un interés por la experimentación, especialmente en la representación del aire, la profundidad y los efectos visuales.

- Una sensibilidad narrativa contenida, lejos del dramatismo del taller de Rembrandt.

En la obra discutida, algunos de estos rasgos aparecen… pero otros no. La monumentalidad del ángel, por ejemplo, se acerca más al lenguaje emocional del estudio de Ámsterdam que al lirismo más depurado de Delft. Los contrastes de sombra recuerdan más a Flinck o Bol que al Fabritius maduro, cuya pincelada era más clara y audaz. En términos generales, la pieza podría encajar tanto en su catálogo como en el de otros artistas del círculo rembrandtiano.

Y si un cuadro puede encajar “en varios”, entonces la atribución es frágil.

Una conclusión necesaria: la duda no resta valor

Dudar no es restar mérito. De hecho, abrir la posibilidad de que una obra no sea de Fabritius puede ser una forma de devolverle al propio pintor lo que le pertenece: un catálogo más estrecho, más preciso, más fiel a su mano. Y al mismo tiempo, permite apreciar la riqueza del entorno en que trabajó, donde discípulos y maestros compartían lenguaje, temas y aspiraciones.

En un mercado y un relato histórico que a veces premian más el nombre que el análisis, reconocer la incertidumbre es un gesto de honestidad intelectual. Y en este caso, es una obligación.

Celebrar a Fabritius implica estudiar su obra con rigor, valorar la luminosidad de su mirada y reconocer la tragedia que redujo su legado. Pero también requiere evitar atribuirle lo que quizá no le pertenece. Su genio es demasiado valioso como para diluirlo.

Por eso, al hablar de esta pintura, conviene decirlo claramente: podría ser suya… pero no podemos asegurarlo. Y esa franja de duda, lejos de restar, devuelve a Fabritius su dimensión más humana y más cautivadora: la de un artista cuya obra, superviviente casi por milagro, sigue obligándonos a mirar con atención.