Hoy se celebran distintos actos en los que se pretende celebrar el medio siglo de democracia en España. Este escenario está basado en la mentira y la falsedad porque hace 50 años no se reinstauró la democracia, sólo murió el dictador. Ni siquiera se inició la gestación. El régimen de derechos y libertades no iniciaría su nacimiento hasta, al menos, un año después, tras el referéndum sobre la Ley de Reforma Política.

El 20 de noviembre de 1975, mientras la radio anunciaba la muerte de Francisco Franco y las portadas preparaban la coreografía de una transición “ordenada”, España no entró en democracia. Entró, en realidad, en un vacío político cuidadosamente administrado, un espacio intermedio donde el aparato del régimen buscaba sobrevivir a sí mismo y donde la oposición apenas empezaba a encontrar huecos para respirar. La democracia, tal como hoy se recuerda, no brotó ese día; tuvo que construirse contra inercias, miedos y estructuras que continuaban intactas.

Aquel 20 de noviembre fue el final biológico del franquismo, pero no su final político.

Medio año de continuidad

Cuando el 20 de noviembre de 1975 se anunció oficialmente la muerte de Francisco Franco, la España que amaneció ese día no era una página en blanco ni un territorio en transición. Era, de arriba abajo, el mismo sistema político que había gobernado durante casi cuatro décadas, aferrado a sus rituales, sus mecanismos de control y su cultura administrativa. La dictadura había perdido a su líder, pero no había perdido su arquitectura.

El funeral de Estado fue un acontecimiento cuidadosamente diseñado para transmitir continuidad. La liturgia, los uniformes, la solemnidad castrense y la presencia de las élites del régimen componían una escenografía destinada no solo a despedir al dictador, sino a reafirmar simbólicamente que el Estado seguía en pie. El féretro en el Palacio de Oriente, los discursos, los saludos militares, la insistencia en el “legado”, todo estaba concebido para proyectar estabilidad: España debía entender que, aunque el hombre desaparecía, el régimen seguía vivo.

No había señales visibles de cambio. Todo lo contrario: las instituciones seguían funcionando con normalidad; los altos cargos mantenían sus posiciones; los mecanismos de censura continuaban operativos; y la oposición democrática permanecía en la clandestinidad o en el exilio.

La despedida de Franco no marcaba el final del franquismo. Era, más bien, su última demostración de cohesión interna.

La muerte del dictador no alteró la estructura del poder. Las Leyes Fundamentales continuaban vigentes y el Movimiento Nacional permanecía intacto. El país seguía regido por la legalidad franquista, que no fue derogada ni desactivada, sino aplicada con normalidad.

Las Cortes franquistas, los Consejos del Reino, los gobernadores civiles, la policía política, los tribunales especiales… todo seguía ahí, operando como si el régimen solo hubiera sufrido un contratiempo biológico.

De hecho, lo verdaderamente relevante fue que el aparato del Estado vivió la muerte de Franco sin grandes sobresaltos. La transición no había empezado aún. Lo que se había activado era un mecanismo previsto por el propio dictador en vida para garantizar la continuidad tras su desaparición.

La sucesión estaba escrita desde 1969, cuando Franco designó a Juan Carlos como su heredero “a título de Rey”. Esa decisión se había tomado en las propias instituciones del régimen y bajo la tutela directa del dictador. El nuevo monarca llegaba al trono por legitimidad jurídica franquista, no por un proceso democrático.

El discurso de proclamación del Rey apostaba por la “modernización”, por el propósito de ser rey “de todos los españoles” y por una voluntad de cambio, pero esos matices convivían con una evidencia contundente:

Juan Carlos I heredaba no solo la Jefatura del Estado, sino también el marco legal que la sustentaba.

La pregunta que sobrevolaba aquellos días no era si España sería democrática, sino si el nuevo Rey optaría por, en primer lugar, la continuidad estricta, defendida por el llamado búnker, que veía en él la garantía de la supervivencia del régimen sin Franco. En segundo término, la reforma limitada, que aceptaba modernizar ciertos aspectos sin alterar el núcleo autoritario; o, finalmente, un cambio más profundo, que exigía desmantelar el sistema desde dentro y pactar con la oposición.

En los ministerios, en los cuarteles y en los pasillos de las instituciones, cada facción calculaba sus movimientos. La “apertura” era un concepto peligroso para algunos y demasiado ambiguo para otros. El Rey se movía en un tablero donde cada gesto era observado con lupa por los guardianes del régimen, especialmente en el Ejército.

Mientras el Estado se mantenía en su inmovilismo institucional, la sociedad española era otra muy distinta a la de 1939. La industrialización, la urbanización, la expansión educativa y la emergencia de una clase media habían transformado el país en términos sociales y culturales. Pero esa nueva España no tenía expresión política legal.

Los partidos estaban prohibidos, los sindicatos independientes también. Las asociaciones ciudadanas vivían en un limbo jurídico y la Iglesia, antaño aliada del régimen, comenzaba a alejarse. A la vez, el antifranquismo seguía en la clandestinidad, vigilado por una policía que continuaba actuando con métodos propios de una dictadura sin matices.

En ese sentido, es imposible afirmar que la democracia llegara en noviembre de 1975 porque las estructuras democráticas no existían, los derechos no estaban garantizados y la oposición no tenía aún espacio en el marco institucional.

El periodo que va del funeral de Franco a la coronación de Juan Carlos I fue una especie de tiempo detenido. No era ya franquismo pleno, pero tampoco era democracia. Era un terreno ambiguo, donde el Estado conservaba su forma autoritaria y la sociedad empujaba hacia un cambio que aún no tenía cauce.

España vivía un escenario de continuidades profundas: continuidad legal, continuidad institucional, continuidad represiva, continuidad administrativa. Tras la muerte del dictador, lo único que había cambiado era el rostro del jefe del Estado. Todo lo demás permanecía a la espera de que alguien decidiera si habría un segundo acto o un cambio de función.

Arias Navarro: la reforma imposible

Cuando Juan Carlos I asumió la Jefatura del Estado, decidió mantener a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Era una elección que buscaba tranquilidad y continuidad institucional, destinada a calmar a los sectores más conservadores del régimen y evitar cualquier gesto brusco que pudiera inquietar al Ejército o al llamado búnker. Sin embargo, esa continuidad pronto se reveló como un obstáculo: Arias Navarro encarnaba la imposibilidad de reformar el franquismo desde dentro sin romperlo. Representaba un poder atrapado entre un pasado que ya no podía sostenerse y un presente que exigía cambios que su propia formación política no le permitía implementar.

Arias Navarro era un hombre del franquismo en todas sus dimensiones, un servidor del régimen con décadas de experiencia en la administración, la policía y los tribunales del Estado. Su figura despertaba desconfianza entre la oposición y poca esperanza entre los reformistas moderados que aún ocupaban espacios dentro del sistema.

Gobernar España tras la muerte de Franco requería audacia y visión política; Arias no poseía ninguna de las dos. Se encontraba atrapado en un dilema imposible: no podía gobernar como si Franco aún viviera, porque el país hervía socialmente y las potencias europeas observaban con atención cualquier gesto conservador extremo, pero tampoco podía desmontar el régimen, porque su base de apoyo se lo impedía. El resultado fue un gobierno paralizado, incapaz de abrir espacios de libertad reales y, al mismo tiempo, demasiado débil para contener la presión social.

Ya en febrero de 1974, un año antes de la muerte del dictador, Arias había presentado lo que se conoció como el “espíritu del 12 de febrero”, un programa de apertura muy limitada que prometía reformas superficiales en el sistema asociativo y modernización institucional. Tras la muerte de Franco, trató de revivir ese espíritu, presentándolo como una hoja de ruta hacia una evolución ordenada. Pero la estrategia se mostró insuficiente desde el principio: la oposición democrática reclamaba ruptura, amnistía y libertades públicas, mientras que el ala dura del franquismo veía cualquier concesión como una traición. Cada intento de reformar el régimen encontraba resistencias que lo hacían inviable, y cada gesto de contención generaba descontento en la sociedad, que ya no respondía con temor a la represión como en décadas anteriores.

En esos meses, España se agitaba como nunca antes lo había hecho. Las huelgas obreras se multiplicaban, las manifestaciones estudiantiles y vecinales se volvían masivas, y los partidos y asociaciones clandestinas empezaban a organizarse con mayor eficacia. El gobierno, sin recursos políticos ni visión estratégica, intentaba contener esa presión recurriendo a métodos tradicionales de represión: detenciones, multas, intervención policial y vigilancia estricta. Pero esas medidas se volvían ineficaces en un país que había cambiado profundamente en su estructura social, económica y cultural. La sociedad exigía una transformación que el gobierno no podía ofrecer, y la tensión se acumulaba.

Arias Navarro se convirtió en el garante de un pasado que ya no quería sostenerse. El búnker, integrado por militares, falangistas puros y sectores conservadores de la oligarquía franquista, vigilaba cada movimiento con recelo y presión constante. Para ellos, su tarea era clara: asegurar que la muerte de Franco no abriera la puerta a cambios profundos. Pero la sociedad, las fuerzas políticas emergentes y la propia lógica del proceso de sucesión exigían justamente lo contrario: reformas reales, apertura institucional y legalización de la oposición. Arias se encontraba así en una situación paradójica: cualquier concesión era interpretada como debilidad, cualquier intento de reformar como traición.

Su inmovilismo, sumado a su falta de visión política, hizo evidente que la muerte del dictador no había inaugurado la democracia ni la modernización efectiva del Estado. Arias Navarro quedó atrapado en un tiempo detenido, donde el régimen seguía vivo en las estructuras pero moribundo en su capacidad de adaptación. La presión social crecía, la oposición clandestina se fortalecía y el Ejército permanecía alerta, temeroso de cambios que no podía controlar.

Cuando Juan Carlos decidió forzar su dimisión, quedó claro que Arias había cumplido un papel histórico: fue el último presidente que intentó salvar al franquismo desde dentro y, al mismo tiempo, el primero en demostrar que ya no podía salvarse. Su gobierno fue, en esencia, la confirmación de que la transición hacia la democracia no podía realizarse desde la continuidad autoritaria, sino que exigía un liderazgo capaz de desmontar el régimen sin provocar un colapso institucional.

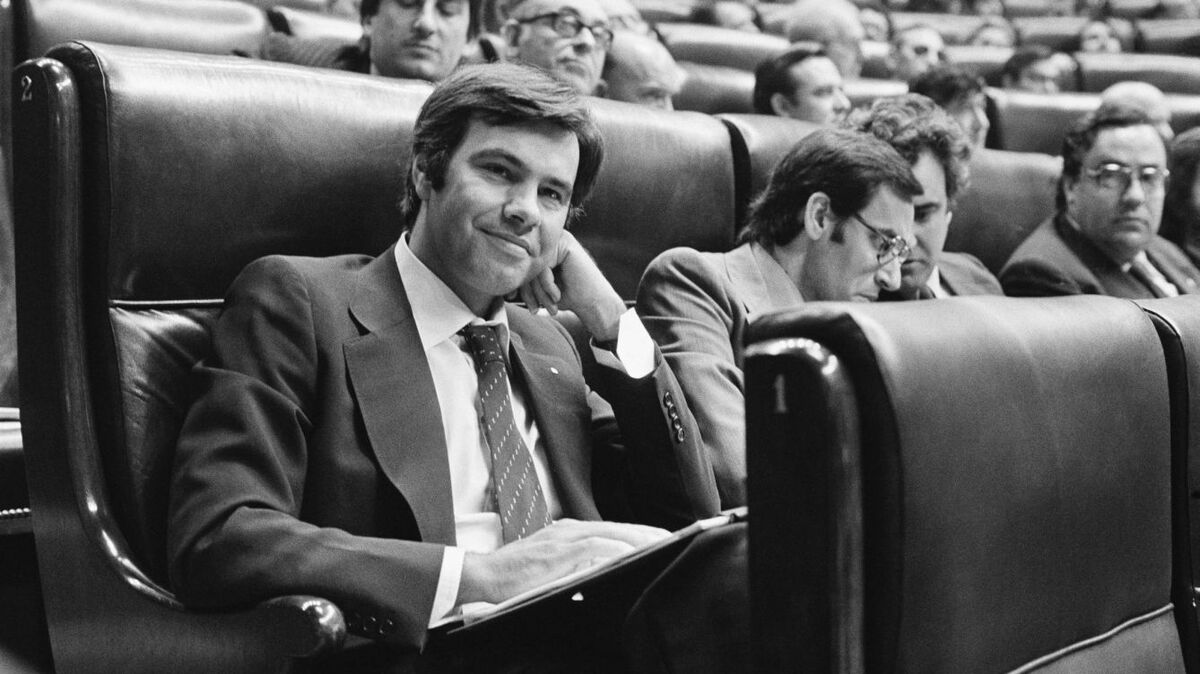

Adolfo Suárez: desmontar el régimen desde dentro

En julio de 1976, Juan Carlos I tomó la decisión que marcaría un punto de inflexión en la transición española: nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, un hombre cuya trayectoria política estaba profundamente ligada al franquismo, pero cuya visión y audacia eran inusuales dentro del aparato del régimen. Suárez no representaba una ruptura clara con el pasado; representaba, más bien, una estrategia delicada y audaz: desmantelar el franquismo utilizando las propias herramientas del franquismo, desmontar el régimen desde dentro sin provocar un choque frontal que pudiera derivar en inestabilidad o en reacción militar. Su llegada al poder fue la demostración de que la democracia no podía imponerse por decreto ni por sustitución de nombres, sino que debía construirse mediante un proceso político cuidadosamente negociado y planificado.

Suárez comprendió rápidamente que la situación era extremadamente compleja. El país aún estaba gobernado por leyes y estructuras del franquismo, la policía política seguía operativa, los tribunales especiales permanecían vigentes y el Ejército vigilaba cada movimiento con desconfianza. La oposición democrática, que había mantenido décadas de clandestinidad, comenzaba a organizarse, pero aún carecía de canales legales plenos para participar en la política. En ese escenario, cualquier paso en falso podía poner en riesgo todo el proceso: un gesto demasiado audaz podía provocar un golpe militar o un enfrentamiento con los sectores duros del régimen; un gesto demasiado tibio podía deslegitimar al Gobierno ante la sociedad y la oposición.

La estrategia de Suárez se basó en un principio fundamental: el cambio debía ser legal, gradual y pactado, pero irreversible en su lógica interna. Para ello, eligió maniobrar dentro del marco jurídico del régimen, utilizando su conocimiento del aparato estatal y su habilidad política para transformar las instituciones sin derribarlas violentamente. Su primer objetivo fue preparar el terreno para la Ley para la Reforma Política, concebida como un mecanismo para que las propias Cortes franquistas aprobaran, voluntariamente, su propia desaparición. Este enfoque era audaz, casi paradójico: el régimen legalmente existente debía votar la normativa que permitiría su transformación en un sistema democrático.

El trabajo de Suárez también consistió en tejer alianzas cuidadosamente calibradas. Debía ganarse la confianza de los militares, quienes permanecían vigilantes ante cualquier signo de debilidad, y al mismo tiempo debía incluir a la oposición, ofreciéndole garantías de que la reforma no sería un artificio vacío. Cada decisión implicaba equilibrar intereses encontrados, anticipar resistencias internas y gestionar expectativas externas. Suárez entendía que el proceso no podía depender solo de la legalidad formal: debía generar credibilidad política y confianza social, elementos que eran esenciales para que la transición fuera viable.

Durante esos meses, Suárez impulsó una serie de medidas que, en apariencia, eran modestas, pero que tenían un significado simbólico y estratégico profundo: inició contactos discretos con líderes de la oposición, promovió la amnistía de presos políticos, permitió ciertos espacios de expresión social y política, y empezó a desmontar el control absoluto del Estado sobre la vida pública. Cada uno de estos pasos fue cuidadosamente calibrado para no generar alarma en los sectores inmovilistas y al mismo tiempo enviar señales inequívocas a la sociedad de que la apertura era real y irreversible.

El nombramiento de Suárez también transformó la percepción internacional de España. Los gobiernos europeos, que hasta entonces habían seguido con cautela los acontecimientos, comenzaron a ver en él a un interlocutor capaz de guiar la transición de manera estable. Su estrategia de cambio desde dentro del sistema franquista ofrecía una solución inédita: garantizar la estabilidad política, preservar el Estado y abrir la puerta a la democracia sin rupturas violentas ni conflictos institucionales que pudieran arrastrar al país al caos.

La llegada de Suárez demostró que la transición española no fue el resultado de la muerte de Franco ni de la sucesión del Rey, sino de un proceso estratégico, profundamente político y cuidadosamente ejecutado. La democracia aún no existía plenamente, pero la maquinaria del régimen comenzaba a transformarse desde adentro. Suárez había puesto en marcha un método que requería paciencia, habilidad y audacia: desmontar un régimen autoritario con sus propias leyes y con la cooperación tácita de quienes lo habían sostenido durante décadas, para abrir finalmente un camino hacia un sistema democrático que, aunque incompleto en sus primeros pasos, se encontraba ya en construcción.

El régimen votó su propia disolución

La Ley para la Reforma Política representa el punto culminante de un proceso cuidadosamente planificado por Adolfo Suárez y su equipo: la primera herramienta jurídica que permitiría a España dejar atrás el franquismo sin derramamiento de sangre ni enfrentamientos abiertos con los sectores inmovilistas del régimen. Lo extraordinario de esta ley no estaba en su contenido técnico, aunque fue innovadora en términos legales, sino en su paradoja histórica: las instituciones del franquismo votaban, de manera consciente, su propia desaparición. Era un acto de autoliquidación regulada, una reforma desde dentro, concebida para que la transición se produjera en términos de legalidad y estabilidad institucional.

El proceso comenzó con un cálculo político minucioso. Las Cortes franquistas, todavía compuestas por procuradores designados según los principios de la dictadura, tenían que aprobar una norma que transformara radicalmente el sistema que representaban. Suárez comprendió que la única manera de asegurar el éxito era presentar la ley como un mecanismo que ofreciera continuidad formal, garantizando a los conservadores que la reforma no significaría un colapso del Estado ni una purga inmediata de sus miembros. De este modo, la aprobación del texto fue posible gracias a un delicado equilibrio: permitía el cambio, pero sin amenazar directamente a quienes aún detentaban poder.

La redacción de la ley, a cargo de Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, fue un ejemplo de ingenio jurídico y política de alto riesgo. La norma establecía la legalidad de la elección de nuevas instituciones, la convocatoria de elecciones libres y la habilitación de un marco legal para partidos políticos y sindicatos. Cada palabra fue calibrada para ofrecer garantías a los inmovilistas, pero al mismo tiempo abrir la puerta a la pluralidad democrática. Era una ley de transición que, más que romper de manera abrupta con el pasado, transformaba el régimen paso a paso, asegurando que las estructuras básicas del Estado continuaran funcionando mientras se construía un sistema nuevo.

El apoyo a la ley dentro de las Cortes no fue un trámite automático. Las fuerzas conservadoras evaluaban con desconfianza cada giro del proceso. La presión del Rey y del presidente Suárez, combinada con la evidencia de que la sociedad española estaba movilizada y que la presión internacional sobre la apertura política era creciente, terminó inclinando la balanza. Cuando la votación se realizó, los procuradores franquistas aprobaron la ley, conscientes de que estaban respaldando una reforma que, en la práctica, pondría fin a su monopolio sobre el poder. Era la primera vez en la historia reciente de España que un régimen autoritario utilizaba sus propias instituciones para legislar su obsolescencia.

El paso decisivo, sin embargo, no fue solo interno. El referéndum convocado para el 15 de diciembre de 1976 convirtió la reforma en un acto de soberanía popular. Aunque todavía existían restricciones y limitaciones en la libertad política, la participación ciudadana fue masiva y el apoyo al “sí” abrumador. Este acto vinculante de la sociedad española transformó lo que había sido una maniobra legal y política en una legitimidad democrática tangible, aunque incipiente, que marcó el inicio de un verdadero proceso de transición. La Ley para la Reforma Política no creó inmediatamente la democracia, pero sí estableció las condiciones legales, políticas y simbólicas para que ésta pudiera desarrollarse.

El proceso de reforma fue, además, una demostración de que la democracia no llega automáticamente con la muerte de un dictador. España, al igual que otras transiciones históricas, necesitó de actores estratégicos capaces de maniobrar dentro de las estructuras existentes, de un liderazgo decidido a negociar con todos los sectores implicados y de una sociedad dispuesta a aceptar cambios graduales sin perder de vista la meta final. La Ley para la Reforma Política consolidó esa lección: la transición democrática no se produce por la ausencia del poder autoritario, sino por la transformación de sus mecanismos desde adentro, con participación y consentimiento social.

En definitiva, la aprobación de la Ley y su confirmación en referéndum demostraron que la democracia española no nació el 20 de noviembre de 1975, sino que fue el resultado de un proceso deliberado, pactado y estratégico que abrió la puerta a libertades políticas, elecciones libres y pluralidad, estableciendo así la base sobre la que se construiría la Constitución de 1978 y el sistema democrático que conocemos hoy. La muerte de Franco había sido solo el punto de partida; la verdadera transición comenzó con la ley que permitió al régimen franquista legislar su propia disolución.

En consecuencia, afirmar que la democracia llegó a España el 20 de noviembre de 1975 es un error de perspectiva histórica. Ese día fue el punto de partida de un camino largo y complejo. La verdadera democracia comenzó a gestarse cuando se abrieron canales legales para la participación ciudadana, cuando las instituciones franquistas aceptaron su propia transformación y cuando la sociedad española pudo expresar su voluntad en un marco regulado. Ese proceso, aunque exitoso en términos históricos, nunca fue lineal ni completo; estuvo siempre mediado por pactos, negociaciones y compromisos entre actores con intereses muchas veces enfrentados.

La democracia española nació así, de manera gradual, cuidadosamente negociada y siempre inacabada, mucho después del 20 de noviembre de 1975.