La cumbre celebrada en Belém llegaba con expectativas altas: un Brasil que quería recuperar protagonismo internacional, una Amazonia presentada como emblema planetario y un presidente que había bautizado la reunión como la “COP de la verdad”. El resultado final es más sobrio: el texto evita nombrar lo esencial —la salida ordenada de los combustibles fósiles—, mantiene casi intacta la arquitectura de la financiación pactada en la cita anterior y se apoya en una mezcla de hojas de ruta voluntarias y fondos todavía incipientes. El contraste entre el escenario y el contenido es difícil de ignorar.

Una escenografía poderosa con un texto débil

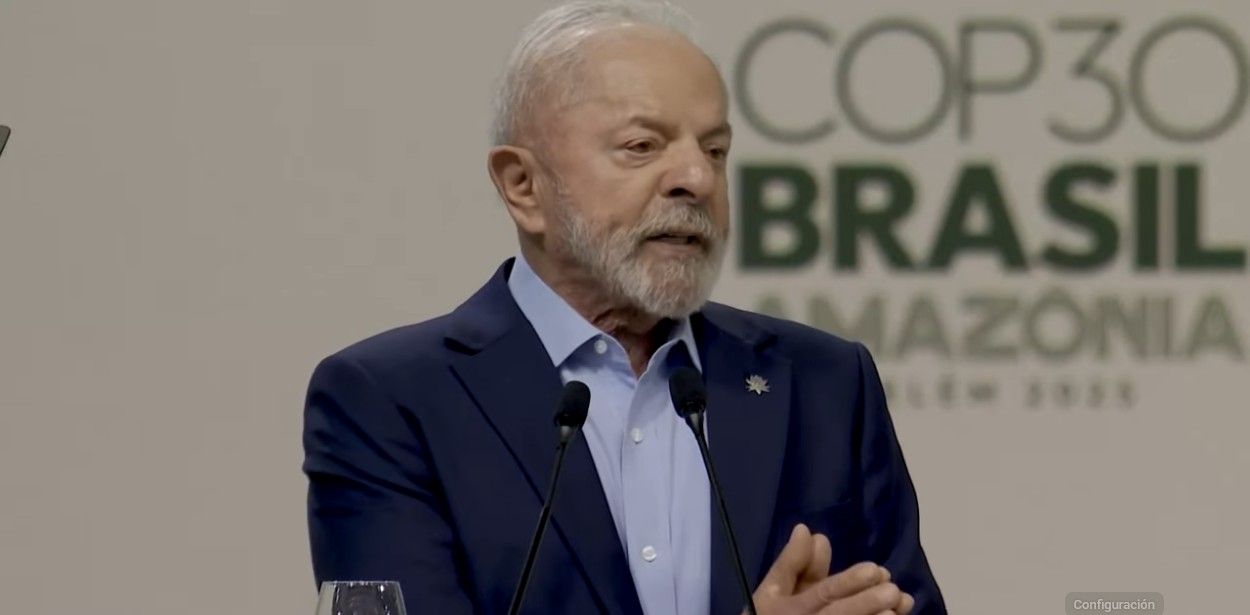

El diseño político de la cumbre estaba claro desde el principio. Brasil buscaba proyectarse como potencia climática responsable, después de años de descrédito por la deforestación desbocada. La elección de Belém, en el corazón amazónico, pretendía enviar un mensaje inequívoco: el país que alberga la mayor selva tropical del mundo se disponía a liderar la transición.

La letra final del acuerdo no acompaña esa puesta en escena. La referencia a la reducción de combustibles fósiles queda relegada a una hoja de ruta paralela, fuera del texto central, por la resistencia de los grandes productores de petróleo y gas. El documento oficial se queda en fórmulas genéricas sobre acelerar la acción climática, sin fijar plazos ni trayectorias claras de abandono de esas energías. Mucha geografía simbólica, poca decisión vinculante.

En financiación, la situación es similar. Se consolida el objetivo de movilizar 300.000 millones de dólares anuales para países en desarrollo dentro de un marco más amplio hasta 1,3 billones en 2035, pero se mantiene la ambigüedad sobre cuánto será dinero público y cuánto dependerá del sector privado. La expresión más repetida en los pasillos ha sido “financiación reciclada”. Lo que se presentó como cifra nueva es, en realidad, un reenvío de compromisos ya conocidos, sin detalle sobre mecanismos, calendarios ni condicionalidades.

El capítulo de los compromisos nacionales de reducción de emisiones tampoco arroja un cambio de escala. Apenas algo más de un centenar de países han registrado metas reforzadas con horizonte 2035. Todos debían haberlo hecho meses antes. La brecha entre lo que se necesita para mantener vivo el objetivo de 1,5 ºC y lo que realmente se promete sigue siendo considerable. El lanzamiento de un “acelerador de implementación” a dos años vista es una forma elegante de admitir que la política no ha llegado a tiempo.

La Amazonia como advertencia, no solo como escenario

La presencia de la Amazonia en esta cumbre ha servido, sobre todo, para constatar el desfase entre discurso y realidad. Brasil exhibe con razón la reducción reciente de la deforestación, producto de una política de vigilancia más estricta y de cierta recuperación institucional. Pero los incendios, las sequías prolongadas, las inundaciones extremas y el deterioro de los modos de vida de las comunidades locales muestran hasta qué punto la región está ya en una fase crítica.

En este contexto, la creación y promoción de nuevas iniciativas financieras para los bosques tropicales introduce un elemento novedoso. El diseño de fondos permanentes destinados a recompensar la conservación tiene potencial, siempre que se dote de gobernanza robusta, criterios de transparencia y participación real de las poblaciones que viven en esos territorios. Sin embargo, a la luz del texto final de la COP30, da la impresión de que esos instrumentos se han utilizado más como prueba de buena voluntad que como parte de una estrategia coherente de transformación.

Hay un aspecto que atraviesa todo el debate y rara vez ocupa los titulares: quién soporta los costos de la inacción y quién se beneficia de la continuidad del modelo. Las comunidades que viven en la Amazonia, en las zonas costeras bajas, en barrios sin infraestructuras básicas, aparecen en los discursos como sujetos a proteger, pero apenas tienen presencia en los espacios donde se adopten decisiones. La asimetría de poder es evidente, también en una cumbre que se reivindica inclusiva.

Que se hable de justicia climática mientras se firman acuerdos que siguen aplazando lo sustancial forma parte de esa ironía discreta que recorre la política internacional: se reconoce el problema, se dramatizan los impactos, se escuchan testimonios, pero los puntos que harían realmente oneroso seguir como hasta ahora quedan cuidadosamente suavizados en la redacción.

Las ausencias que pesan más que el propio texto

La COP30 no pasa a la historia por lo que incorpora, sino por lo que deja fuera o diluye. La retirada de una referencia explícita a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles confirma que, a día de hoy, el sistema multilateral sigue atrapado entre la urgencia científica y la fuerza de los intereses energéticos. Los petroestados han demostrado que mantienen capacidad para imponer líneas rojas, incluso en una cumbre celebrada en una región que ya está sufriendo de manera directa los efectos del calentamiento.

También llama la atención la falta de mecanismos claros para hacer exigibles las promesas. La arquitectura de la cumbre descansa sobre la voluntariedad, tanto en las metas nacionales como en la aportación financiera. Esa voluntariedad ha demostrado ser insuficiente durante tres décadas, pero sigue siendo el eje del sistema. No hay sanciones por no actualizar los planes, ni por no cumplirlos, ni por no aportar lo prometido a los fondos. Y esa ausencia de consecuencias refuerza la sensación de que el coste de no actuar sigue siendo asumible para quienes toman las decisiones.

El resultado es un acuerdo que permite a muchos gobiernos presentarse como comprometidos sin modificar en profundidad sus trayectorias productivas ni sus modelos fiscales. Se acepta el lenguaje de la transición, pero no se tocan seriamente los incentivos que mantienen el peso de los combustibles fósiles o bloquean alternativas más equitativas.

En paralelo, la dimensión social del cambio climático —qué trabajos desaparecen, quién carga con las nuevas vulnerabilidades, cómo afectan las crisis climáticas a quienes ya están en condiciones más frágiles— apenas se recoge en un puñado de consideraciones generales. La promesa de que la transición será justa queda, de nuevo, en la categoría de enunciado.

La COP de Belém termina, así, atrapada en sus propias contradicciones. Ha servido para devolver a Brasil al centro de la conversación climática, para recordar la centralidad de la Amazonia y para reiterar la urgencia de actuar. Pero el texto que acompaña esas declaraciones no altera las fuerzas de fondo ni cambia de manera significativa las obligaciones de quienes más responsabilidad tienen en la crisis.

El contraste entre las expectativas y el resultado no sorprende ya a nadie en el circuito de las cumbres, y quizá ahí reside uno de los problemas: la normalización de los acuerdos de mínimos como única salida posible.