Cuando el antropólogo francés Louis Dumont estudió el sistema indio de castas (Homo Hierarchicus), percibió de forma nítida que su persistencia milenaria no se debía a ninguna forma de coerción, sino a un ordenamiento sociocultural que presentaba las desigualdades como parte de un orden cósmico fundamentado en la religión. La idea es que cada persona nace en una casta determinada como resultado de su karma (acciones en vidas anteriores), y debe cumplir con su dharma (deber) en la vida presente. De esta forma, las jerarquías no se ven como una imposición social, sino como una manifestación del orden universal.

Lo sagrado legitima lo terrenal. En su Teoría de la reproducción, Bourdieu y Passeron llamaron la atención sobre un fenómeno análogo, aun cuando fuera diferente en su forma porque Francia e India son países muy distintos. Ambos sociólogos -que estudiaron minuciosamente el sistema educativo francés- señalaron que lo que se considera “saber legítimo” en la escuela no es universal, sino que responde a los valores de la clase dominante. Son ideas que se imponen como si fueran neutras, pero en realidad excluyen otras formas de conocimiento. Lo denominaron “violencia simbólica” porque consideraron que la escuela ejerce una forma de dominación sutil, imponiendo normas y valores sin que los estudiantes lo perciban así.

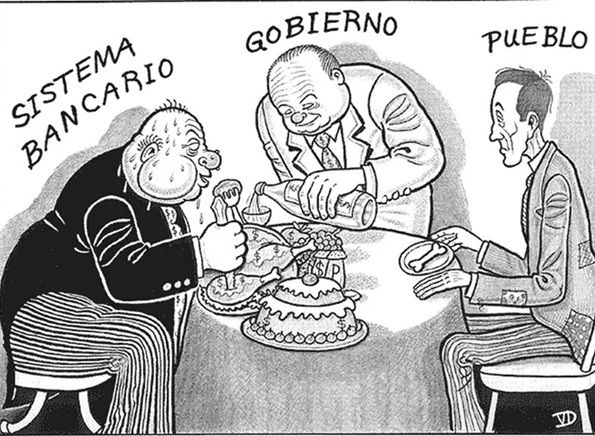

Esto se hace a través de la autoridad pedagógica, que legitima el conocimiento dominante como el único válido. Se naturalizan cosas que deberían ser objeto de debate, pero no son cuestionadas. En todas las sociedades, las élites institucionalizan determinadas prácticas que, al ser rutinizadas y naturalizadas, contribuyen a la legitimación de la desigualdad. Esta legitimación no se impone por la fuerza, sino que opera a través de símbolos, discursos, instituciones y rituales culturales que presentan lo injusto como justo, lo arbitrario como necesario, y lo desigual como parte del orden natural; por eso hablamos de legitimación simbólica.

La aceptación simbólica de la injusticia impide la formación de una masa crítica, permite que el sistema se mantenga estable —aunque sea desigual— y evita su colapso por conflicto interno grave. Tal colapso solo sería posible en un contexto de libertad y pensamiento crítico, capaz de articular una respuesta contra las estructuras injustas. Lo simbólico es sistémico porque no opera de forma aislada ni anecdótica, sino como componente estructural de los sistemas sociales.

En la misma línea, los ministros de Israel están justificando el genocidio en Gaza con argumentos religiosos que convierten su violencia en mandato divino. Esta instrumentalización del discurso veterotestamentario -donde la conquista, el exterminio y la expulsión se presentan como actos sagrados- configura una forma particularmente brutal de legitimación simbólica. Al invocar la Biblia como fuente de autoridad política, se deshumaniza al pueblo palestino y se facilita su exterminio sin culpa moral. Esta teología política no solo vulnera el Derecho Internacional Humanitario, sino que destruye los fundamentos éticos sobre los que debería construirse la convivencia entre los pueblos.

En la segunda mitad del siglo XX, el movimiento neoliberal articuló una estrategia similar en el ámbito académico con el objetivo de alcanzar el máximo prestigio intelectual para que su voz fuera la única en ser escuchada. Mediante la financiación de estudios y análisis subvencionados, el neoliberalismo se fue apropiando del discurso oficial y “experto” en todos los foros de la economía, hasta convertirlo en dominante. Los informes económicos más publicitados por los grandes medios, repletos de periodistas afines al neoliberalismo, son aquellos que promueven una disminución del tamaño del Estado y un aumento del papel de las grandes empresas en la economía. Además, el neoliberalismo ha colocado a sus defensores en los principales laboratorios de ideas y en los ministerios clave de los países occidentales: economía, hacienda, obras públicas, etcétera. Una vez conseguida la supremacía intelectual, el neoliberalismo tan solo ha de esperar a que su discurso penetre en todos los espacios sociales hasta que sea aceptado por todos como algo incuestionable

Estas narrativas nos son familiares. En España, llevamos décadas viendo como los medios de comunicación -generosamente financiados por la banca- presentan a José María Aznar y Felipe González, en esencia dos defensores del desmantelamiento de las políticas públicas, del orden neoliberal y del nefasto sistema bancario consagrado en el Tratado de Maastricht, como responsables “hombres de Estado”. Incluso ellos mismos se ofenden cuando alguien cuestiona sus postulados porque consideran que todas sus decisiones de gobierno fueron infalibles. Pero tenemos derecho a imaginar otra España: una nación socialdemócrata alejada de la visión derechista e incluso reaccionaria de Aznar y González.

El problema es que por cada mensaje socialdemócrata que aparece en los medios, surgen decenas que exaltan el neoliberalismo y ridiculizan y tachan de imposibles las ideas que promueven la igualdad y la justicia social. Todas las sociedades presentan el orden social -generalmente basado en formas de desigualdad- como orden “natural”, y lo mismo sucede para justificar la explotación de unas naciones sobre otras. Los datos son inequívocos: la desigualdad se mantiene cuando se justifica de forma simbólica, mientras que comienza a desaparecer si el sistema de representación no es eficaz.

Los recientes incendios en España son un ejemplo revelador para ilustrar estas ideas, puesto que Aznar y González siempre han defendido la disminución del tamaño del Estado como condición indispensable para el progreso. Durante sus gobiernos, se produjo un bombardeo constante de frases por parte de sus ministros, medios de comunicación afines y buena parte del ámbito universitario e intelectual, que repetían una y otra vez que “lo privado funciona mejor que lo público”, “los impuestos frenan la productividad”, “la ausencia de regulación atrae la inversión extranjera” y “el Estado no puede ser tan grande porque es un despilfarro que pagamos entre todos”.

Lo que promueve el poder político en alianza con el académico tiene grandes posibilidades de convertirse en verdad incuestionable, aunque no esté respaldada por la evidencia empírica. El lenguaje moldea nuestra percepción de la realidad. En los veintidós años de gobiernos de Aznar y González, el discurso socialdemócrata fue convenientemente arrinconado, y sin narrativa ni presencia en los espacios de interacción ninguna alternativa ideológica puede crecer hasta llegar a consolidarse. Lo que no se nombra no existe y lo que se repite hasta la saciedad se convierte en dogma.

Los ciudadanos aceptan que el fuego haya arrasado cientos de miles de hectáreas porque “entienden” que el Estado no puede hacerse cargo de todo. Y el mismo proceso de pensamiento nos lleva a aceptar las bajadas de impuestos, los desahucios, la desigualdad social, la brecha salarial entre hombres y mujeres, los alquileres abusivos, el desmesurado precio de la vivienda, los bajos sueldos, la progresiva descapitalización de la educación, la ciencia y la sanidad, la ausencia de regulación para las grandes empresas, el exponencial aumento de la inversión en armas y un sinfín de injusticias que vemos legitimadas desde la infancia. Esta reiteración discursiva, apoyada por figuras con autoridad institucional y académica, configura el “sentido común colectivo” y opera como un dispositivo de poder simbólico que impone una visión “legítima” del mundo. La visión neoliberal.

Otro caso emblemático es la propia historia de Estados Unidos, profundamente marcada por la ética calvinista, una corriente religiosa que encontró en el norte de América un terreno fértil para arraigar y transformarse en ideología política. Su influencia no solo moldeó la moral individual, sino que también contribuyó a justificar estructuras sociales desiguales bajo la apariencia del mérito y la virtud.

El calvinismo, con su doctrina de la predestinación, defendía la idea de que algunas personas estaban destinadas por Dios a la salvación. Aunque esta visión pertenecía al ámbito teológico, en la práctica se tradujo en una ética del trabajo rigurosa que terminó impregnando la vida social y cultural; el éxito económico pasó a interpretarse como una señal de estar entre los elegidos. Así, prosperar no solo era deseable, sino señal de estar bendecido por Dios.

En consecuencia, la pobreza dejó de ser considerada como una cuestión estructural y un problema social, y pasó a verse como una tara personal acompañada de otras lacras morales inherentes al individuo pobre. En la sociedad estadounidense, la lógica calvinista ha reforzado la idea de que cada persona es responsable de su destino. Debido a ello, las políticas sociales, los impuestos redistributivos o los programas de ayuda suelen enfrentarse a una fuerte resistencia cultural, alimentada por la creencia de que intervenir en el orden económico es interferir en el mérito (que solo Dios premia).

Toda esta formidable amalgama religiosa, cultural y social, construida a través de los siglos, ha potenciado la idea del Estado como un ente cuasi maligno. El papel de Estados Unidos como superpotencia hizo el resto para imponer el neoliberalismo anglosajón por el planeta porque, como ha ocurrido con la expansión de todas las potencias a lo largo de la historia, el gigante norteamericano no solo exporta productos y excedentes económicos, sino también valores/contravalores, narrativas y estilos de vida. Otros movimientos protestantes, como el evangélico, han contribuido también, a través de su formulación simplista y manipuladora de la “teología de la prosperidad”, a la consolidación de estas ideas que sitúan el dinero -y no al ser humano- en el centro de sus prioridades.