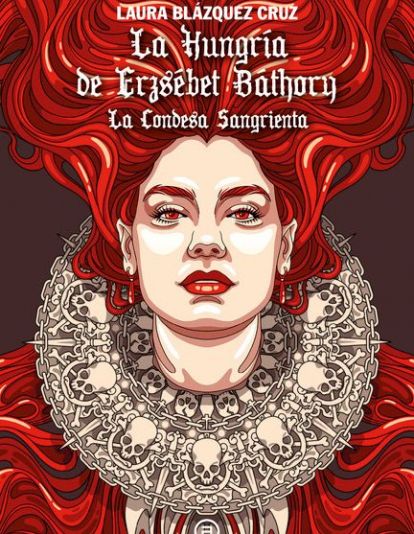

El mal y todo lo relacionado con él atrae la atención de esta doctora en Lenguas y culturas y docente en la Universidad de Jaén. Su investigación pivota en torno a la monstruosidad y las manifestaciones de lo teratológico en la cultura popular desde los ámbitos psicológico, ontológico y el representativo en las distintas artes, así como con relación al cuerpo como campo de batalla en el que confluyen la política, lo biológico y la tecnología. En La Hungría de Erzsébet Báthory. La Condesa Sangrienta (Akal) nos adentra en la personalidad de un personaje histórico apasionante que vivió en la Hungría de los siglos XVI y XVII, y que arrastra la imagen de una asesina en serie despiadada y cruel. Las preguntas se acumulan para esta experta en la monstruosidad. ¿Era un ser malévolo y perverso que mató a 600 víctimas vírgenes? ¿Se bañaba en su sangre para rejuvenecer su cuerpo? ¿O fue, en realidad, una víctima de las intrigas políticas de su época? Laura Blázquez Cruz intenta desvelarlas todas al detalle en este apasionante libro, que en sí mismo es un objeto maravillosamente monstruoso y bello.

Este libro en sí, físicamente, es ya toda una monstruosa maravilla. ¿No cree?

Sí, absolutamente. Desde el inicio AKAL y yo tuvimos claro que La Hungría de Erzsébet Báthory debía ser un objeto atractivo no solo por su contenido, sino también por su presencia física. Al adentrarme en el mito de la condesa y en toda la producción cultural que se ha tejido a su alrededor, comprendí que esa riqueza visual y simbólica debía reflejarse también en el libro mismo. En ese sentido, el trabajo del diseñador Tavo Montañez ha sido verdaderamente excepcional: la portada, la contraportada y el interior de la cubierta son, cada uno, pequeñas obras que dialogan con el texto y que no hubo que retocar o modificar, el primer boceto de Tavo ya plasmaba lo que queríamos trasmitir a la perfección.

La idea de la portada, en particular, giraba en torno a la mirada: mirar a la condesa desde otros puntos de vista, pero también permitir que ella nos mire de vuelta. No queríamos recurrir al tradicional retrato de Báthory que todos conocemos, con su imagen fija y estereotipada; buscábamos algo que transmitiera otra perspectiva, más activa y reflexiva. Esa interpelación visual —esa condesa que observa, asertiva y dotada de “voz”— sintetiza muy bien la intención del estudio: recuperar a Erzsébet no solo como mito o monstruo, sino como figura compleja, capaz de devolver la mirada.

“En cierto modo, la condesa se convierte en un ejemplo de la posverdad: una figura histórica cuya identidad ha sido moldeada por narrativas cambiantes, más preocupadas por el impacto simbólico que por la verdad”

¿Por qué ha decidido poner el foco en este personaje histórico tan enigmático?

La decisión surgió a partir de mi línea de investigación académica en los Monster Studies y, en particular, en la dualidad de la figura del monstruo. Me interesa profundamente entender que lo esencial no es solo el monstruo en sí —su forma, sus características o su “anomalía”—, sino quién lo construye, quién lo define como tal. Esa dimensión relacional, ese carácter dual de lo teratológico, siempre depende del punto de vista desde el que se mire.

En el caso de Erzsébet Báthory, esa tensión resulta especialmente reveladora. Gran parte de la producción cultural que ha llegado hasta nosotros —y que pretende explicar o justificar a esta figura a menudo etiquetada como “psicópata”— se basa en mitos, exageraciones y fuentes poco o nada fiables. Me interesaba, por tanto, rastrear el origen de esa información, distinguir entre lo legendario y lo documental, y analizar cómo se ha ido configurando su imagen a lo largo del tiempo. En cierto modo, la condesa se convierte en un ejemplo de la posverdad: una figura histórica cuya identidad ha sido moldeada por narrativas cambiantes, más preocupadas por el impacto simbólico que por la verdad.

La monstruosidad en sus más diversas variantes guía sus estudios científicos. ¿Qué aporta Báthory a este campo de investigación tan apasionante?

Precisamente, Erzsébet Báthory constituye un ejemplo de cómo se construye un monstruo. Su figura me ha permitido explorar no solo la idea de la monstruosidad física o simbólica que se le atribuye —en este caso, vinculada a lo gerontológico, al rechazo de la vejez y la decadencia corporal—, sino también los mecanismos socioculturales a través de los cuales una comunidad, un momento histórico o incluso un imaginario colectivo deciden quién encarna lo monstruoso.

Báthory me ha permitido analizar cómo los receptores, el público y su contexto sociohistórico han participado activamente en la construcción de esta figura. No se trata solo de una mujer que deviene monstruo, sino de un proceso de monstruificación, una operación narrativa y simbólica que revela mucho más sobre quienes la inventan y la perpetúan que sobre ella misma. En ese sentido, estudiar a Báthory es estudiar los engranajes culturales de la monstruosidad, su dimensión política, moral y estética.

“No se trata solo de una mujer que deviene monstruo, sino de un proceso de monstruificación, una operación narrativa y simbólica que revela mucho más sobre quienes la inventan y la perpetúan que sobre ella misma”

¿Quién fue realmente Erzsébet Báthory?

Los datos objetivos que manejamos son que Erzsébet Báthory fue una noble húngara nacida en 1560 en Nyírbátor, perteneciente a una de las familias más poderosas de la región, los Báthory, cuyas dos ramas —Somlyó y Ecsed— se unieron tras siglos de linaje con el matrimonio de sus padres. Contrajo matrimonio con Ferenc Nádasdy, conocido como “el Caballero Negro de Hungría”, destacado en las guerras contra el Imperio Otomano. Tras enviudar, Báthory administró con habilidad sus dominios, algo excepcional para una mujer de su tiempo. Fue acusada de tortura y asesinato, y recluida en uno de sus castillos hasta su muerte.

¿Tuvo más de ser perverso que de víctima de su época, o ambas cosas a la vez?

Es difícil dar una respuesta definitiva. La figura de Erzsébet Báthory se mueve en una zona de ambigüedad histórica, donde mito y realidad se entrelazan. No existen datos concluyentes sobre el número real de víctimas ni sobre la veracidad de muchas de las acusaciones presentadas en su juicio. Lo que sí parece claro es que hubo intereses políticos y económicos en juego: una mujer viuda, poderosa y con amplias propiedades resultaba incómoda en su contexto. Quizás hubo en ella algo de crueldad, quizás fue también víctima de su tiempo, o ambas cosas a la vez.

¿Cómo era aquella Hungría de los siglos XVI y XVII en la que creció esta condesa que la leyenda dice que mató a 600 jóvenes vírgenes para bañarse en su sangre para rejuvenecer su cuerpo?

Aquella Hungría era un territorio fragmentado y convulso, dividido entre el Reino de Hungría bajo control Habsburgo, el Principado de Transilvania y las zonas ocupadas por el Imperio Otomano. Era una sociedad profundamente jerárquica, donde la nobleza gozaba de amplios poderes sobre sus dominios, mientras que la guerra, las epidemias y la pobreza marcaban la vida de la mayoría. En ese contexto, una mujer como Erzsébet Báthory —noble, rica y viuda de un prestigioso militar— tenía un papel inusual y visible, lo que facilitó que los rumores y las leyendas sobre su supuesta crueldad se propagaran, mezclando miedo, misoginia y tensiones políticas en la construcción de su mito.

¿Cuál es el dato histórico contrastado y verificado que más le ha sorprendido en el estudio de este personaje apasionante?

Es difícil elegir uno, no obstante, una de las cosas que más me sorprendió durante el estudio fue el número tan variable de víctimas que se le atribuye según la fuente. Algunas hablan de cientos, otras de decenas, pero lo cierto es que no existe una lista oficial con nombres y apellidos de las supuestas víctimas. Lo realmente verificable aquí es lo inconcluso de los relatos en torno a la condesa, lo que evidencia cómo su figura ha sido moldeada más por la leyenda y la especulación que por datos históricos confirmados, y refleja la dificultad de separar mito y realidad en su caso.

¿Cómo ha tratado el mundo del arte en general (cine, cómic…) a Erzsébet Báthory? ¿El personaje ha ensombrecido a la persona?

Sí, sin duda, el personaje ha ensombrecido a la persona histórica. El mundo del arte se ha encargado de retratar a Erzsébet Báthory bajo una aureola de hipersexualidad y violencia extrema, mezclando lo erótico con lo gore. La mayoría de las representaciones no solo exageran su crueldad, sino que refuerzan la dimensión más “animal” del ser humano, centrando la atención en la monstruosidad y el mito en lugar de en la mujer real detrás de la leyenda.