No saben lo que se pierden si aún no han tenido el placer de conocer a Juan Miguel Garrido Peña (Sevilla, 1960) en persona. Imaginen entonces si además empiezan a descubrir, como regalo adicional, a un poeta mayúsculo, sensible, de un humanismo contagioso, cercano y emocionante, con el que resulta muy difícil no sentirse identificado en su deambular de tortuga, pero con una mirada siempre atenta, por los rincones de la memoria, del calor del hogar familiar y de una realidad que no siempre es la deseada pero que ofrece en todo momento oportunidades para luchar por otra mucho mejor. Sus poemas son pequeñas obras de precisión que, como la pastilla de la tensión arterial, surten un efecto inmediato en el corazón. Exquisitas píldoras que se disfrutan como un ansiolítico debajo de la lengua tras un ataque de pánico. En definitiva, he aquí a todo un Poeta. Mayúsculo.

¿Cómo es el ritmo de la tortuga? ¿Por qué este título para este poemario?

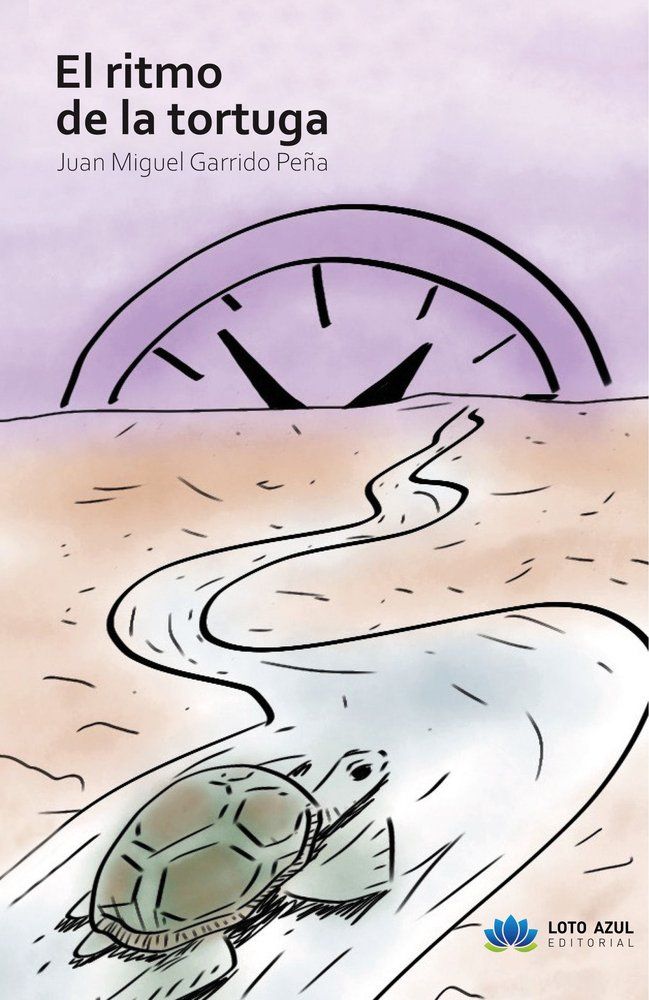

En realidad, el título del libro es también el de uno de los poemas. Lo elegí porque pienso que encierra, de forma sencilla pero precisa, el espíritu de lo que quiero transmitir. Vivimos apurados. Demasiado. Vamos de una cosa a otra con la sensación constante de estar llegando tarde, de no alcanzar, de no terminar nunca. Siempre hay algo pendiente, algo más por hacer. Y en esa carrera sin pausa, muchas veces dejamos de mirar, de notar lo que tenemos cerca. Pasamos por alto los detalles, los gestos mínimos, las pequeñas cosas que, en el fondo, son las que dan forma a la vida. Ese poema —y, en cierto modo, todo el libro— nace de una necesidad: la de frenar, la de volver a mirar, la de recuperar el ritmo natural de las cosas. A veces pienso que deberíamos aprender de las tortugas: moverse con lentitud, con conciencia, prestando atención al entorno, sin prisa. Tal vez ese ritmo pausado no sea solo una metáfora, sino una forma posible —y urgente— de habitar el mundo. De estar, realmente estar, en lo que vivimos. Creo, sinceramente, que nos haría bien.

“Aún podemos sostener algo de humanidad en medio del ruido”

Asegura en el prólogo que con sus poemas no busca “respuestas definitivas”, pero qué duda cabe que se hace todas las preguntas del mundo. ¿Es la humanidad un gigantesco interrogante que jamás lograremos desvelar?

Soy una persona poco segura, que tiene muchas contradicciones y que duda continuamente. Esa forma de ser me lleva a replantearme muchas cosas de la vida, muchas certezas —yo diría incluso que todo. Pienso continuamente y eso, aunque a veces agota, me ayuda a saber quién soy, a intentar comprender todo lo que nos rodea. La poesía, en ese sentido, es una herramienta fundamental. Me permite descubrir, pensar, ordenar el caos interno. Aunque el habla vino antes que la escritura, para mí escribir es una forma de pensar en voz baja. Una forma de tratar de entender —como dices— esa gran incógnita que es la humanidad, y que comparto: probablemente nunca logremos desvelarla del todo. Pero tal vez no se trate de resolver el misterio, sino de habitarlo. Y ahí es donde entra la poesía. Escribir me ayuda a estar un poco más presente en ese misterio, a hacerme preguntas sin buscar respuestas absolutas. A detenerme, mirar alrededor y decir: “esto también es parte de la vida, aunque no lo entienda del todo”. A veces siento que la poesía me permite convivir con mis contradicciones sin necesidad de resolverlas. Que escribir es, en cierta forma, aceptar que somos fragmentos, intuiciones, búsquedas. Y que está bien no saber del todo quiénes somos, pero que al menos debemos intentar nombrarlo, ponerle palabras.

“Escribo desde lo que soy: una persona del montón que se conmueve”

Divide el libro en cuatro partes perfectamente compartimentadas. ¿Qué ha pretendido resaltar con cada una de ellas?

En todo libro de poemas existe, por un lado, el yo poético, que es el sujeto a través del cual se manifiestan los poemas, y por otro, el yo biográfico, que se corresponde con la persona real que escribe. No siempre coinciden —y muchas veces esa distancia es buscada o necesaria—, pero en mi caso, he de decir que el yo poético y el yo biográfico coinciden casi por completo. Soy yo quien habla en los poemas. Es mi voz, mi mirada, mi experiencia. Lo que hay ahí son mis recuerdos de infancia, mi juventud, mis afectos, los deseos, las preguntas, las heridas. Es mi manera de observar y de estar en el mundo. Por eso, la división temática que aparece en el libro no es casual. No solo responde a una organización estética o formal, sino que refleja los grandes asuntos que me atraviesan, que me preocupan, que me hacen pensar y escribir. La infancia y los recuerdos que te forman, que te arman como persona. La cotidianidad y cómo uno la observa, la interpreta. El paso del tiempo, la vejez, la pérdida. Las injusticias sociales, que me duelen profundamente. Y también la propia poesía, como forma de estar, de comprender, de resistir. Cada poema nace desde esa necesidad de decir algo que no sé cómo decir de otra manera. Y tal vez por eso no me distancio del yo poético. Porque lo que está en juego no es solo una construcción literaria, sino algo muy íntimo: mi forma de pensar la vida.

“La poesía me permite descubrir, pensar, ordenar el caos interno”

Ante todo, destaca sin duda la cercanía, sencillez y emotividad con la que reconstruye sentimientos cotidianos y los convierte en poemas. ¿Cómo surgen estos?

Soy una persona que valora profundamente lo cotidiano, lo inmediato, las tareas sencillas que repetimos día tras día y que, aunque muchas veces pasen desapercibidas, tienen un gran significado. Me interesa lo que nos motiva a hacer esas cosas: preparar un zumo en el desayuno para tu familia, hacer la cama, ordenar la casa para que los demás se sientan a gusto al llegar. Nadie nos lo pide, no están en ninguna lista de logros visibles, pero son gestos llenos de sentido. Pequeños actos de cuidado y amor que, sin darnos cuenta, son los que realmente conforman nuestras vidas. Hace un tiempo, en el ámbito médico, se empezó a hablar de algo que me parece muy revelador: los cuidados silenciosos. Se refiere a todo aquello que no forma parte del tratamiento médico convencional —ni medicinas, ni pruebas, ni intervenciones—, pero que impacta de manera directa en el bienestar de los pacientes. Son gestos simples como dar los buenos días, sonreír, preguntar cómo se sienten, ofrecer compañía, encenderles la televisión si lo desean. Son acciones pequeñas, humanas, que sanan desde otro lugar. Yo creo que eso se puede extender a la vida entera. A veces creemos que lo importante está en los grandes momentos, en los eventos extraordinarios, pero en realidad —y en esto coincido con lo que decía Teresa de Jesús—, lo sagrado también está en lo simple. Ella decía: “Dios anda entre los pucheros”, y esa imagen me conmueve. Nos recuerda que lo esencial no siempre está en lo solemne, sino también en las ollas, las sartenes, las tareas diarias, en la presencia callada que sostiene. Esos gestos cotidianos, esos detalles mínimos, son también una forma de poesía. Y tal vez por eso me interesa tanto escribir desde ahí: desde lo aparentemente invisible, desde lo que se hace sin alardes, pero que tiene un peso enorme en la vida.

Sorprende agradablemente que ese pellizco que logra crear en el lector con sus versos hablando de amor, de sexo, de complicidad en la pareja, lo consigue de la misma manera y con la misma efectividad que cuando rememora la infancia, los paraísos perdidos…

Me alegra profundamente saber que mis poemas pueden generar ese pellizco tan hermoso. Porque si la poesía tiene algún sentido —o al menos, si mis poemas lo tienen— es justamente ese: llegar a esa parte de nosotros y nosotras que siente, que se encoge, que se emociona y que también se detiene a pensar. Siempre he creído que la poesía pertenece más a quienes la leen que a quien la escribe. Quizá sea porque, en mi caso, no hay impostura. Lo que hay en mis poemas es la consecuencia de una vida: una vida como la de cualquiera, sin grandes gestas, pero con emociones verdaderas, con momentos de alegría, miedo, duda y ternura. Escribo desde lo que soy: una persona del montón, como decimos, que se conmueve, que se hace preguntas, que intenta comprender. Y en ese intento, la poesía aparece como una forma de mirar hacia adentro y también hacia atrás. Escribir sobre la infancia, por ejemplo, es escribir sobre quiénes somos hoy. Es tratar de entender cómo llegamos a ser esta persona que ahora está pensando, sintiendo, escribiendo. Ya lo decía el poeta asturiano Ángel González: “Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo”. También es un intento de comprender a quienes nos criaron, sus decisiones, sus silencios, sus gestos de amor. Hay una parte de mí que escribe para entender —o al menos intentarlo— las raíces de todo eso. Y en ese sentido, me viene a la mente un verso de Antonio Machado que, con muy pocas palabras, dice muchísimo: “Este cielo azul y este sol de la infancia”. Creo que resume de forma magistral ese sentimiento profundo y común que todos y todas llevamos respecto a esos años que nos marcaron para siempre.

“Cada poema nace desde esa necesidad de decir algo que no sé cómo decir de otra manera. Y tal vez por eso no me distancio del yo poético”

La añoranza es también otro sentimiento que destaca en este trabajo: ya sea recordando el amor primigenio, rebuscando en la memoria las vivencias con un amigo o familiar o viajando virtualmente a aquel lugar que ya nunca volverá a ser igual. ¿Disfruta con ello o todo lo contrario, aflora el dolor por lo perdido?

No creo que mis sentimientos vayan exactamente en ninguna de las dos direcciones tradicionales. A menudo entendemos la añoranza como un sentimiento teñido de tristeza, de deseo de volver a algo que ya no está. Pero en mi caso no es así. Soy muy consciente de que no podré volver a los paisajes de mi infancia: al barrio de la calle Feria, muy cerca de las murallas de la Macarena, a la calle Relator, al mercado de abastos… No siento nostalgia como tal. Algunos de esos recuerdos son bonitos, claro, pero otros no lo son tanto. Pienso, por ejemplo, en mi educación en un colegio religioso, que me dejó huellas difíciles. Si esos momentos y lugares aparecen en mis poemas, no es por idealización, sino —creo que de forma bastante inconsciente— para intentar comprender al niño que fui y al hombre que soy ahora. También escribo para conservar la memoria de un tiempo, de un barrio, de unas personas que no quiero que desaparezcan sin dejar rastro. Es una manera de escribir mi propia biografía, de trazar lo que podría llamar un mapa existencial. El mapa de un hombre que nació bajo una dictadura militar, que vivió una transición política llena de esperanza y contradicciones, y que hoy —como muchos— está asustado ante la deriva de este mundo gobernado, en tantos lugares, por locos e insensatos. Pero al mismo tiempo, sigo creyendo que la razón, la palabra y la memoria tienen fuerza. Que aún podemos sostener algo de humanidad en medio del ruido.

En el poema ‘Itinerario’, de la segunda parte titulada ‘El oficio del recuerdo’, recorre en solo diez versos toda una vida, la suya, y la culmina con dos de ellos estremecedores: “un funcionario jubilado, / un hombre sin más”. ¿Es el orgullo de haber vivido una vida sencilla sin pretensiones y la máxima de que las metas más inalcanzables son las más cercanas?

No me considero una persona orgullosa. Estoy contento con la vida que he vivido, con la formación que recibí de mis padres, con el hombre que soy, con mis muchos defectos —que los tengo— y con mis pocas virtudes, que intento cultivar con honestidad. Este poemario, en cierto modo, es mi vida. Está en lo que dicen los versos, pero también en lo que no se dice, en lo que se insinúa o se intuye —porque en la poesía, lo no dicho a veces revela más que lo evidente. Es la vida de un hombre corriente, que siempre ha escrito versos, y que ahora, ya en la vejez, se ha atrevido por fin a compartirlos. Si algo me provoca verdadero orgullo, eso son mis hijas. Y, más allá de lo personal, la juventud en general. Me emociona su honradez, su compromiso con un mundo más justo, más igualitario, más consciente socialmente. Me inspira su capacidad de pensamiento crítico, su rechazo del pensamiento único, su valentía para decir lo que piensan sin miedo. También me enorgullece poder utilizar mi poesía como una herramienta para denunciar la injusticia, para alzar la voz frente a la barbarie. Porque, como decía Gabriel Celaya —y cantaba Paco Ibáñez—, la poesía es un arma cargada de futuro. Y yo también maldigo esa poesía que se entiende como un lujo cultural para unos pocos, la de los neutrales que se lavan las manos y miran hacia otro lado. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse, como decía Celaya. Por eso escribo. Porque creo que la palabra tiene poder. Que la poesía puede y debe incomodar, emocionar, abrir preguntas, agitar conciencias. No es una solución, pero sí puede ser una chispa. Y a veces, con una chispa basta para encender algo que parecía dormido.

Una vida realizada y culminada con éxito, en una bien merecida jubilación, rodeado de sus seres queridos, un paseo al atardecer, un café en buena compañía y estos poemas. ¿Se le puede pedir más a la vida?

Sí, yo creo que sí: se le debe pedir más a la vida. No podemos conformarnos. Debemos exigirle, y exigírnoslo también a nosotros mismos, que sea más justa, más compasiva, más humana. Que se acaben las violencias en todas sus formas. Que desaparezcan la pobreza, la marginación, el olvido al que se condena a tantas personas. Que dejemos de mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de los demás. Y que aprendamos, de una vez, a vivir en un mundo más respetuoso: con los seres humanos, con los animales, con la naturaleza, con el planeta que habitamos. No es una utopía ingenua. Es una necesidad urgente. Esa debe ser, creo yo, nuestra lucha cotidiana. Y también nuestras peticiones más profundas. No sólo como escritores o lectores, sino como personas. Porque si no le pedimos más a la vida, si no luchamos por una vida mejor para todas las personas, ¿entonces qué sentido tiene lo que hacemos?

¿Sus poemas surgen de la necesidad de expresar o simplemente de un reto personal sin más?

Hace poco cumplí sesenta y cinco años. He leído y escrito poesía desde que tenía catorce o quince, y recuerdo perfectamente la primera vez que leí Hojas de hierba, Poeta en Nueva York de Whitman, a Federico García Lorca, Rafael Alberti, y, por supuesto, a Antonio Machado. Sin embargo, ha sido ahora cuando he decidido publicar un libro. Para mí, la poesía es una forma de estar en el mundo, un compromiso con la palabra, conmigo mismo y con la sociedad en la que vivo. No soy un hombre de retos personales ni de grandes objetivos, sino de emociones, afectos, miedos, alegrías. Por eso, escribir poesía no es para mí un desafío o una meta, sino una necesidad vital. Forma parte de quién soy.