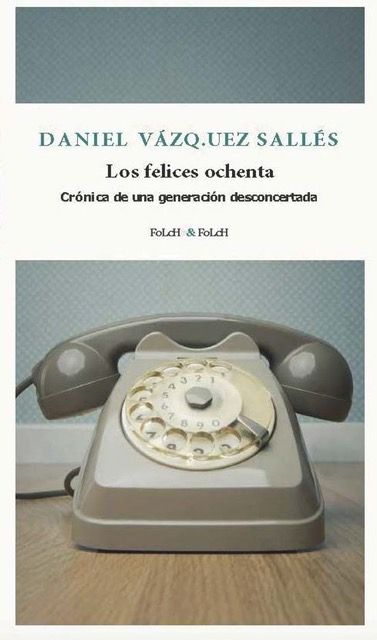

Quienes entren de lleno en este libro disfrutón de prosa vibrante y corrosiva, peinen canas o calva prominente o ninguna de las dos cosas, gozarán como niños. Aquella generación del baby boom que tuvo que enterrar al dictador y ver el amanecer incipiente de una titubeante democracia fue única e irrepetible en todos los sentidos. Lejos de edulcorar unos años terribles, aunque altamente ilusionantes, Daniel Vázquez Sallés (Barcelona, 1966) nos coge de la mano para pasear en Los felices ochenta (Folch & Folch) por unos años desconcertantes y repletos de falsos héroes de la historia que, por imperativo legal, había que blanquear sí o sí por mor de un supuesto y elevado bien común.

Ya el adjetivo del título de su libro, “felices”, nos adelanta de algún modo sus intenciones. ¿No es así?

Antes de empezar a escribir el libro tenía claro cuál iba a ser el título. Siempre tengo en mente las palabras que me dijo mi terapeuta del centro de adicciones cuando le dije que lo que buscaba en la vida era la felicidad y ella me contestó que la felicidad era un estado de ánimo sobrevalorado y tenía razón. La felicidad son instantes fugaces, y la infelicidad es importante para evolucionar. Ha habido un intento de convertir la década de los ochenta en un periodo excelso, motivado, seguramente, por una nostalgia llena de mentiras que hemos convertido en verdad absoluta. Y de allí nace el título de un libro que busca casar los claroscuros de una década sin la cual no podríamos entender el mundo de hoy.

Pero, ¿y lo de generación desconcertada? ¿Por qué? ¿No lo tenía mucho más claro aquélla que la actual, en pleno 2025?

Desconcertada porque, como fue mi caso, había nacido durante el franquismo y con la muerte del dictador, suponía que, con la democracia, todo se pondría en su lugar y hubo desconcierto por ser consciente de que aquello que nos habían prometido iba estar sometido al “atado y bien atado”, como última voluntad del dictador. En mi caso, la culpa fue mía por un exceso de ingenuidad y es que, aún hoy en día, soy un gran ingenuo. Escribir este libro a los 59 años me ha permitido viajar a una década admitiendo todas mis ausencias psicológicas. Los de mi quinta que quieran leer el libro, viajarán en el tiempo y recordaran los años de su mejor juventud -empleando una frase de Pasolini-, y a las excentricidades y a las atrocidades de una sociedad encorsetada por fuerzas externas. O quizás fue la peor de las juventudes. Cada uno vive y ha vivido como puede. Y los millennials, y los centennials y los Z disfrutarán descubriendo que el mundo no empezó con los teléfonos móviles ni con personajes como Elon Musk. Evidentemente, toda generación vive en el desconcierto generacional y a los jóvenes de hoy no les envidio el futuro, sometidos como estarán a la dictadura social, económica y política que impondrán los llamados tecnoautoritarios. Si nosotros no lo teníamos claro, a los jóvenes de hoy les hemos legado el desconcierto.

“Ha habido un intento de convertir los ochenta en un periodo excelso por una nostalgia llena de mentiras convertida en verdad absoluta”

Existe una tendencia generalizada hacia el buenismo y la mirada almibarada cuando echamos la vista atrás para hablar de aquellos primeros años tras la muerte del dictador. ¿Nos han enseñado a ello y no logramos quitarnos ese estigma de encima?

Poder votar siempre es importante. El problema es el contexto en el que ejerces el voto. Y ahora sabemos muchas cosas que entonces no sabíamos a pesar de habernos intentado vender, como decían entonces, duros a cuatro pesetas. No creo que nos hayan vendido el buenismo porque es imposible cuando la realidad supera cualquier ficción imaginable. Lo que sí han intentado es dar pátina de héroes a verdaderos escapistas de la historia mediante un blanqueamiento mediático de juzgado de guardia. La Movida y otras movidas sirvieron para hacernos creer que éramos mucho más modernos de lo que en realidad éramos, porque el país daba para lo que daba. Incluso había ministros socialistas que presumían de que España era el país dónde era más fácil hacerse rico. En el libro, se muestran los acontecimientos de una manera empírica, pero todo pasa por el filtro de mi subjetividad. Y aviso: soy un falso nihilista, un falso izquierdista, un falso derechista, un falso ateo, un falso espiritualista... Soy un impostor.

Al comienzo de su libro, relaciona sin ambages la ley de amnistía como causante directa de una transición en absoluto modélica, como aún se publicita de forma abrumadora en la actualidad en medios, centros educativos, etc. ¿Por qué lo cree así?

Que hayamos blanqueado el franquismo y que la juventud actual no tenga conciencia de lo que significó la dictadura, es, en parte, consecuencia de una Transición que perdonó a terroristas de estado y los convirtió, incluso, en padres de la Constitución. A los ocho padres del constitucionalismo los suelo llamar los Caballeros Jedi de la Constitución y, por lo visto, a algunos los acompañó el poder de la fuerza fundando un partido representante de franquismo sociológico que aún impera en España y, con el añadido, que sus militantes se pasan el día dando lecciones de democracia convertidos en los adalides de la libertad. “Lo saben aquel que diu”… Sería gracioso si no fuera una gran tragedia.

Pero que nada es perfecto lo demuestra Argentina. Una Transición modélica que empieza con los juicios de 1985 a los militares golpistas y ahora tienen a Milei, un anarcocapitalista al frente del gobierno y un nostálgico de la dictadura liderada por el general Videla.

“Los de mi quinta viajarán en el tiempo y recordaran los años de su mejor juventud -empleando una frase de Pasolini-, y a las excentricidades y a las atrocidades de una sociedad encorsetada por fuerzas externas”

Pese a esos nubarrones que no se van por mucho que intentemos blanquear aquellos años, usted entra de lleno en un vendaval de recuerdos donde la nostalgia lo inunda todo. ¿Son solo cosas de la edad?

Soy más sentimental que nostálgico, aunque a veces caigo en la trampa. Y aunque entonces tenía más pelo y estaba menos sordo del oído derecho, no tengo nostalgia de los ochenta porque, a pesar de haber vivido desgracias como la muerte de un hijo de 10 años fallecido el 30 de abril de 2021, tengo momentos de mayor felicidad ahora que hace 40 años. Eso sí son cosas de la edad. Quizás sea consecuencia de que se me han encallecido las vísceras. Creo fervientemente en lo que siempre me decía mi padre: la nostalgia es la censura de la memoria. En Los felices ochenta no hay censuras porque sería contraproducente para el desarrollo del libro. Algunos lectores se pueden cabrear conmigo por mi manera de enfocar ciertos acontecimientos, pero vengo de una familia muy discutidora, y el debate siempre es bueno.

Por su libro desfilan editoras míticas, legendarios escritores, canciones universales, un mundo que iba dejando lo analógico hacia un incierto universo digital… En definitiva, todo estaba cambiando de forma acelerada. ¿Qué hecho concreto es el que supuso para usted un choque brusco definitivo en aquellos ochenta?

El libro recorre los ochenta y muchas de las personas que aparecen las conocí, las disfruté y, en algunos casos, las sufrí, y en cuanto a las que tienen protagonismo y no conocí, algunas las disfruté a distancia y al resto, las sufrí lo suficiente como para pasar cuentas con este libro. No están todos, porque no quería convertir el libro en un listín telefónico, un mal que padecen algunas memorias. Y, evidentemente, hablo de algunos escritores. Un gremio mucho más prosaico de lo que parece, por cierto. Creo, sinceramente, que a la mayoría de los escritores es mejor leerlos que conocerlos. Ser un nepo baby, lo que en los ochenta se conocía como hijo de, me permitió entablar relación con gente muy interesante y con otra gente que se creía excesivamente interesante. Ahora, por cuestiones de la edad, soy un orgulloso nepo baby boomer.

La década de los ochenta estuvo llena de choques bruscos. Uno, más generacional, fue la aparición de una enfermedad llamada sida que te mataba por follar mal cuando te habían educado en las virtudes de la libertad sexual. Una verdadera putada. Y desde un punto de vista más personal, junto a ciertas derrotas amorosas, recuerdo como momento harto desagradable el primer día de mis 365 días de servicio militar. Allí, en la estación de Zaragoza, colocado en fila junto a un grupo de reclutas provenientes de Cataluña, me di cuenta, por primera vez, de que mi vida no me pertenecía. La frase exacta del sargento fue, “separados a un metro como si el de enfrente tuviera el sida”. Convertido en un soldadito de plomo perdí la inocencia.

Su estancia en Londres en aquellos años supuso un claro punto de inflexión vital. ¿Por qué? ¿Qué tenía la capital británica que no tuviera un país como España en plena ebullición democrática?

Para un españolito ciudadano de un país recién salido de las cavernas del franquismo, Londres lo tenía todo. Y eso que yo venía de Barcelona, una ciudad moderna dentro de una España casposa. Pero comparada con Londres, Barcelona parecía una ciudad de provincias a pesar de que yo llegué con la capital británica en plena crisis económica, sometida a las leyes neoliberales de Margaret Thatcher. Pero lo bueno de Londres es que no le importabas a nadie y te sentías muy libre. Una ciudad gris por la que pululaban señores con bombín junto a jóvenes New Romantics coloreados como un pavo real. La New Wave estaba en plena expansión, con grupos emergentes que ahora ya son leyendas del rock. Y levantabas la mirada, y veías teatros en los que representaban obras protagonizadas por actores y actrices que tu habías visto en películas. Glenda Jackson, Derek Jacobi, etc. Una ciudad cosmopolita en la que perdí, por cierto, la virginidad. Y sus museos, eran una fuente infinita de conocimiento. Al igual que el barrio de Bloomsbury por el que habían paseado Virginia Woolf y todos los miembros de una generación literaria irrepetible. Y hubo descubrimientos más prosaicos, como fueron mis paseos por el West End o mis primeras visitas a un Pizza Hut. Esas fuentes llenas de ensaladas me parecieron el no va más del cosmopolitismo. Así era yo de pardillo. En Londres me sentí tan libre que la convertí en la ciudad de mi mejor juventud.

El tono que adquiere su libro es a veces de un humor negro corrosivo y a veces no rehúye tampoco de la ternura. ¿Cómo viaja con tanta facilidad de un lugar al otro para revivir unos años tan extremos también en todos los sentidos?

En el fondo, soy un sentimental y no puedo esconder una ternura innata de la que trato de escapar con resultados más bien paupérrimos. Siempre he tenido tendencia a la melancolía, y el humor negro me sirve para superar aflicciones. No me soporto y el humor negro me ayuda a mirarme al espejo sin apartar la mirada. Y tengo pasión por humoristas como Ricky Gervais, Jimmy Carr o Anthony Jeselnik. Y me encanta viajar física y mentalmente, y este libro es un viaje mental de idas y vueltas como si hubieran puesto a mi disposición la máquina del tiempo de H.G.Wells. Los viajes sirven para huir, pero siempre estás condenado a volver. Y he vuelto de los ochenta convencido de que nunca han existido décadas prodigiosas si no las recuerdas con el engaño de la nostalgia.