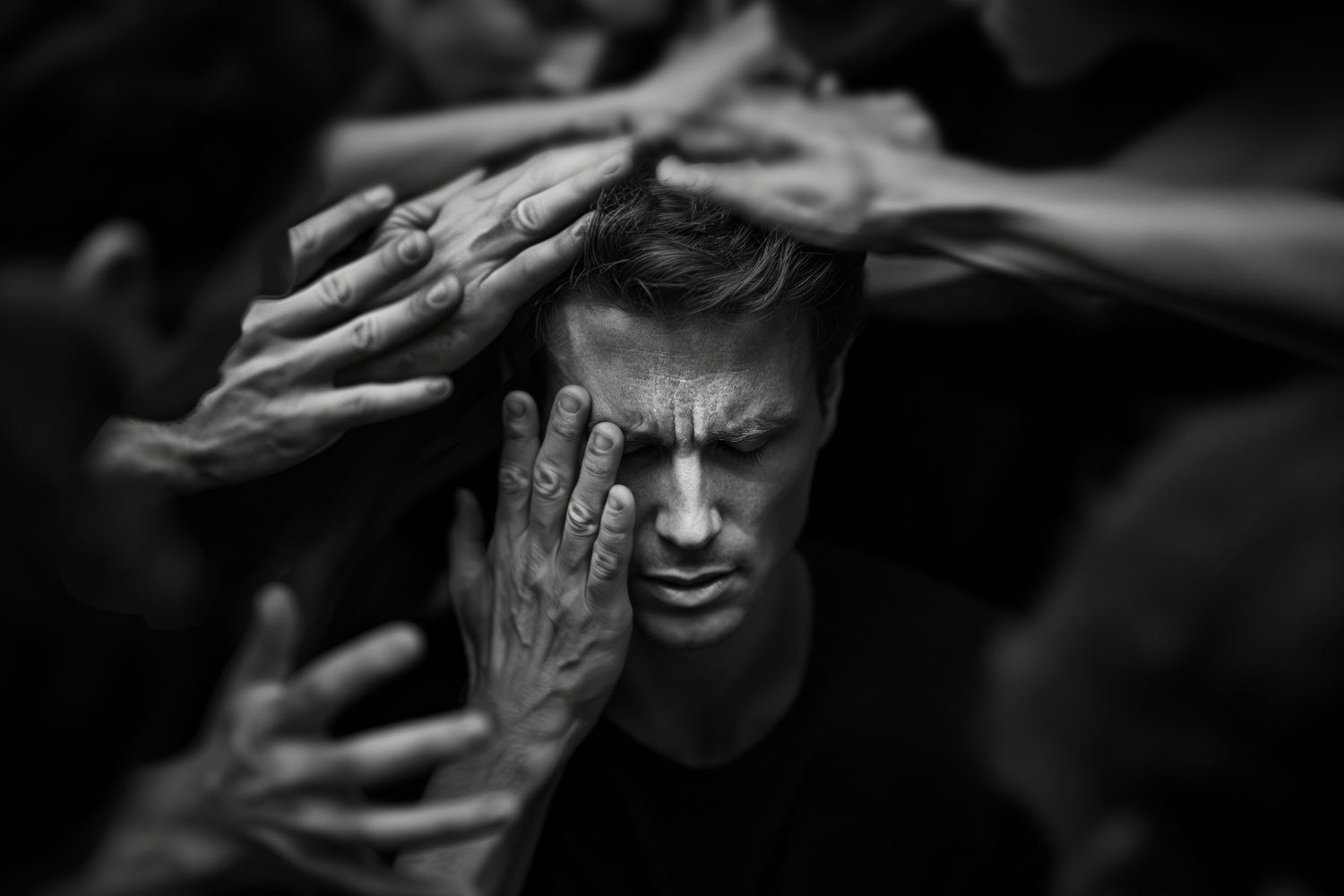

Siguen pasando los días y el Tribunal Supremo continúa sin hacer pública su decisión sobre el IRPH tras las distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han dejado acorralado al Alto Tribunal español. Esta situación está generando ansiedad y estrés entre los afectados, una tortura más de las que llevan sufriendo desde que se descubrió que se les había vendido hipotecas con un índice abusivo y comercializado con falta de transparencia.

En la España poscrisis, donde los indicadores macroeconómicos proclaman estabilidad y la banca presenta beneficios récord, subsiste una herida moral que no figura en los balances: el IRPH. Bajo esas siglas técnicas se esconden miles de historias de angustia y desengaño. Familias que confiaron en sus bancos, que creyeron en la transparencia del sistema y que, década y media después, siguen pagando por esa fe.

El IRPH no solo fue un producto financiero cuestionable. Fue, y sigue siendo, una experiencia colectiva de indefensión. Quienes lo padecen no se definen a sí mismos como “clientes engañados”, sino como ciudadanos defraudados por un Estado que eligió proteger la estabilidad del sistema antes que la justicia del individuo.

El IRPH nació con apariencia de neutralidad. Se presentaba como un índice “oficial”, calculado por el Banco de España, y destinado a reflejar el coste medio de las hipotecas. Pero detrás de su fórmula había un sesgo estructural: el índice se basaba en los tipos de interés que las propias entidades aplicaban a sus clientes. En otras palabras, el zorro vigilaba el gallinero.

Durante los años de la burbuja, los bancos lo ofrecían como alternativa “más estable” al Euríbor, cuyo comportamiento era más volátil. Pero cuando estalló la crisis y el Euríbor se desplomó, el IRPH se mantuvo obstinadamente alto. Miles de hipotecados descubrieron entonces que su cuota mensual no bajaba como la del vecino. En muchos casos, el sobrecoste superaba los 200 euros al mes. En otros, implicó el desahucio.

La diferencia técnica se tradujo en un drama humano: hogares desbordados, familias obligadas a elegir entre pagar la hipoteca o alimentarse. En los barrios trabajadores de toda España, los recibos del IRPH se convirtieron en símbolo de una estafa institucionalizada.

Calvario judicial

El recorrido judicial del IRPH ha sido un laberinto. Tras años de denuncias, el TJUE abrió la puerta a que los jueces nacionales analizaran si las cláusulas eran abusivas por falta de transparencia. La noticia encendió una chispa de esperanza entre los afectados. Muchos creyeron que, por fin, el Estado reconocería su error.

Pero el Tribunal Supremo español cerró esa puerta casi de inmediato. En una serie de sentencias posteriores, consideró que el uso del IRPH no era abusivo per se, siempre que el índice fuera oficial y el consumidor hubiera sido “suficientemente informado”. En la práctica, esto significó que la inmensa mayoría de demandas fueran desestimadas. Los bancos ganaron; los ciudadanos, no.

Para los afectados, cada sentencia fue más que un revés económico. Fue una humillación. ARL, profesora de primaria en Murcia y afectada por el IRPH, recuerda lo que sufrió durante un juicio. “Salí de la sala llorando. No por el dinero, sino porque fui consciente de que no importábamos a nadie”.

El proceso judicial, para muchos, se convirtió en una segunda forma de violencia: la institucional. Años de papeleo, audiencias, costas y esperas interminables. Algunos, agotados, lo abandonaron. Otros, empujados por la rabia, se convirtieron en activistas improvisados.

Deuda que se convierte en identidad

Psicólogos especializados en trauma económico consultados por Diario Sabemos describen un patrón que se repite en las víctimas del IRPH: ansiedad crónica, insomnio, ataques de pánico y una sensación de culpa irracional. El sufrimiento de estas personas es muy real. Muchos han internalizado la narrativa de la culpa: “firmé, así que es mi responsabilidad”. Pero lo que ocurrió fue un abuso de poder asimétrico.

El impacto psicológico de la deuda tiene su propia lógica. No solo afecta a la economía doméstica, sino a la autoestima y la percepción del futuro. Muchos afectados han renunciado a proyectos vitales por miedo a un nuevo golpe financiero.

Hace años, Diario Sabemos dio voz directa a los afectados y, en algunos casos, abundan testimonios de depresión y rupturas familiares. El estrés prolongado ha derivado en problemas de salud mental y física: hipertensión, gastritis, crisis de ansiedad. Tal y como afirmó una afectada, “los bancos se defienden con abogados; nosotros, con ansiolíticos.”

Rabia y resignación

Con el paso de los años, la energía inicial del movimiento de afectados se ha transformado. Las manifestaciones frente al Banco de España o el Tribunal Supremo se han vuelto menos frecuentes, pero más simbólicas.

Muchos han aprendido a vivir con la injusticia, como quien convive con una cicatriz. La resignación, paradójicamente, se ha convertido en una forma de resistencia. Las plataformas de afectados continúan su labor pedagógica y jurídica, documentando cada caso, acompañando a quienes aún litigan, y manteniendo viva la memoria de lo ocurrido. Las víctimas no olvidan, porque si lo hacen, volverá a ocurrirles a otros.

Coste humano de una justicia parcial

El sistema judicial español ha respondido al IRPH con frialdad técnica. Sus resoluciones, redactadas en un lenguaje abstracto, parecen inmunes al sufrimiento que hay detrás de cada expediente. Pero esa desconexión tiene un precio. En la psicología política contemporánea, la confianza institucional es una forma de capital social. Cuando los ciudadanos perciben que los tribunales no los protegen frente a los poderosos, ese capital se evapora.

El IRPH ha contribuido a una silenciosa desafección democrática. Muchos afectados afirman que ya no creen en los mecanismos del Estado porque si el Supremo protege a los bancos, ¿de qué sirve la democracia? Esa pérdida de fe trasciende la esfera económica: erosiona la idea misma de ciudadanía.

La cultura de la impunidad

El caso IRPH no es una anomalía, sino un reflejo de la cultura financiera española. Durante décadas, la banca ha gozado de una influencia política y mediática desproporcionada. Los grandes grupos financieros son, a la vez, acreedores del Estado, patrocinadores de medios y empleadores de ex altos cargos. En ese ecosistema, la línea entre regulación y connivencia se desdibuja.

La captura institucional no se produce de la noche a la mañana. Es el resultado de años de deferencia cultural hacia el poder financiero.

Esa deferencia explica por qué el IRPH sigue vivo, incluso después de que Bruselas y Luxemburgo hayan cuestionado sus prácticas. En última instancia, los jueces españoles han preferido proteger la “seguridad jurídica” del sistema bancario antes que la justicia para los individuos.

Más allá de las cifras, el IRPH ha moldeado una generación entera de ciudadanos que crecieron con la sensación de haber sido sacrificados en nombre de la estabilidad financiera. Son hombres y mujeres que compraron su primera vivienda en los años previos a la crisis, que perdieron su empleo durante la recesión, que fueron rescatados o desahuciados durante la austeridad, y que ahora viven en una precariedad emocional constante.

Es la generación de la deuda infinita: personas para quienes el sistema financiero no es una herramienta de progreso, sino un mecanismo de control. El IRPH no solo los empobreció, los disciplinó. Les enseñó que la justicia en España tiene límites cuando se enfrenta al dinero.

La historia del IRPH no se mide en gráficos ni estadísticas. Se mide en noches sin dormir, en conversaciones rotas, en lágrimas contenidas frente al notario. Y, sobre todo, en la persistencia de la idea de que nadie protege al ciudadano cuando el Estado decide proteger al banco

Economía sin alma

España ha aprendido a medir su recuperación en términos de PIB, empleo y déficit. Pero lo que no mide es el coste humano de su modelo financiero. El IRPH es una lección ética disfrazada de tecnicismo. Enseña que la estabilidad sin justicia no es estabilidad: es resignación.

Mientras los balances bancarios cierran con miles de millones de beneficios y las sentencias del Supremo consolidan su doctrina, un millón de familias siguen pagando una deuda que ya no es solo económica, sino existencial. Una deuda con el país que les prometió justicia, y que les entregó silencio, impunidad para con el poderoso, tortura y violencia.